Ответы на вопросы на стр.110-111 Часть 1 ГДЗ Лебедев 10 класс Базовый уровень (Литература)

Рассмотрим вариант решения задания из учебника Лебедев 10 класс, Просвещение:

Вопросы для самопроверки. Стр. 110

1. Почему следующему после «Отцов и детей» роману Тургенев дал название «Дым»?

И.С. Тургенев дал название «Дым» следующему после «Отцов и детей» роману, чтобы метафорически изобразить завесу, неопределённость, отсутствие твёрдых взглядов на необходимость изменений.

Название символизирует идеологическую неопределённость, духовное смятение и тщетность надежд, характерные для эпохи, которую изображает Тургенев. В центре произведения – духовное и общественное состояние России 1860-х годов. Писатель считал, что этот период был временем хаоса, идеологической путаницы и иллюзий, которые уносились подобно дыму, не оставляя ничего прочного.

Кроме того, название «Дым» было не единственным, Тургенев считал его неудачным. У него был второй вариант – «Две жизни», но главный редактор «Русского вестника» Катков предпочёл «Дым».

2. Как оценил Тургенев деятельность революционных народников в романе «Новь»?

И.С. Тургенев в романе «Новь» скептически оценил деятельность революционных народников. Он изображает их как нетерпеливых людей, спешащих изменить миропорядок. Революционеры-народники будто торопят русскую историю, действуют радикально.

Однако, по мнению автора, их деятельность не напрасна, так как они пробуждают правительство, подталкивают его к реформам.

Революционерам-народникам Тургенев противопоставляет героя-прагматика Соломина, который размеренно занимается практическими делами: открывает фабрику, строит школу и библиотеку. Автор считает его деятельность негромкой, но способной благодаря неторопливому тесному кругу деятельности постепенно менять ход общественной жизни.

3. Почему «Стихотворения в прозе» открывает «Деревня», а завершает «Русский язык»?

Цикл «Стихотворений в прозе» И.С. Тургенева открывается стихотворением «Деревня», а завершается стихотворением «Русский язык», чтобы выразить любовь писателя к русскому народу и к языку, которым он владеет.

В «Деревне» автор восхищается просторами родной страны, покоем и благодатью русской деревни, а в «Русском языке» подчёркивает, что в дни размышлений о «судьбах» России язык является для него поддержкой и опорой. Писатель верит, что «правдивый и свободный» язык может быть дан только великому народу.

Также существует версия, что такое расположение стихотворений символизирует переход от большего к меньшему: в начале идёт проявление русского языка и его носителей, а конец – это эпилог всего цикла, конкретизация и выражение чувств автора к русскому языку.

4. Что нового внёс Тургенев в характеристику типа «лишнего человека» в русской литературе?

И.С. Тургенев внёс следующее новое в характеристику типа «лишнего человека» в русской литературе:

• Осознанность своей «лишности» героем. Это открытие Тургенева, примером которого является Чулкатурин из повести «Дневник лишнего человека».

• Высокий уровень образованности. В романе «Рудин» к намеченным чертам добавляется образование героя, полученное, в том числе, в Гельдельберге и Берлине.

• Ораторские качества. «Лишний человек» теперь умеет говорить и увлекать молодые сердца слушателей.

Кроме того, в романе «Отцы и дети» Тургенев изобразил нового героя, которого противопоставил «лишнему человеку». Автор показал, что Базаров обладает более сильным характером: работоспособность, целеустремлённость, воля, стремление к действию для общей пользы, широта жизненных взглядов и задач выгодно отличают молодого нигилиста от утончённого барина, эгоистичного, погружённого в личные переживания, подчинившегося внешним обстоятельствам.

5. Как развивает Тургенев в своих романах («Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне») пушкинские традиции?

И.С. Тургенев развивает пушкинские традиции в своих романах «Рудин», «Дворянское гнездо» и «Накануне» следующим образом:

• В «Рудине» писатель развивает тему «лишнего человека», которого отвергло общество, и трагичности его судьбы. Рудин много рассуждает о смысле человеческого существования и человеческом предназначении, но не может действовать, все его мысли далеки от реальной жизни.

• В «Дворянском гнезде» Тургенев развивает тему роковой предопределённости судьбы, изображая трагически жизнь героев, которые не могут обрести любовь и счастье.

• В «Накануне» писатель показывает образ Елены Стаховой, так называемой «женщины-птицы», душевное состояние которой – поиск внутренней свободы, возвышенность над мирским и обыденным.

Кроме того, в этих произведениях Тургенев использует пушкинские цитаты, реминисценции и аллюзии, которые выступают смысловым ядром сцены, сюжетного мотива, рассуждения.

Повторение изученного. Стр. 111

Подготовьте сообщения на темы:

1. Преходящее и вечное в художественном мироощущении Тургенева.

2. Эволюция общественных взглядов Тургенева и её отражение в прозе писателя.

3. Детские, юношеские и молодые годы Тургенева.

4. Герои десятилетия в романах Тургенева.

1.

Сообщение

Преходящее и вечное в художественном мироощущении Тургенева

В одном из писем к Полине Виардо Тургенев говорит об особом волнении, которое вызывает у него хрупкая зеленая веточка на фоне голубого далекого неба. Тургенева беспокоит контраст между тоненькой веточкой, в которой трепетно бьется живая жизнь, и холодной бесконечностью равнодушного к ней неба. «Я не выношу неба, – говорит он, – но жизнь, действительность, ее капризы, ее случайности, ее привычки, ее мимолетную красоту... все это я обожаю». В чем тайна поэтического мироощущения Тургенева? Не в странной ли влюбленности в эту земную жизнь с ее дерзкой, мимолетной красотой? Он «прикован к земле». Всему, что можно «увидеть в небесах», он «предпочитает созерцание торопливых движений утки, которая влажною лапой чешет себе затылок на краю лужи, или длинные, блестящие капли воды, медленно падающие с морды неподвижной коровы, только что напившейся в пруду, куда она вошла по колено».

Острота художественной зоркости Тургенева исключительна. Но чем полнее он схватывает красоту преходящих мгновений, тем тревожнее чувствует их кратковременность. «Наше время, – говорит он, – требует уловить современность в ее преходящих образах; слишком запаздывать нельзя». И он не запаздывает. Все шесть его романов не только попадают в «настоящий момент» общественной жизни России, но и по-своему его опережают, предвосхищают. Тургенев особенно чуток к тому, что стоит «накануне», что еще только носится в воздухе. По словам Добролюбова, Тургенев быстро угадывает «новые потребности, новые идеи, вносимые в общественное сознание, и в своих произведениях непременно обращает внимание на вопрос, стоящий на очереди и уже смутно начинающий волновать общество».

Это значит, что он видит дальше и зорче своих современников. Забегая вперед, Тургенев определяет пути, перспективы развития литературы второй половины XIX столетия. В «Записках охотника», в «Дворянском гнезде» уже предчувствуется эпос Толстого, «мысль народная», духовные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова. В «Отцах и детях» предвосхищается мысль Достоевского, характеры будущих его героев. Тургенев, как никто из его современников, чувствителен к течению времени. Он чутко прислушивается к непрестанному ропоту его колес, задумчиво всматриваясь в широкое небо над головой. Тургенева считают летописцем этого напряженного, драматического периода русской истории, когда, по словам В. И. Ленина, «в несколько десятилетий совершались превращения, занявшие в некоторых старых странах Европы целые века».

Но Тургенев если и летописец, то странного свойства. Он не идет по пятам исторических событий. Он не держит дистанции. Напротив! Он все время забегает вперед. Острое художественное чутье позволяет ему по неясным, смутным еще штрихам настоящего уловить грядущее и воссоздать его в неожиданной конкретности, в живой полноте.

Этот дар Тургенев нес всю жизнь как тяжкий крест. Ведь он вызывал своей дальнозоркостью постоянное раздражение у современников, не желавших жить, зная наперед свою судьбу. И в Тургенева часто летели каменья. Но таков уж удел любого художника, наделенного даром «предвидений и предчувствий». Когда затихала борьба, наступало затишье, те же гонители шли к нему на поклон с повинной головой.

Духовный облик людей культурного слоя общества в эпоху Тургенева изменялся очень быстро. Это вносило драматизм в романы писателя: их отличает стремительная завязка, яркая, огненная кульминация и резкий, неожиданный спад с трагическим, как правило, финалом. Они захватывают небольшой отрезок времени, поэтому точная хронология играет в них существенную роль. Жизнь тургеневского героя крайне ограничена во времени и пространстве. Если в характерах Онегина и Печорина «отразился век», то в Рудине, Лаврецком или Базарове – духовные устремления минуты. Жизнь тургеневских героев подобна ярко вспыхивающей, но быстро угасающей искре в океане времени. История отмеряет им напряженную, но слишком короткую судьбу. Все тургеневские романы включены в жесткие ритмы годового круга. Действие завязывается обычно весной, достигает кульминации в знойные дни лета, а завершается под «свист осеннего ветра» или в «безоблачной тишине январских морозов». Тургенев показывает своих героев в счастливые минуты полного расцвета их жизненных сил. Но минуты эти оказываются трагическими: гибнет на парижских баррикадах Рудин, на героическом взлете, неожиданно обрывается жизнь Инсарова, а потом Базарова, Нежданова...

И однако трагические ноты в творчестве Тургенева – не следствие усталости или разочарования в смысле истории. Скорее, наоборот: они порождены страстной влюбленностью в жизнь, доходящей до жажды бессмертия, до дерзкого желания, чтобы человеческая индивидуальность не исчезала, чтобы красота явления, достигнув полноты, не угасала, но превратилась в вечно пребывающую на земле красоту. В его романах злободневные события, герои своего времени поставлены перед лицом вечности. Базаров в «Отцах и детях» говорит: «Узенькое местечко, которое я занимаю, до того крохотно в сравнении с остальным пространством, где меня нет и где дела до меня нет; и часть времени, которую мне удастся прожить, так ничтожна перед вечностию, где меня не было и не будет... А в этом атоме, в этой математической точке, кровь обращается, мозг работает, чего-то хочет тоже... Что за безобразие, что за пустяки!»

Нигилист скептичен. Но заметим, как на пределе отрицания смысла жизни пробивается и в Базарове тайное смущение, даже растерянность перед парадоксальной силой человеческого духа. И это смущение опровергает его вульгарный материализм. Ведь если Базаров сознает биологическое несовершенство человека, если он возмущается этим несовершенством, значит, и ему дана одухотворенная точка отсчета, возвышающая его дух над «равнодушной природой». А значит, и он неосознанно носит в себе частицу совершенного, сверхприродного существа. И что такое роман «Отцы и дети», как не доказательство той истины, что и бунтующие против высшего миропорядка по-своему, от противного, доказывают существование его.

«Накануне» – это роман о порыве России к новым общественным отношениям, о сознательно-героических натурах, толкающих вперед дело освобождения. И в то же время это роман о вечном поиске и вечном вызове, который бросает дерзкая человеческая личность слепым и равнодушным законам несовершенной, недовоплощенной природы. Внезапно заболевает Инсаров, не успев осуществить великое дело освобождения Болгарии. Любящая его русская девушка Елена никак не может смириться с тем, что это конец, что болезнь друга неизлечима. «О Боже! – думала Елена, – зачем смерть, зачем разлука, болезнь и слезы? или зачем эта красота, это сладостное чувство надежды, зачем успокоительное сознание прочного убежища, неизменной защиты, бессмертного покровительства? Что же значит это улыбающееся, благословляющее небо, эта счастливая, отдыхающая земля? Ужели это все только в нас, а вне нас вечный холод и безмолвие? Ужели мы одни... одни... а там, повсюду, во всех этих недосягаемых безднах и глубинах, – все, все нам чуждо? К чему же тогда эта жажда и радость молитвы?.. Неужели же нельзя умолить, отвратить, спасти... О Боже! неужели нельзя верить чуду?»

В отличие от Достоевского и Толстого, Тургенев не дает прямого ответа на этот вечный, тревожный вопрос. Он лишь приоткрывает тайну, склонив колени перед обнимающей мир красотою: «О, как тиха и ласкова была ночь, какою голубиною кротостию дышал лазурный воздух, как всякое страдание, всякое горе должно было замолкнуть и заснуть под этим ясным небом, под этими святыми, невинными лучами!» Тургенев не сформулирует крылатую мысль Достоевского: «красота спасет мир». Но разве все его романы не утверждают веру в преобразующую мир силу красоты, в творчески-созидательную силу искусства? Разве они не опровергают горькое неверие в смысл красоты? И разве они не рождают надежду на ее неуклонное освобождение от власти слепого материального процесса, великую надежду человечества на превращение смертного в бессмертное, временного в вечное?

«Стой! Какою я теперь тебя вижу – останься навсегда такою в моей памяти...

Какой свет, тоньше и чище солнечного света, разлился по всем твоим членам, по малейшим складкам твоей одежды?

Какой Бог своим ласковым дуновеньем откинул назад твои рассыпанные кудри?..

Вот она – открытая тайна, тайна поэзии, жизни, любви!.. В это мгновенье ты бессмертна... В это мгновенье ты стала выше, ты стала вне всего преходящего, временного. Это твое мгновение не кончится никогда».

Именно к ней, к обещающей спасение миру красоте, простирает Тургенев свои руки. С Тургеневым не только в литературу, в жизнь вошел поэтический образ спутницы русского героя, «тургеневской девушки» – Натальи Ласунской, Лизы Калитиной, Елены Стаховой, Марианны... Писатель избирает цветущий период в женской судьбе, когда в ожидании избранника встрепенется девичья душа, проснутся к временному торжеству все дремлющие ее возможности. В эти мгновения одухотворенное женское существо прекрасно тем, что оно превосходит само себя. Излучается такой преизбыток жизненных сил, какой не получит отклика и земного воплощения, но останется заманчивым обещанием чего-то бесконечно более высокого и совершенного, залогом вечности. «Человек на земле – существо переходное, находящееся в процессе общегенетического роста», – утверждает Достоевский. Тургенев молчит. Но напряженным вниманием к необыкновенным взлетам человеческой души он подтверждает истину этой мысли.

Вместе с образом «тургеневской девушки» входит в произведения писателя образ «тургеневской любви». Как правило, это первая любовь, одухотворенная и чистая. В ней что-то сродни революции: «Однообразно-правильный строй сложившейся жизни разбит и разрушен в одно мгновенье, молодость стоит на баррикаде, высоко вьется ее яркое знамя, и что бы там впереди ее ни ждало - смерть или новая жизнь, – всему она шлет свой восторженный привет». Все тургеневские герои проходят испытание любовью – своего рода проверку на жизнеспособность. Любящий человек прекрасен, духовно окрылен. Но чем выше он взлетает на крыльях любви, тем ближе трагическая развязка и – падение...

Это чувство трагично потому, что идеальная мечта, которая окрыляет душу влюбленного человека, не осуществима вполне в пределах земного, природного круга. Тургеневу более чем кому-либо из русских писателей был открыт идеальный смысл любви. Любовь у Тургенева – яркое подтверждение богатых и еще не реализованных возможностей человека на пути духовного совершенствования. Свет любви для него никогда не ограничивался желанием физического обладания. Он был для него путеводной звездой к торжеству красоты и бессмертия. Потому Тургенев так чутко присматривался к духовной сущности первой любви, чистой, огненно-целомудренной. Той любви, которая обещает человеку в своих прекрасных мгновениях торжество над смертью. Того чувства, где временное сливается с вечным в высшем синтезе, невозможном в супружеской жизни и семейной любви. Здесь секрет облагораживающего влияния тургеневской любви на человеческие сердца.

В художественном мироощущении И.С. Тургенева преходящее и вечное взаимосвязаны. Писатель чувствовал кратковременность и непрочность человеческой жизни, неумолимость и необратимость стремительного бега исторического времени. В романах писателя сквозь злободневные события, за спиною героев времени, ощутимо дыхание вечности.

2.

Сообщение

Эволюция общественных взглядов Тургенева и её отражение в прозе писателя

Иван Сергеевич Тургенев – один из ключевых представителей русской литератур XIX века, чьи общественные взгляды претерпели значительную эволюцию, что ярко отразилось в его произведениях. Его творчество охватывает несколько десятилетий, в течение которых менялись его взгляды на общественные, политические и философские вопросы.

Эволюция общественных взглядов И.С. Тургенева проявлялась в следующем:

• В начале творчества писатель занимал антикрепостническую позицию, что выражалось в осуждении крепостного права и описании страданий крестьян. Например, в «Записках охотника» отражается вера гуманизм и необходимость улучшения жизни простых людей.

• В произведениях «Гамлет и Дон-Кихот» и «Рудин» прослеживаются взгляды Тургенева на моральный выбор и гражданскую ответственность, а также глубокий анализ психологии интеллигенции.

• В эпоху смены поколений общественных деятелей Тургенев мечтал о возможности союза всех антикрепостнических сил, о единстве либералов с революционерами-демократами.

• В 60-е годы XIX века писатель был свидетелем торжества революционеров-демократов над либералами. Он восхищался мужеством русских революционеров, но не верил в перспективы их деятельности, поэтому особенно остро ощущал недостатки и крайности революционного движения шестидесятников, получивших в романе «Отцы и дети» название «нигилизм». Тургенев осмысливает разрыв между старым и новым, пытаясь найти баланс, но в итоге демонстрирует трагичность обеих сторон.

• В 1870-е годы Тургенев всё более разочаровывается в революционных идеях. Его роман «Дым» показывает скептическое отношение к либеральным и радикальным кругам. Через образ Литвинова, разочаровавшегося в своих идеалах интеллигента, писатель выражает собственное чувство утраты ориентира в общественной жизни.

В романе «Новь» Тургенев продолжает критику радикального движения. Революционерам-романтикам, оторванным от реальных нужд крестьян, он противопоставляет практичную и осознанную деятельность таких героев, как Соломин, который верит в постепенное и разумное преобразование общества.

Таким образом, общественные взгляды писателя отражали различные этапы развития общества и находили отражение в его произведениях

3.

Сообщение

Детские, юношеские и молодые годы Тургенева

Иван Сергеевич Тургенев родился в Орле 9 ноября 1818 г. Он был средним сыном кавалергарда Сергея Николаевича Тургенева и его жены Варвары Петровны (в девичестве Лутовиновой). Кроме Ивана у супругов было еще двое детей – Николай и Сергей.

И мать, и отец писателя происходили из знатных дворянских родов. Они были образованными людьми и не жалели средств, чтобы дать детям отличное образование. Иван с детства прекрасно владел французским языком, грамоте его обучали иностранные гувернеры.

Отец был образованным, но легкомысленным человеком. От отца Иван Сергеевич унаследовал любовь к литературе и искусству.

Мать Тургенева унаследовала от рода Лутовиновых их жестокость и деспотизм. Жестоким «побоям и истязаниям» подвергались все обитатели дома, в том числе и Иван Тургенев, хотя он считался любимым сыном матери. Ко всему русскому Варвара Петровна питала глубочайшее презрение; члены семьи говорили между собою исключительно по-французски. Любовь к русской литературе тайком внушил Тургеневу один из крепостных камердинеров, изображенный им, в рассказе «Пунин и Бабурин» (Пунин).

До 9 лет Иван Тургенев прожил в имении Спасское-Лутовиново Орловской губернии.

В 1827 Тургеневы, чтобы дать детям образование, поселились в Москве, в купленном на Самотеке доме. Иван Тургенев учился сначала в пансионе Вейденгаммера; затем его отдали пансионером к директору Лазаревского института Краузе. В 1833 Тургенев поступил в Московский университет, а через год перешел в Петербургский университет на словесное отделение философского факультета, которое окончил в 1836 со степенью действительного студента, а в 1837 получил степень кандидата.

Первые литературные опыты И.С. Тургенева относятся к середине 1830-х годов (драматическая поэма «Стено»). В 1838 в журнале «Современник» состоялась первая публикация произведений Тургенева (стихи «Вечер» и «К Венере Медицейской»).

В 1838 – 1840 он учился в Берлинском университете, занимаясь философией, древними языками, историей. Германия оказала значительное влияние на мировоззрение Тургенева: он воспринял европейские идеи свободы, гуманизма и реформ, которые впоследствии нашли отражение в его творчестве.

В 1839 году у Тургеневых случилось большое несчастье, старый барский дом в Лутовиново сгорел. Иван возвращается на родину, но вскоре вновь уезжает за границу. Он путешествует по Европе, посещает Германию, Италию, Австрию.

В 1841 году молодой человек возвращается в Лутовиново. Через полгода он сделал попытку сдать экзамен на степень магистра философии, но она оказалась неудачной.

Молодые годы писателя были временем становления его как человека и художника. Тургенев начал писать стихи и прозаические произведения. Его ранние работы отмечены романтическими мотивами, которые позже сменились реалистическими тенденциями.

Детские, юношеские и молодые годы Тургенева были насыщены событиями, которые сформировали его как личность и писателя. Наблюдения за несправедливостью крепостного права, строгое воспитание, влияние европейской культуры и философии стали основой его творчества.

4.

Сообщение

Герои десятилетия в романах Тургенева

Иван Сергеевич Тургенев, один из выдающихся писателей XIX века, создал галерею неповторимых персонажей, каждый из которых отражает дух времени и сложные перемещения внутри российского общества. Его романы пронизаны глубокими размышлениями о роли и значении индивидуальности, традиций и прогресса в бурлящем водовороте десятилетия. Тургенев мастерски создаёт «героев десятилетия», чьи судьбы и характеры отражают общественные и исторические изменения.

Рудин из романа «Рудин» – герой поколения 1840-х годов, человек тургеневского поколения, получивший образование за границей. Этот герой – яркое воплощение образа «лишнего человека» 1840-х годов.

Рудин – представитель либеральной интеллигенции, вдохновлённой идеями прогресса и реформ. Его красноречие и идеализм отражают стремления молодёжи 1840-х годов изменить мир через просвещение и философию. Однако Рудин оказывается неспособным реализовать свои мечты: он не выдерживает испытания реальной жизнью и терпит неудачи в личных отношениях. Тургенев показывает трагедию целого поколения, которое страдает от разрыва между своими идеалами и действительностью.

Лаврецкий из романа «Дворянское гнездо» – герой-дворянин, который стремится к примирению со своим прошлым и поиску нового смысла в своём существовании. В образе этого героя Тургенев представляет тип «разочарованного мечтателя». Он возвращается в Россию после долгих лет за границей, чтобы найти мир и гармонию, но сталкивается с разрушением своих надежд. Через образ Лаврецкого Тургенев передаёт настроение 1850-х годов – время переосмысления западнических идей и поисков национальной самобытности.

Инсаров из романа «Накануне» – деятельный человек, ставящий общественное выше личного. Героическая натура, он лишён эгоизма, вся его жизнь полностью подчинена общественным интересам. Ничто не может заставить его отступить от намеченной цели, даже возможность личной мести он приносит в жертву общему делу. В образе Инсарова Тургенев воплотил идею 1860-х годов – идею объединения всех сил ради блага родины.

Базаров из романа «Отцы и дети» — стал символом нового поколения 1860-х годов – поколения нигилистов, бросающих вызов устоявшимся ценностям и авторитетам. Это самый яркий пример «героя десятилетия» в творчестве Тургенева.

Базаров – студент-нигилист из разночинцев, отрицающий практически все принятые в обществе ценности и традиционные порядки. Он верит только в науку и практическую пользу, считая, что разрушение устаревших порядков – первый шаг к прогрессу. Его резкость и независимость отражают дух времени, когда молодёжь стремилась к радикальным переменам.

В политическом отношении Базаров – революционер-демократ, протестует против либеральных идей братьев Кирсановых и консервативных взглядов своих родителей.

Однако Тургенев показывает трагизм героя. Базаров оказывается изолированным: его взгляды неприемлемы для старшего поколения, а он сам не находит понимания среди современников. Его гибель символизирует не только личную трагедию, но и бесперспективность нигилизма как философии, лишённой созидательного начала.

В романах «Дым» и «Новь» Тургенев рисует героев 1870-х годов, когда в обществе назревает разочарование в радикальных идеях. Литвинов из романа «Дым» – представитель умеренной интеллигенции, который, в отличие от Базарова, стремится найти баланс между западническими идеалами и русской действительностью. Литвинов стремится к практическим действиям, но испытывает чувство разочарования в окружающем мире. Он отражает кризис интеллигенции 1870-х годов, её поиск новых ориентиров в условиях растущего скептицизма и утраты веры в преобразования.

В романе «Новь» Тургенев выводит образ Соломина, который представляет новую, конструктивную линию в развитии общественных настроений. Это герой – человек практического ума, занимающийся реальным делом. Он противопоставлен романтическим революционерам, оторванным от реальной жизни. Соломин символизирует идею Тургенева о том, что прогресс возможен только через разумное и постепенное преобразование, а не через разрушение.

Таким образом, герои Тургенева отражают основные черты каждого десятилетия XIX века. От идеализма Рудина до прагматизма Соломина – в этих образах прослеживается эволюция общественных взглядов и настроений в России. Несомненно, герои Тургенева — не просто литературные творения, но и символы сложной эпохи, наполненной конфликтами и надеждами. Они остаются актуальными и сегодня, напоминая нам о вечной борьбе между старым и новым, о неразрешимых противоречиях человеческой души и о стремлении к свободе и обновлению. Тургенев мастерски улавливает моменты этих перемен, даря нам возможность лучше понять и пережить их в свете прошлого.

Для индивидуальной работы. Стр. 111

1. Подготовьте сообщение «Биография И. С. Тургенева и автобиографические мотивы в его творчестве».

Сообщение

Биография И.С. Тургенева и автобиографические мотив в его творчестве

Иван Сергеевич Тургенев (1818 – 1883) – русский писатель, поэт, публицист, драматург, прозаик и переводчик. Родился 28 октября (9 ноября) 1818 года в Орле, в дворянской семье. Детство провёл в родовом имении Спасском-Лутовинове. Позже семья переехала в Москву, мальчик учился в частных пансионатах, а в возрасте 15 лет поступил на словесный факультет университета. Спустя год он перевёлся в университет Санкт-Петербурга. После окончания учёбы в России путешествовал по Европе, продолжая своё образование в Берлине.

Учась на третьем курсе института, в 1834 году Тургенев пишет свою первую поэму под названием «Стено». А в 1838 году в печать выходят два его первых стихотворения: «Вечер» и «К Венере Медицейской».

Большинство произведений писателя прямо или опосредованно связано с его биографическим опытом, семейными событиями и воспоминаниями, личными встречами и знакомствами.

Автобиографические мотивы И.С. Тургенева в романе «Дворянское гнездо» проявляются, например, в следующем:

• Образ Лаврецкого. В нём автобиографические мотивы переплелись с чертами современников Тургенева. В описание наружности главного героя писатель внёс ряд характерных черт, позволяющих говорить о внешнем сходстве Лаврецкого с Н. Огаревым.

• Размышления Лаврецкого о любви к родине. В них много общего с подобными же мыслями самого Тургенева. Например, описание пути Лаврецкого в родное Васильевское отражает впечатления автора от возвращения на родину после долгой разлуки.

• Образ Варвары Павловны. Создавая образ эгоистичной и фальшивой светской дамы, расчётливой кокетки, Тургенев стремится освободиться от всего тяжёлого, тёмного в своих чувствах к Полине Виардо.

• Сюжетная пружина с ложным известием о смерти Варвары Павловны. Она подсказана жизненной ситуацией: в 1857 году Тургенев опровергал сплетни о смерти мужа Виардо.

Таким образом, работа над романом «Дворянское гнездо» стала для писателя способом переосмыслить и изжить из себя личную драму, проститься с прошлым и обрести новые ценности в жизни.

Также автобиографические мотивы присутствуют, например, в повести «Ася». Судьба Аси (история ее детства) напоминает судьбу дочери самого Тургенева, Полины, которая воспитывалась в доме его матери. В этом образе воскресли и черты заинтересовавшей когда-то молодого Тургенева маленькой девочки, незаконнорожденной дочери дяди писателя и крепостной крестьянки. Неровность и противоречивость характера Аси во многом объясняется ее происхождением и двусмысленным положением в обществе. Дочь крепостной женщины и барина, она рано начала задумываться над несправедливостью жизни.

Повесть «Первая любовь» автобиографична. Основой сюжета послужил личный яркий эмоциональный опыт писателя, а также события, произошедшие в семье Тургеневых. Сам автор позже признавался, что в сюжете изобразил своего отца. Прототипом главной героини повести – Зинаиды Засекиной – стала княжна Екатерина Львовна Шаховская, поэтесса.

Действие происходит летом 1833 года, когда будущему писателю шёл шестнадцатый год, а его герой, Вольдемар, на год старше. При этом реальные события, положенные в основу сюжета, были творчески переработаны автором.

Автобиографические мотивы присутствуют в сборнике «Записки охотника». Книга почти полностью была создана не с натуры, а по воспоминаниям. Свою Россию, Льгов и Бежин луг, Тургенев восстанавливал в памяти в Париже и маленьких немецких городках.

Например, в рассказе «Гамлет Щигровского уезда» проявился особый вид литературного автобиографизма – психологический автобиографизм, или автопсихологизм. Совпадение обстоятельств жизненного пути «уездного Гамлета» и фактов биографии самого писателя, отражение умонастроений Тургенева в исповеди его героя, глубина и подробность психологического анализа позволяют рассматривать этот рассказ как произведение, наделённое рядом признаков художественной автобиографии писателя.

Таким образом, биография Тургенева тесно переплетается с его литературной деятельностью. Личный опыт, наблюдения за жизнью крестьян, философские и культурные влияния – всё это стало основой для создания произведений, которые не только отражают внутренний мир автора, но и раскрывают ключевые проблемы русского общества XIX века.

2. Покажите, как раскрывается трагическая природа любви в повестях Тургенева «Первая любовь», «Ася», «Вешние воды». Объясните, почему Тургенев подвергает своих героев испытанию любовью.

Трагическая природа любви в повестях И.С. Тургенева «Первая любовь», «Ася» и «Вешние воды» раскрывается через понимание любви как стихийной и бессознательной силы, перед властью которой человек беззащитен.

В «Первой любви» Тургенев утверждает понимание любви как неизбежного подчинения и добровольной зависимости, как стихийной силы, господствующей над человеком.

В повести «Ася» любовь проявляется как неподвластная человеку стихия: нельзя угадать мгновение, когда эта сила может даться в руки человеку, а не сказанное вовремя слово превращает уже почти совсем счастливого человека в одинокого бессемейного бобыля.

В «Вешних водах» Тургенев развивает философию трагичности любви как силы, подчиняющей себе человека, порабощающей его, и в то же время восхищается красотой любовного чувства, несмотря на то, что оно не приносит человеку счастья и часто ведёт его к гибели, если не физической, то нравственной.

Тургенев подвергает своих героинь испытанию любовью, чтобы проверить их силы, прежде всего душевные и нравственные, и показать, на что может быть способен человек.

3. На основе прочитанных вами произведений Тургенева создайте обобщённый портрет «тургеневской девушки».

Образ Тургеневской девушки – это обобщённый литературный стереотип, который вобрал в себя черты героинь И.С. Тургенева. Основные черты тургеневских девушек:

• Замкнутость. Девушка, как правило, выросла на природе в поместье, плохо сходится с людьми, но обладает глубокой внутренней жизнью.

• Чистота, скромность и образованность. Она влюбляется в главного героя, оценив его истинные, не показные достоинства, и не обращает внимание на внешний лоск других претендентов на её руку.

• Сильный характер. Девушка ставит перед собой цель и идёт к ней, не сворачивая с пути, и порой достигая намного большего, чем мужчина.

• Способность к самопожертвованию. Приняв решение, она верно и преданно следует за любимым, несмотря на сопротивление родителей или внешние обстоятельства.

• Целеустремлённость. Если «тургеневскую девушку» поставить перед выбором между личным счастьем и благополучием другого человека, то она выберет второй вариант, ведь для неё сопереживание и сочувствие людям намного важнее собственных чувств.

Например, Олеся (повесть «Олеся») имеет некоторые демонические черты (она считает себя настоящей колдуньей), искренне любит Ивана Тимофеевича, но из-за её социального положения счастье влюблённых невозможно. Девушка жертвует собой и своим чувствами ради возлюбленного и исчезает из его жизни.

Такой же необычной, особенной девушкой является Ася (повесть «Ася»): социальное положение (девушка была бастардкой) стало непреодолимым препятствием на пути влюблённых, и девушка предпочла оставить своего возлюбленного, чем находится в унизительном положении и неизвестности, ведь Н.Н. знал о её любви, а она не знала о его чувствах к ней.

В искусстве «тургеневскими барышнями» принято называть не только героинь романов самого Ивана Сергеевича Тургенева, но и многих женских персонажей из других классических произведений XIX века.

4. Используя тексты известных вам рассказов из «Записок охотника», покажите, как раскрывает Тургенев красоту и силу народных характеров, их единство с природой; подтвердите правоту Белинского, говорившего о новом подходе Тургенева к освещению народной темы.

И.С. Тургенев в «Записках охотника» раскрывает красоту и силу народных характеров, их единство с природой следующим образом:

• В рассказе «Бирюк» писатель показывает крепостного крестьянина Бирюка сильной личностью, который в сложной ситуации смог остаться человеком и проявить внутреннюю духовную сторону: умение сострадать, понимать и прощать. При этом герой един с природой: он её охраняет, а она его понимает.

• В рассказе «Хорь и Калиныч» Тургенев характеризует Хоря как «человека положительного, практического», называет его «административной головой, рационалистом». Герой мыслит глобально и рационалистически владеет знаниями законов природной жизни. Для Калиныча знание природы иное: он знает волшебные свойства природы, помогающие человеку в хозяйстве.

• В рассказе «Певцы» на фоне грубой реальности, составляющей внешнюю жизнь крестьян, раскрывается их внутренний мир, умение чувствовать прекрасное и восхищаться трогательной русской песнью.

• Герои «Бежина луга» сливаются с природой, чувствуя её и живя в ней. Писатель показывает детей, которые ближе всего к природному началу, изображает их яркие характеры, даёт ёмкие характеристики, отмечая речь крестьянских мальчишек, в которой всё дышит непритворным чувством естественности и некоторой наивности.

Таким образом, Тургенев показывает, что простой человек не растерял в условиях крепостного произвола душевной щедрости, ясности ума и природного таланта.

Эти примеры подтверждают правоту В.Г. Белинского, говорившего о новом подходе Тургенева к освещению народной темы.

5. Подготовьте сообщение о своеобразии «Записок охотника» и их роли в общественном движении и в истории русской литературы второй половины XIX века.

Своеобразие «Записок охотника» И.С. Тургенева заключается в том, что в них органично слились документальное и вымышленное, лирический автобиографизм и стремление к объективному художественному исследованию жизни деревенской России.

Особенности сборника рассказов:

• Нет единого сюжета, каждое произведение вполне самостоятельно. Документальная основа всего цикла и отдельных рассказов – встречи, наблюдения и впечатления писателя-охотника. Географически точно обозначено место действия: северная часть Орловской губернии, южные районы Калужской и Рязанской губерний.

• Беллетристические элементы сведены к минимуму, каждое событие имеет ряд событий-прототипов. Образы героев рассказов – результат встреч Тургенева с реальными людьми – охотниками, крестьянами, помещиками.

• Весь цикл объединяет фигура повествователя, охотника-поэта, внимательного к природе и к людям. Автобиографический герой смотрит на мир глазами наблюдательного, заинтересованного исследователя.

• Большинство произведений – социально-психологические очерки. Тургенева занимают не только социальные и этнографические типы, но и психология людей, в которую он стремится проникнуть, пристально вглядываясь в их внешний облик, изучая манеру поведения и характер общения с другими людьми.

Роль «Записок охотника» в общественном движении и в истории русской литературы второй половины XIX века заключается в том, что они проникнуты духом антикрепостнического протеста и демократической гуманности. По свидетельству Салтыкова-Щедрина, они «положили начало целой литературе, имеющей своим объектом народ и его нужды» и, вместе с другими произведениями И.С. Тургенева, значительно повысили нравственный и умственный уровень русской интеллигенции.

6. Объясните, почему в 1850—1860-х годах Тургенев оставляет народную тему и обращается к повестям и романам из жизни русского человека культурного слоя? Как изменяется облик центрального героя романов Тургенева от «Рудина» — к «Дворянскому гнезду» и «Накануне»?

И.С. Тургенев обращается к повестям и романам из жизни русского человека культурного слоя в 1850 – 1860-х годах, потому что его волнует современное положение дворянства, зарождение новых общественных движений, реакция общества на события, происходящие в стране. Писателю сложно представить полную картину событий в таких жанровых формах, как рассказ или повесть, поэтому он обращается к роману.

Облик центрального героя романов Тургенева от «Рудина» к «Дворянскому гнезду» и «Накануне» изменяется следующим образом:

• Дмитрий Рудин в одноимённом романе представлен автором как неоднозначная фигура. С одной стороны, Рудин много рассуждает о человеческом предназначении. Герой считает, что человек должен задумываться о будущем народа, о его просвещении, о науке, о смысле жизни. С другой стороны, Рудин не может действовать, все его мысли далеки от реальной жизни, которой он не знает.

• Фёдор Лаврецкий в романе «Дворянское гнездо» изображён И.С. Тургеневым как человек, который может преодолеть дворянскую апатию и непрактичность, прийти к активной деятельности, полезной для общества. Он имеет твёрдый взгляд на свою роль в жизни – улучшать быт крестьян, не замыкается в рамки личных интересов.

• В романе «Накануне» писатель решает этические проблемы в плане революционеров-демократов: возможно сочетание общественного долга с личным счастьем у людей целеустремлённых – они в общественной борьбе обретают личное счастье.

7. Опираясь на текст учебника и рекомендованную учителем дополнительную литературу, подготовьте рассказ о жизни и творчестве Тургенева конца 1860-х — начала 1880-х годов.

Рассказ о жизни и творчестве Ивана Сергеевича Тургенева

конца 1860-х – начала 1880-х годов:

1. В 1863 году Тургенев уезжает в Германию. Там он знакомится с выдающимися писателями Западной Европы, пропагандирует русскую литературу. Работает редактором и консультантом, сам занимается переводами с русского языка на немецкий и французский и наоборот.

2. В конце 1870-х – начале 1880-х годов быстро возрастает популярность Тургенева на родине и за границей. Критики начинают причислять его к лучшим писателям века.

3. В этот период Тургенев пишет ряд повестей, относившихся к категории воспоминаний о далёком прошлом: «Бригадир», «История лейтенанта Ергунова», «Странная история», «Степной король Лир», «Вешние воды», «Пунин и Бабурин» и другие.

4. После 1871 года Тургенев жил в Париже, изредка возвращаясь в Россию. Он активно участвовал в культурной жизни Западной Европы, пропагандировал русскую литературу за рубежом. Входил в кружок крупнейших французских писателей – Гюстава Флобера, Эмиля Золя, Альфонса Доде, братьев Гонкур, где пользовался репутацией одного из крупнейших писателей-реалистов. Тургенев общался и переписывался с Чарльзом Диккенсом, Жорж Санд, Виктором Гюго, Проспером Мериме, Ги де Мопассаном.

5. В 1877 году Тургенев опубликовал роман «Новь», в котором резко сатирически и критически изобразил членов революционного движения 1870-х годов.

6. В 1878 году на международном литературном конгрессе в Париже писатель избран вице-президентом. В 1879 году Тургенев получил известие о новом успехе: в Англии Оксфордский университет присвоил ему за содействие «Запискам охотника» освобождению крестьян степень доктора права.

7. В 1880 году Тургенев последний раз приезжает в Россию на открытие памятника Пушкину в Москве. В эти годы он обращается к мемуаристике и создаёт «Стихотворения в прозе» (1877–1882).

С 1882 года писателя начинают одолевать болезни: подагра, стенокардия, невралгия. В результате мучительной болезни (саркомы) он умирает 22 августа (3 сентября) 1883 года в Буживале (пригород Парижа).

Гроб с телом Тургенева отправили в Петербург, где 27 сентября состоялись грандиозные похороны: в них участвовало, по словам современников, около 150 тысяч человек.

8. Раскройте роль Тургенева как писателя-первопроходца в русской литературе второй половины XIX века.

Роль Ивана Сергеевича Тургенева как писателя-первопроходца в русской литературе второй половины XIX века заключается в следующем:

• Тургенев первым представил читателю народную жизнь. Народ в произведениях писателя – это корень русской нации, именно в народе проявляются черты национального характера. Он ярко и поэтично изобразил все стороны крестьянской жизни, показал, насколько необходимо освобождение от крепостного гнёта. Он изобразил крестьян как людей, которых так же, как и интеллигенцию, глубоко волнуют проблемы современного общества. Например, герой рассказа «Хорь и Калиныч» Хорь живёт отдельно от других крестьян и занимается торговлей. Писатель показал тяжёлую жизнь подневольных крестьян. Например, история Арины из рассказа «Ермолай и мельничиха» рассказывает о том, как девушка не смогла выйти замуж за любимого человека.

• Он первым изобразил человека-борца 60-х годов, разночинца. Герои его романов – мужественные личности, которые были нужны стране в эпоху назревания общественных и политических реформ. Например, герой романа «Отцы и дети» Евгений Базаров отрицательно относится к аристократическим устоям и порядкам, считает, что пора сменить привычный уклад.

• Писатель первым начал отражать в героях романов популярные социально-политические идеи. Например, Рудин, главный герой одноимённого романа, относится к типу «лишних людей», обладающих богатым внутренним миром, но не способных применить свои таланты на практике.

• Тургенев изменил читательское восприятие женских образов. Если раньше девушки чаще всего были второстепенными персонажами, то писатель показал читателям ярких героинь, выполняющих важные художественные функции.

Созданная Тургеневым художественная система оказала влияние на поэтику не только русского, но и западноевропейского романа второй половины XIX века.

Темы рефератов. Стр. 111

1. «Отцы и дети» в русской критике 1860-х годов и в современном истолковании литературоведов.

«Отцы и дети» в русской критике 1860-х годов и современном истолковании литературоведов

С выходом романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» началось оживленное обсуждение его в печати, которое сразу же приобрело острый полемический характер. Почти все русские газеты и журналы откликнулись на появление романа. Произведение порождало разногласия как между идейными противниками, так и в среде единомышленников, например в демократических журналах «Современник» и «Русское слово». Спор, по существу, шел о типе нового революционного деятеля русской истории.

«Современник» откликнулся на роман статьей М.А. Антоновича «Асмодей нашего времени». Обстоятельства, связанные с уходом Тургенева из журнала, заранее располагали к тому, что роман был оценен критиком отрицательно. Антонович увидел в нем панегирик «отцам» и клевету на молодое поколение. Кроме того, утверждалось, что роман очень слаб в художественном отношении, что Тургенев, ставивший своей целью опорочить Базарова, прибегает к карикатуре, изображая главного героя чудовищем. Антонович пытается защищать от нападок Тургенева женскую эмансипацию и эстетические принципы молодого поколения, стараясь доказать, что Кукшина далеко не так пуста и ограничена. По поводу отрицания Базаровым искусства Антонович заявил, что это – чистейшая ложь, что молодое поколение отрицает только «чистое искусство», к представителям которого, правда, причислил заодно Пушкина и самого Тургенева.

В журнале «Русское слово» появилась статья Д.И. Писарева «Базаров». Критик отмечает некоторую предвзятость автора по отношению к Базарову, говорит, что в ряде случаев Тургенев испытывает невольную антипатию к своему герою, к направлению его мыслей. Но общее заключение о романе сводится не к этому. Писарев находит в образе Базарова художественный синтез наиболее существенных сторон мировоззрения разночинной демократии, изображенных правдиво, несмотря на первоначальный замысел Тургенева. Критическое отношение автора к Базарову воспринимается Дмитрием Ивановичем как достоинство, поскольку со стороны виднее достоинства и недостатки, и критика будет плодотворнее раболепного обожания. Трагедия Базарова, по мнению Писарева, состоит в том, что для настоящего дела в действительности нет благоприятных условий, а потому автор, не имея возможности показать, как живет и действует Базаров, показал, как он умирает.

В своей статье Д.И. Писарев подтверждает общественную чуткость художника и эстетическую значимость романа. Еще до начала непосредственной полемики Писарев фактически предугадывает позицию Антоновича. Критик убежден, что настоящий нигилист, демократ-разночинец так же, как и Базаров, должен отрицать искусство, не понимать Пушкина, быть уверенным, что Рафаэль «гроша медного не стоит». Но для нас важно, что Базаров, погибающий в романе, «воскресает» на последней странице писаревской статьи: «Что делать? Жить, пока живется, есть сухой хлеб, когда нет ростбифу, быть с женщинами, когда нельзя любить женщину, а вообще не мечтать об апельсинных деревьях и пальмах, когда под ногами снеговые сугробы и холодные тундры». Пожалуй, мы можем считать статью Писарева наиболее яркой трактовкой романа в 60-е годы.

В журнале «Время», издаваемом Ф.М. и М.М. Достоевскими, выходит интересная статья Н.Н. Страхова. Критик убежден, что роман – замечательное достижение Тургенева-художника, а образ Базарова считает крайне типичным. Некоторые черты базаровского характера объяснены Страховым точнее, чем Писаревым, например отрицание искусства. Страхов говорит, искусство всегда носит в себе характер примирения, тогда как Базаров вовсе не желает примириться с жизнью. Искусство есть идеализм, созерцание, Базаров же реалист, не созерцатель, а деятель. Однако если у Писарева Базаров – герой, у которого слово и дело сливаются в единое целое, то у Страхова нигилист – все еще герой «слова», пусть с жаждой деятельности, доведенной до крайней степени.

На тургеневский роман откликнулся и либеральный критик П.В. Анненков. В своей статье «Базаров и Обломов» он пытался доказать, что, несмотря на внешнее различие этих двух персонажей, «зерно» в них заложено одно и то же.

В журнале «Век» вышла статья неизвестного автора «Нигилист Базаров». Посвящена она прежде всего анализу личности главного героя. Базаров – нигилист, поэтому безусловно отрицает ту среду, в которой находится. Дружбы для него не существует: он терпит своего приятеля, как сильный терпит слабого. Родственные отношения для него – привычка родителей к нему. Любовь он понимает как материалист. На народ смотрит с пренебрежением взрослого на малых ребят. В результате никакой сферы деятельности для него не остается.

В работе А.И. Герцена «Еще раз Базаров» главным объектом полемики становится не тургеневский герой, а Базаров, созданный в статьях Д.И. Писарева. Герцен считает, что известный критик-нигилист просто узнал в Базарове себя и добавил к созданному Тургеневым образу собственных черт. Кроме того, Герцен сравнивает Базарова с декабристами и приходит к выводу, что декабристы – «наши великие отцы», а Базаровы – «наши блудные дети».

В конце концов в полемику вокруг романа включается сам Тургенев. В статье «По поводу «Отцов и детей» он рассказывает историю своего замысла, этапы публикации романа, выступает со своими суждениями по поводу объективности воспроизведения действительности, говоря, что главное для истинного литератора – воспроизвести реальность, даже если та не совпадает с его собственными симпатиями.

Рассмотренные в сочинении работы не являются единственными откликами русской общественности на роман Тургенева. Практически каждый русский писатель и критик высказал в той или иной форме свое отношение к проблемам, поднятым в романе. А не это ли является настоящим признанием актуальности и значимости произведения?

В современном истолковании литературоведов роман И.С. Тургенева «Отцы и дети» воспринимается по-разному.

Е.Ю. Полтавец в статье «Сфинкс. Рыцарь. Талисман» трактует финал романа как «жертвоприношение» главного героя, желание автора и героя дойти до неведомой тайны бытия. Поведение Базарова перед смертью, по мнению исследователя, – это попытка ответить на вечные вопросы о человеческом предназначении и месте человека в бесконечной вселенной.

В современном литературоведении исследователи уделяют внимание религиозной составляющей романа. Например, Дунаев в книге «Православие и русская литература» в разделе, посвящённом роману «Отцы и дети», автор уделяет внимание христианской идее бессмертия личности, воплощённой в символической образной системе произведения.

Писатель Александр Иличевский считает, что роман «Отцы и дети» И.С. Тургенева – «первая в русской культуре попытка показать, как идеология уничтожает человека».

Современные критики называют роман прорывом в литературе, а реализм, с которым изображена русская действительность середины XIX века, — точкой отсчёта, а произведение — предтечей великих русских романов второй половины XIX века.

2. Классические экранизации романов И. С. Тургенева.

Классические экранизации романов И.С. Тургенева

Экранизировать произведения Ивана Сергеевича Тургенева начали в 1910 году – первым фильмом была совместная российско-французская работа «Лейтенант Ергунов» по мотивам рассказа «История лейтенанта Ергунова». С тех пор режиссёры всего мира обращались к творчеству писателя около 100 раз, фильмы и сериалы по его рассказам, повестям, пьесам и романам снимали в СССР, Европе, Америке, Латинской Америке и Азии, и это не считая фильмов-спектаклей, фильмов-балетов и даже мультфильмов. Самым популярным произведением у театральных и кинорежиссёров стала пьеса «Месяц в деревне» – в мире существует более 20 экранизаций и более 40 постановок.

«Месяц в деревне»

Дата публикации – 1855 год

«Две женщины», п/ц «Хорошо Продакшн», 2014, реж. В. Глаголева

В первой редакции пьеса о любовном четырёхугольнике называлась «Студент». В 1850 году Тургенев отправил её в журнал «Современник», но пьесу запретила цензура – в главном герое увидели революционно настроенного разночинца и приверженца идей опального Виссариона Белинского. Как это обычно было с запрещёнными произведениями – пьеса о влюбившейся в студента Ракитина жене богатого помещика, которой пришлось его делить со своей юной воспитанницей и отвергать давно влюблённого в неё друга семьи, пользовалась большой популярностью в салонах.

В образе Ракитина Тургенев зашифровал себя – он был «другом семьи» Виардо и считал это положение унизительным и нелепым. Более того, у Полины Виардо была и воспитанница – дочь Тургенева от крепостной белошвейки… История любви писателя была настолько глубока и драматична, что ему сочувствовали даже язвительные сплетники.

Пока светское общество читало пьесу в оригинале – Тургенев переписывал её под требования цензуры. Тема противостояния прогрессивного студенчества и дворянства была уведена в тень, а на первый план вышел любовный конфликт. В связи с этим писатель поменял и название – пьеса сначала называлась «Две женщины», а потом «Месяц в деревне». Под таким названием она и попала в печать в 1855 году.

«Месяц в деревне», Главная редакция лит-драм. программ ЦТ, 1973, реж. Е. Еланская, Г. Холопова

В театре «Месяц в деревне» впервые поставили ещё при жизни автора, а вот кинематографисты добрались до пьесы гораздо позже. Впервые её экранизировали в 1943 году во Франции, и с тех пор за рубежом вышло более 20 фильмов и сериалов по её сюжету. У советских кинорежиссёров «Месяц в деревне» популярностью не пользовался. Пьесу ни разу не экранизировали, ограничиваясь записями фильмов-спектаклей, самым популярным из которых был спектакль театра им. Ермоловой с Евгенией Ураловой, Александром Калягиным и Львом Круглым.

«Две женщины», п/ц «Хорошо Продакшн», 2014, реж. В. Глаголева

Единственной отечественной экранизацией «Месяца в деревне» стала драма «Две женщины» 2019 года, которую сняла Вера Глаголева. Когда-то Анатолий Эфрос предлагал актрисе сыграть в его постановке воспитанницу, но она отказалась, а потом всю жизнь жалела. Главные роли сыграли дебютант Никита Волков, Анна Астраханцева и Анна Леванова, а роль Ракитина Глаголева предложила большому любителю русской классики – британскому актёру Ральфу Файнсу. Фильм снимали в имении Михаила Глинки под Смоленском, весь реквизит был подлинным – его собирали по частным коллекциям и антикварным салонам, а сшитые по моде того времени костюмы после съёмок были переданы в музеи им. Пушкина и им. Тургенева.

«Первая любовь»

Дата публикации – 1860 год

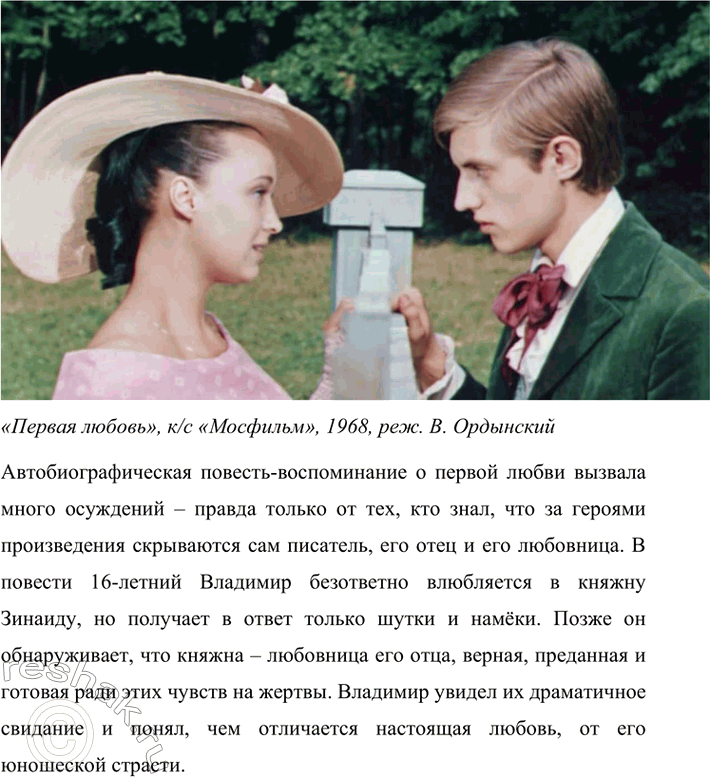

«Первая любовь», к/с «Мосфильм», 1968, реж. В. Ордынский

Автобиографическая повесть-воспоминание о первой любви вызвала много осуждений – правда только от тех, кто знал, что за героями произведения скрываются сам писатель, его отец и его любовница. В повести 16-летний Владимир безответно влюбляется в княжну Зинаиду, но получает в ответ только шутки и намёки. Позже он обнаруживает, что княжна – любовница его отца, верная, преданная и готовая ради этих чувств на жертвы. Владимир увидел их драматичное свидание и понял, чем отличается настоящая любовь, от его юношеской страсти.

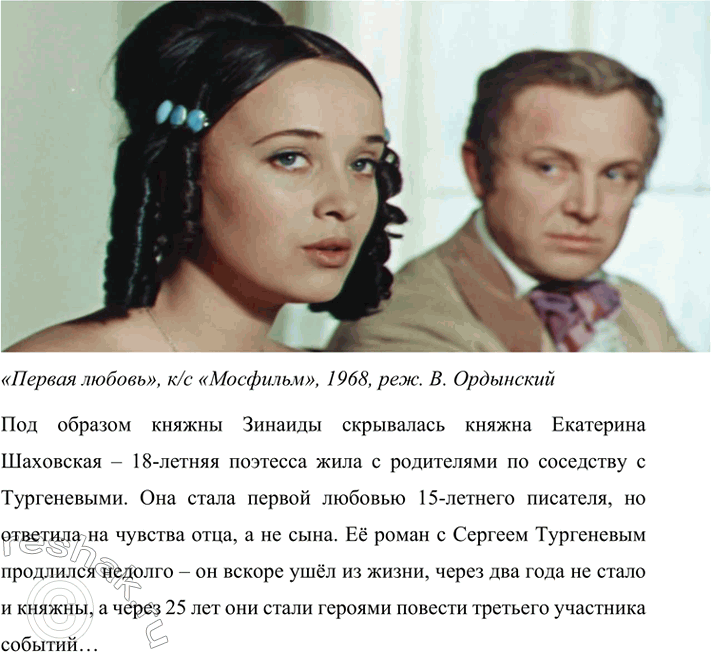

«Первая любовь», к/с «Мосфильм», 1968, реж. В. Ордынский

Под образом княжны Зинаиды скрывалась княжна Екатерина Шаховская – 18-летняя поэтесса жила с родителями по соседству с Тургеневыми. Она стала первой любовью 15-летнего писателя, но ответила на чувства отца, а не сына. Её роман с Сергеем Тургеневым продлился недолго – он вскоре ушёл из жизни, через два года не стало и княжны, а через 25 лет они стали героями повести третьего участника событий…

«Первая любовь», к/к «Остров», Innova-film, 1995, реж. Р. Балаян

Первая отечественная экранизация повести вышла в 1915 году, а потом о ней забыли на полвека – в следующий раз к «Первой любви» обратились только в 1968 году. Режиссёр Василий Ордынский сделал классическую экранизацию строго по тексту с участием Иннокентия Смоктуновского, Ирины Печерниковой, Станислава Любшина и Александра Кайдановского. Главную роль сыграл начинающий актёр Вадим Власов – его работу высоко оценили и коллеги, и критики и ждали актёрского взлёта, но он снялся ещё в трёх фильмах и исчез с экранов.

Вторая версия вышла в 1995 году – режиссёр Роман Балаян пригласил на главные роли Анну Михалкову, Олега Янковского и Андрея Ищенко.

«Муму»

Дата публикации 1854 год

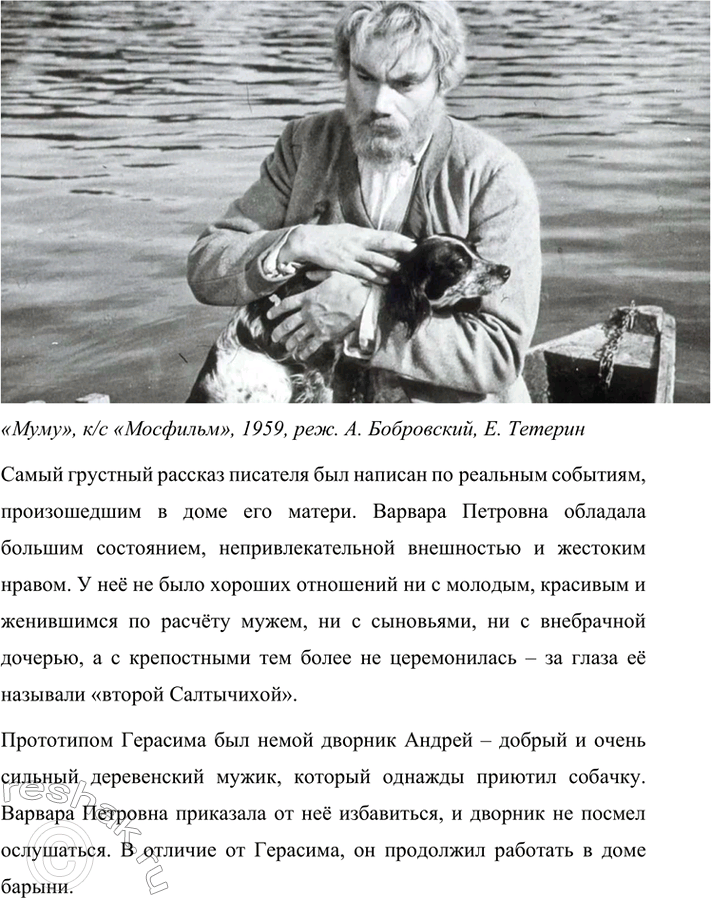

«Муму», к/с «Мосфильм», 1959, реж. А. Бобровский, Е. Тетерин

Самый грустный рассказ писателя был написан по реальным событиям, произошедшим в доме его матери. Варвара Петровна обладала большим состоянием, непривлекательной внешностью и жестоким нравом. У неё не было хороших отношений ни с молодым, красивым и женившимся по расчёту мужем, ни с сыновьями, ни с внебрачной дочерью, а с крепостными тем более не церемонилась – за глаза её называли «второй Салтычихой».

Прототипом Герасима был немой дворник Андрей – добрый и очень сильный деревенский мужик, который однажды приютил собачку. Варвара Петровна приказала от неё избавиться, и дворник не посмел ослушаться. В отличие от Герасима, он продолжил работать в доме барыни.

«Муму», к/с «Мосфильм», 1959, реж. А. Бобровский, Е. Тетерин

Рассказ был написан в 1852 году, но Тургенев находился под домашним арестом за напечатанный некролог на смерть Николя Гоголя, чьё имя было запрещено упоминать в прессе, и публиковаться ему не разрешили. Через два года арест был снят, «Муму» вышла в журнале «Современник» и опять вызвала недовольство цензуры – министру народного просвещение была написана жалоба на «неуместное к печати произведение», так как очерняло помещиков и призывало сострадать крепостным… Министерство признало рассказ «щекотливым», журнал получил предупреждение, и на этом дело и закончилось.

Интересно то, что в рассказе барыня не приказывала утопить собаку – это миф, который закрепился у читателей и сделал произведение ещё драматичней. Намек на то, что барыня недовольна лаем и от собаки нужно избавиться, дал дворецкий Гаврила, а способ уже выбрал сам Герасим.

«Муму», ВГТРК, 1998, реж. Ю. Грымов

«Муму» – тот случай, когда за рубежом произведение Тургенева экранизировали всего один раз в Чехословакии, зато наши режиссёры сделали это четыре раза. По рассказу было снято два мультфильма и два фильма. Первая экранизация вышла в 1959 году – роль Герасима в ней сыграл Афанасий Кочетков, вторая – в 1998 году. Она произвела гораздо больший эффект, так как в начинающий режиссёр Юрий Грымов представил другое видение произведения и сделал Герасима объектом страсти барыни, которая из ревности устраняет всех, кто ему дорог. Драма «Му-му» и исполнитель главной роли Александр Балуев получили несколько престижных кинопремий. Сыграть барыню режиссёр предлагал Людмиле Гурченко, но актриса не хотела даже слушать о такой героине, и роль получила Людмила Максакова.

«Дворянское гнездо»

Дата публикации – 1859 год

«Дворянское гнездо», к/с «Мосфильм», 1969, реж. А. Кончаловский

Тургенев говорил, что все несчастные влюблённые в его произведениях – это он, и в романе «Дворянское гнездо» он был аристократом Фёдором Лаврецким. Узнав, что у его жены Вари роман, Лаврецкий уехал в свою фамильную усадьбу и оборвал с ней все контакты. Вскоре из газет он узнал, что его жена умерла и объяснился в любви с юной серьёзной Лизой, но оказалось, что объявление было ошибкой. Узнав, что Варя не только жива, но и приехала к мужу, Лиза ушла в монастырь и больше никогда не встречалась с Лаврецким.

Роман был написан во время тяжёлых личных переживаний – писатель попытался разорвать связь с Полиной Виардо, страдал от ощущения одиночества и чувства, что его героям скоро не останется места в литературе – предыдущую повесть «Ася» разгромил Чернышевский, сказав, что «эти разочарованные дворяне заслуживают только снисходительной жалости, а их общественная и культурная роль исчерпана»… Кроме того, после авторского чтения «Дворянского гнезда» разразился скандал – Николай Гончаров обвинил Тургенева в плагиате. Он когда-то рассказал писателю о замысле романа «Обрыв», а теперь увидел в «Дворянском гнезде» несколько своих идей. Совет из литераторов и критиков оправдал Тургенева, но Гончаров ещё несколько лет припоминал ему детали.

«Дворянское гнездо», к/с «Мосфильм», 1969, реж. А. Кончаловский

Впервые «Дворянское гнездо» экранизировали в 1914 году и вернулись к нему только в конце 60-х – сначала в Югославии, а потом в СССР. Экранизация режиссёра Андрея Кончаловского 1969 года взорвала критику – половина ругала фильм и обвиняла в том, что «слишком красиво», а половина вместе со зрителями именно от этого была в восторге. Главные роли сыграли Леонид Кулагин, Беата Тышкевич и дебютантка Ирина Купченко, которая после роли Лизы буквально проснулась знаменитой актрисой и образцом для режиссёров, которые снимали костюмные фильмы.

«Отцы и дети»

Дата публикации – 1962 год

«Отцы и дети», к/с «Беларусьфильм», ТО «Телефильм», 1983, реж. В. Никифоров

Этот социальный роман был сенсацией! В обстановке «Великих реформ» Александра II, которые начались с отмены крепостного права, он сразу стал культовым произведением, а Евгений Базаров –— кумиром молодёжи. В лексикон прочно вошло слово «нигилизм», а отрицание старых догм стало повсеместным явлением в среде интеллигенции.

В романе писатель свёл молодого доктора Базарова – умного, резкого, холодного, презирающего консерватизм предков, дворянское сибаритство и чувственные переживания, и аристократическую семью его друга Аркадия, который был очарован независимыми взглядами. Базарова повсюду сопровождают конфликты с поколением «стариков» и испорченные отношения, но он готов принести их в жертву своим идеям…

«Отцы и дети», к/с «Ленфильм», 1958, реж. А. Бергункер, Н. Рашевская

Современники утверждали, что прототипом Базарова стал критик, поэт и вольнодумец Николай Добролюбов – он был почти на 20 лет младше Тургенева, нападал с критикой на его произведения, высмеивал его героев и не собирался искать общий язык. Однако сам писатель уклончиво говорил, что прототипом стал некий молодой врач.

Масштабный роман стал самым обсуждаемым произведением автора, источником вдохновения для писателей, классикой мировой литературы и предметом изучения литературоведов.

Режиссёры не могли обойти его вниманием – первая экранизация появилась ещё до революции, но международный всплеск интереса произошёл в 1950-х годах. В 1958 году вышел фильм «Отцы и дети» с Виктором Авдюшко, Эдуардом Марцевичем, Изольдой Извицкой, Аллой Ларионовой и Алексеем Консовским. Сценаристам и режиссёру пришлось уложить события романа в 103 минуты, в результате были оставлены только главные герои, а основой акцент делался на любовной линии.

«Отцы и дети», к/к «Рекун-Синема», 2008, реж. А. Смирнова

Более полная версия вышла в 1983 году. Четырёхсерийный фильм с тремя Владимирами – Конкиным, Самойловым и Богиным в главных ролях получила Государственную премию, завоевала любовь зрителей и считается классической экранизацией.

Третью версию в 2008 году представила режиссёр Авдотья Смирнова – к экранизации своего самого любимого произведения она готовилась семь лет. На роли Базарова и Кирсанова режиссёр пригласила актёров Александра Устюгова и Александра Ратникова, остальных главных героев сыграли Анатолий Васильев, Сергей Юрский, Наталья Рогожкина и Екатерина Вилкова. Четырёхсерийная версия была снята с точки зрения не социального романа, а семейной саги.

Похожие решебники

Популярные решебники 10 класс Все решебники

*размещая тексты в комментариях ниже, вы автоматически соглашаетесь с пользовательским соглашением