Ответы на вопросы на стр.134 Часть 1 ГДЗ Лебедев 10 класс Базовый уровень (Литература)

Рассмотрим вариант решения задания из учебника Лебедев 10 класс, Просвещение:

Вопросы для самопроверки. Стр. 134

1. Как в годы каторги и ссылки Чернышевский продолжал просветительскую и творческую работу?

В годы каторги и ссылки Николай Чернышевский продолжал просветительскую и творческую работу.

В Александровском заводе писатель читал и рассказывал наизусть свои романы социально-политического характера с описанием крестьянских бунтов в Поволжье, деятельности передовых людей 60-х годов и литературными портретами вождей современного общественного движения. Из произведений этого периода до нас дошли пьесы «Мастерица варить кашу», «Другим нельзя», «Великодушный муж». В 1867 – 1870 годах в Александровском заводе Чернышевский работал над романом «Пролог» – второй частью задуманной им трилогии.

В Вилюйске писатель писал ночи напролёт, а по утрам всё сжигал. По собственному признанию, в Вилюйске им было написано 14 романов. Кроме беллетристических произведений, Чернышевский писал сыновьям письма, напоминавшие обширные научные статьи по философии, естествознанию, истории, математике.

В июне 1886 года в Вилюйске Чернышевский начал работу над книгой «Материалы для биографии Н.А. Добролюбова». Зимой того же года работал над повестью «Вечера у княгини Старобельской». Первые главы повести были посланы через Лаврова в редакцию «Русской мысли», но не опубликованы из-за крайне низкого качества текста. Окончание повести Чернышевский уничтожил.

2. Как новый этап его духовного становления отразился в романе «Пролог»? В чём это произведение полемично по отношению к роману «Что делать?»?

Новый этап духовного становления Н.Г. Чернышевского отразился в романе «Пролог» через переосмысление перспектив и возможностей революции. Годы ссылки стали для писателя временем переосмысления перспектив и возможностей революции. В романе он отражает ненависть к крепостничеству, царизму, презрение к либералам. В образе главного героя Волгина угадывается сам автор. В романе он настойчиво наводит читателей на мысль о том, что только вооружённое восстание изменит положение дел в стране.

Роман «Пролог» полемичен по отношению к роману «Что делать?» тем, что в нём больше рефлексии, сомнений, меньше пафоса и претензий на создание «учебника жизни». В «Прологе» Чернышевский даёт более широкую, чем в «Что делать?», картину жизни всего тогдашнего Петербурга. Перед читателем не только семья передового журналиста Волгина, но и представители высших аристократических кругов, либеральные профессора и общественные деятели, демократическая среда, студенчество.

Для индивидуальной работы. Стр. 134

1.

Раскройте основные этапы биографии Чернышевского, опираясь на учебник и дополнительные источники. Подготовьте презентацию по данной теме.

Презентация

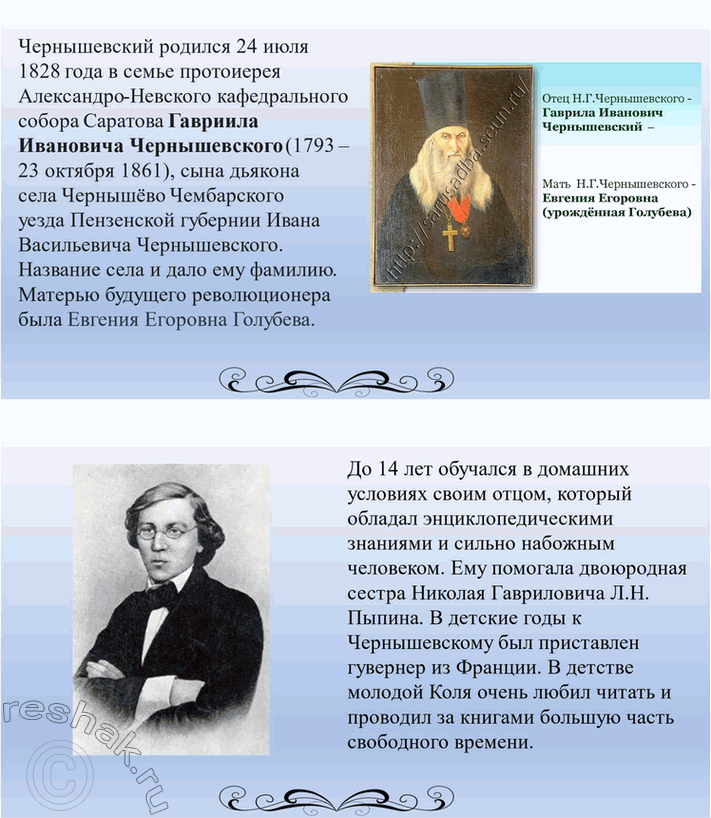

Основные этапы биографии Н.Г. Чернышевского

2. Докажите факт влияния романа «Что делать?» на русскую литературу, обратившись к знакомым вам произведениям, в которых есть отклики на роман Чернышевского или полемика с ним.

Факт влияния романа Н.Г. Чернышевского «Что делать?» на русскую литературу можно доказать на примере следующих произведений, в которых есть отклики или полемика с ним:

• Роман А.Ф. Писемского «Взбаламученное море» (1863). Одно из важнейших произведений «антинигилистической» литературы данного периода, направленное против социально-демократического движения. Задача романа – показать угрозу национальному укладу жизни России со стороны «нигилистов», «пародийно» изобразив их деятельность как «расшатывание устоев жизни страны».

• Романы Н.С. Лескова «Некуда» (1864), «На ножах» (1870 – 1871). После подавления польского восстания к важнейшим произведениям «антинигилистической» литературы этого периода также относят роман В. П. Клюшникова «Марево» (1864).

• Дилогия В. Авенариуса «Бродящие силы»: повести «Современная идиллия» (1865) и «Поветрие» (1867).

Кроме того, литературные отголоски событий, разворачивающихся в романе «Что делать?», встречаются во многих последующих за ним произведениях. Например, в черновиках к «Идиоту» князь Мышкин думает организовать женскую артель и коммуну, а Николай Левин в «Анне Карениной» обдумывает проект кооперативной мастерской.

Язык литературы. Стр. 134

По учебнику русского языка повторите определение дискуссии и правила её ведения. Подготовьтесь в группах и проведите дискуссию на тему: «Нужно ли современному школьнику изучать роман Н. Г. Чернышевского „Что делать?"?»

1.

План дискуссии на тему «Нужно ли современному школьнику изучать роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?»:

1. Интересна ли современному школьнику история революционного движения в России?

2. Может ли вызвать интерес тема освобождения женщин? Насколько свободны современные женщины по сравнению с Верой Павловной?

3. Насколько актуальной является тема отношений в паре? Считаете ли вы идеальными отношения Веры Павловны и Лопухова? Как вы относитесь к идее присутствия в паре третьего?

4. Имеет ли смысл представлять будущее в деталях? Как вы относитесь к идеалу совместной жизни и труда из Четвёртого сна Веры Павловны? Хотели бы вы жить в таком обществе?

5. Как вы оцениваете художественные достоинства романа? Какое место он занимает или должен занимать в истории русской литературы?

При ведении дискуссии важно придерживаться правил: помнить о цели – найти истину, решение или выход, рассматривать имеющиеся точки зрения с уважением, любое мнение должно опираться на аргументы, нужно проявлять дружелюбие и открытость к чужому мнению.

Темы сочинений. Стр. 134

1. Мораль «новых людей» и любовные отношения между ними в романе Н. Г. Чернышевского «Что делать?».

Сочинение

Мораль «новых людей» и любовные отношения между ними

в романе Н.Г. Чернышевского «Что делать?»

Роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?» стал манифестом новой морали, которую он считал основой будущего общества. Герои романа, такие как Вера Павловна, Лопухов, Кирсанов и Рахметов, воплощают идеалы, которые должны привести к созданию справедливого, равноправного и гармоничного мира. Главным элементом этой морали является отказ от эгоизма и стремление к общественному благу, что находит отражение как в личных, так и в социальных отношениях героев.

Мораль новых людей революционна в своей глубинной, внутренней сути, она полностью отрицает и разрушает официально признанную мораль, на устоях которой держится современное Чернышевскому общество – мораль жертвы и долга. Лопухов говорит, что «жертва – это сапоги всмятку». Все поступки, все дела человека только тогда по-настоящему жизнеспособны, когда они совершаются не по принуждению, а по внутреннему влечению, когда они согласуются с желаниями и убеждениями. Все, что в обществе совершается по принуждению, под давлением долга, в конечном счете, оказывается неполноценным и мертворожденным. Такова, например, дворянская реформа «сверху» – «жертва», принесенная высшим сословием народу.

Мораль новых людей высвобождает творческие возможности человеческой личности, радостно осознавшей истинные потребности натуры человека, основанные, по Чернышевскому, на «инстинкте общественной солидарности». В согласии с этим инстинктом Лопухову приятно заниматься наукой, а Вере Павловне приятно возиться с людьми, заводить швейные мастерские на разумных и справедливых социалистических началах.

По-новому решают новые люди и роковые для человечества любовные проблемы и проблемы семейных отношений. Чернышевский убежден, что основным источником интимных драм является неравенство между мужчиной и женщиной, зависимость женщины от мужчины. Эмансипация, надеется Чернышевский, существенно изменит сам характер любви. Исчезнет чрезмерная сосредоточенность женщины на любовных чувствах. Участие ее наравне с мужчиной в общественных делах снимет драматизм в любовных отношениях, а вместе с тем уничтожит чувство ревности как сугубо эгоистическое по своей природе.

Новые люди иначе, менее болезненно разрешают наиболее драматический в человеческих отношениях конфликт любовного треугольника. Пушкинское «как дай вам Бог любимой быть другим» становится для них не исключением, а повседневной нормой жизни. Лопухов, узнав о любви Веры Павловны к Кирсанову, добровольно уступает дорогу своему другу, сходя со сцены. Причем со стороны Лопухова это не жертва – а «самая выгодная выгода». В конечном счете, произведя «расчет выгод», он испытывает радостное чувство удовлетворения от поступка, который доставляет счастье не только Кирсанову, Вере Павловне, но и ему самому.

Конечно, со страниц романа веет духом утопии. Чернышевскому приходится разъяснять читателю, как «разумный эгоизм» Лопухова не пострадал от принятого им решения. Писатель явно переоценивает роль разума во всех поступках и действиях человека. От рассуждений Лопухова отдает рационализмом и рассудочностью, осуществляемый им самоанализ вызывает у читателя ощущение некоторой продуманности, неправдоподобности поведения человека в той ситуации, в какой Лопухов оказался. Наконец, нельзя не заметить, что Чернышевский облегчает решение тем, что у Лопухова и Веры Павловны еще нет настоящей семьи, нет ребенка. Много лет спустя в романе «Анна Каренина» Толстой даст опровержение Чернышевскому трагической судьбой главной героини, а в «Войне и мире» будет оспаривать чрезмерную увлеченность революционеров-демократов идеями женской эмансипации.

Но так или иначе, а в теории «разумного эгоизма» героев Чернышевского есть бесспорная привлекательность и очевидное рациональное зерно, особенно важное для русских людей, веками живших под сильным давлением самодержавной государственности, сдерживавшей инициативу и подчас гасившей творческие импульсы человеческой личности. Мораль героев Чернышевского в известном смысле не потеряла своей актуальности и в наши времена, когда усилия общества направлены на пробуждение человека от нравственной апатии и безынициативности, на преодоление мертвого формализма.

2. Приём иносказания в романе Чернышевского «Что делать?»

Сочинение

Приём иносказания в романе Н.Г. Чернышевского «Что делать?»

Иносказание в романе Н.Г. Чернышевского «Что делать?» является одним из ключевых приёмов, которые автор использует для передачи своих философских и социальных идей. Этот приём особенно ярко проявляется в знаменитых снах Веры Павловны, которые служат аллегорическим изображением утопического будущего общества. Через эти образы Чернышевский выражает свои мечты о равенстве, свободе и гармонии, делая роман не только литературным произведением, но и манифестом революционных идей.

В первом сне появляется образ подвала, из которого выходит Вера. Этот подвал – иносказание, аллегория несвободы, в которой она находилась в родительском доме, лишённая возможности развития.

Во втором сне аллегорией является образ поля и колосьев. Колосья – это люди, которые вырастают из «почвы» своей социальной среды. Среда иносказательно показана в образе грязи – «чистой» и «гнилой». «Гнилая грязь» – это образ дворянской среды, представители которой ведут праздный образ жизни. «Чистая грязь» – это мещане, которые благодаря труду дают «почву» для новых людей.

В третьем сне дан аллегорический образ оперы. Опера означает сильное любовное чувство, которое пока не осознаёт Вера Павловна.

Наиболее насыщен иносказаниями четвёртый сон. В нём даны не отдельные иносказательные образы, но целые детализированные картины. Это картины прошлых эпох и развёрнутая панорама счастливого будущего. Общий дом среди полей является аллегорией социализма.

Также в романе присутствуют и другие приёмы иносказания. Например, ирония присутствует в диалогах автора с «проницательным читателем». Похвалы автора «проницательному читателю» на самом деле означают, что автор не очень доверяет его способности понимать скрытый смысл текста, в отличие от читателя-друга.

Эзопов язык в романе используется для обозначения потайного сюжета, который скрывается за любовной интригой. Этот сюжет связан с подпольной работой революционеров. Подготовка к такой работе иносказательно показана в образе Рахметова.

Иносказание в романе «Что делать» служит не только литературным приёмом, но и способом донести до читателя идеи. Сны Веры Павловны – это не просто фантазии, а символические картины, которые призваны вдохновлять и побуждать к размышлениям. Они делают роман философским манифестом, взывающим споры и размышления о том, каким должно быть справедливое общество.

3. О чём бы я поспорил(а) с героями Чернышевского.

Сочинение

О чём бы я поспорил с героями Чернышевского

Великий русский писатель и мыслитель Николай Гаврилович Чернышевский создал в романе «Что делать?» ряд непростых, запоминающихся и глубоких героев. Их идеалы, ценности и взгляды на мир порой вызывают сомнения и вопросы, о которых я бы хотела поспорить с самими персонажами и, возможно, узнать заслуженные ответы.

Первым героем, с которым я бы вступил в дебаты, является Лопухов из романа «Что делать?». утверждал, что человек должен оберегать свою личность даже в близких отношениях. С одной стороны, это необходимо, чтобы не раствориться в чужой жизни и не превратить любовь в зависимость. Но, с другой стороны, любовь невозможна без выхода за рамки собственного «я», даже самого совершенного. Если хочется любить, нужно выбирать, оставаться неизменными или раскрыться навстречу другому. Я не могу не согласиться с тем, что в процессе взаимного приспособления личность теряет своё уникальное содержание. Человек становится богаче, когда вбирает в себя опыт любви к другому. Познание дорогого человека – это радостный опыт, когда начинаешь ценить самые маленькие его черты, может быть, даже не самые идеальные. Любить даже несовершенное, радоваться ценности другого и его взаимному чувству – это трудное, иногда даже болезненное дело, но такие отношения делают человека человечнее.

Еще одним героем, с которым я бы хотела поспорить, является Вера Павловна. Она выступает сторонницей самоотверженной службы обществу и героического подчинения своей воли общественным интересам. Она готова пренебречь своим личным счастьем и страстями ради служения людям. Несомненно, это величественный и благородный идеал, но я задумываюсь о цене, которую мы должны заплатить за такую задачу. Разве нельзя найти баланс между своими собственными желаниями и потребностями общества? Было бы интересно поспорить с Верой Павловной о том, насколько компромисс возможен и насколько важно сохранять свою индивидуальность в служении общему делу.

Наконец, Я бы поспорил с героями Чернышевского о том, насколько реалистично изображены «новые люди» в романе. Они представляют собой идеал, к которому, по мнению Чернышевского, должно стремиться всё общество. Однако эти герои кажутся слишком правильными, лишёнными внутренней борьбы и сомнений. Мне хочется задать вопрос: не теряет ли человек свою уникальность, если полностью подчирняется правилам и идеалам? Не превращается ли он в механическую фигуру, выполняющую предписанные функции?

В итоге, спор с героями Чернышевского помогает мне задуматься над их идеалами, их позициями и альтернативными точками зрения на жизнь. Он позволяет проанализировать различные моральные и философские аспекты искусства и литературы. Не важно, соглашаемся мы с героями или нет – важно, что эти споры дают нам возможность лучше понять себя и наши собственные убеждения в их контексте.

Темы рефератов. Стр. 134

1.

Антиэстетизм романа Чернышевского «Что делать?»: следствие эстетической глухоты автора или новаторский художественный приём?

Антиэстетизм романа Н. Г. Чернышевского «Что делать?» является одной из наиболее дискуссионных черт произведения, вызывающая споры среди критиков, читателей и литературоведов. С одной стороны, в романе отсутствуют живописные описания природы, яркая метафоричность и эмоциональная глубина характеров, что характерно для традиционной литературы XIXвека. С другой стороны, можно утверждать, что эти особенности произведения – не случайные недостатки, а осознанный художественный приём, направленный на усиление его идейного содержания.

Таким образом, антиэстетизм романа можно рассматривать и как следствие эстетической глухоты автора, и как новаторский художественный приём.

После публикации произведения его упрекали в схематизме и сухости, а художественный уровень оценивали как очень низкий. Сам Чернышевский не пытался опровергнуть эти упрёки и прямо признавал у себя отсутствие таланта. Он ставил перед собой задачу создать произведение, которое не только отражало б жизнь, но и активно воздействовало на читателя, пробуждая его к действию. Эстетика, по мнению писателя, не должна отвлекать от сути произведения – преобразования общества. Герои романа, такие как Рахметов, Лопухов и Вера Павловна, не являются психологически сложными персонажами, они больше похожи на «носителей идей». Например, Рахметов – это идеальный образ революционера-аскета, который полностью посвящает себя делу борьбы за общественное благо. Его поступки и мысли продиктованы не эмоциями, а строгими моральными принципами.

Антиэстетизм романа особенно проявляется в описании трудовых процессов и социальных преобразований. Чернышевский не приукрашивает реальность. Его швейная мастерская, созданная Верой Павловной, лишена художественного блеска, но символизирует важный социальный шаг – справедливую и радостную организацию труда. Это упрощение художественной формы подчёркивает утилитарность романа, направленность его на конкретное действие.

Антиэстетизм романа не был воспринят однозначно. Литераторы и критики, такие как И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский и Л.Н. Толстой, оценили роман весьма критически. Тургенев назвал его «эстетическим недоразумением». Достоевский в «Бесах» прямо полемизировал с чернышевской утопией, показывая, что излишняя рациональность и утилитаризм могут привести к дегуманизации. Эти споры подчёркивают новаторство Чернышевского, который предлагал совершенно новую роль для литературы – быть инструментом общественного преобразования.

Критика советской эпохи доказывала, что недостатки стиля и в целом низкий художественный уровень романа были частью замысла автора. Метод Чернышевского состоял в разрушении устоявшихся форм романа с целью создания нового типа, соответствующего новому мировоззрению. Роман наполнен неожиданными поворотами событий, которых читатель не мог предполагать. Все ситуации разрешаются по-новому, акцентируется необычный характер отношений героев друг к другу.

Таким образом, антиэстетизм романа «Что делать?» представляет собой осознанный выбор автора, направленный на реализацию его социальной миссии. Чернышевский создавал произведение, которое должно было вдохновлять на борьбу за справедливость, а не только удовлетворять эстетические потребности читателя. В этом контексте антиэстетизм становится мощным художественным приёмом, подчинённой главной цели романа – преобразованию общества.

2.

Влияние романа «Что делать?» на общественную жизнь России второй половины XIX века

В настоящее время трудно представить себе, какое огромное влияние имел этот роман на своих современников. Его обсуждали не только в собраниях, специально для этого устраиваемых, но редкая вечеринка обходилась без споров и толков о тех или других вопросах, в нем затронутых.

Громадное влияние романа Чернышевского объясняется тем, что автор его, самый популярный и уважаемый писатель того времени, явился в нем истолкователем стремлений и надежд, овладевших умами и сердцами «новых людей», и отнесся к ним с глубочайшею симпатиею и сочувствием. В этом романе сосредоточены не только основные идеи современников, но затронуты наиболее важные вопросы, стоявшие тогда на очереди. Не менее ценно было и то, что автор романа укреплял в юных сердцах пламенную надежду на счастье: каждая строка красноречиво говорила о том, что оно возможно на земле, что оно достижимо даже для обыкновенных смертных, если только они отнесутся к нему не пассивно, а всеми силами ума и сердца будут работать для его завоевания, памятуя о том, что оно должно идти рука об руку со счастьем ближнего. В семейной жизни автор романа стоит за свободу любви, за идеально честные, откровенные, деликатно-чистые отношения между супругами. Вот эти-то идеи, высказываемые и подтверждаемые примерами действующих лиц, были особенно симпатичны молодежи. В снах Веры Павловны, центральной фигуры романа, автор проповедует социалистические идеалы, относительно которых тогда еще мало кто у нас был осведомлен; большая часть остальных идей была известна русскому обществу уже раньше появления в свет этого романа, но он дал возможность распространить их в несравненно большем кругу, заставил думать о них и, таким образом, расширил духовный горизонт читателей, осветил и укрепил их миросозерцание – одним словом, дал сильный толчок к умственной и нравственной эволюции русского общества. Многие сцены в нем, весьма живо и талантливо написанные, воспроизводят действительную жизнь того времени, и все литературные погрешности романа сильно сглаживаются тем, что автор сумел уловить в нем биение пульса людей шестидесятых годов с их повышенною температурою и дать наглядное представление о лихорадочном трепете жизни того времени. Идеи романа согревали юные сердца горячими демократическими чувствами, внушали пламенную любовь к ближнему, служили страстным призывом к возрождению и обновлению, пробуждали горячее стремление к общественной деятельности.

В основе деятельности людей шестидесятых годов лежало бескорыстное служение народу и вера в могущественное значение естествознания. Чернышевский не мог не подчеркнуть этих характерных черт своего времени: Лопухов и Кирсанов, действующие лица его романа, усердно занимаются естественными науками. Как оба они, так и Вера Павловна отличаются энергиею, необыкновенною работоспособностью и проникнуты стремлением облегчить жизнь трудящихся людей, создать для них отдых и развлечения более высшего порядка, чем те, которыми они пользовались, сделать их менее поддающимися эксплуатации.

Действующие лица романа, как и их современники, проникнуты непоколебимою, трогательною, наивною верою в то, что труд, приобретение знаний и забота о ближних произведут скоро, очень скоро полный переворот в нашей жизни.

Популярности романа много содействовало и то, что он представлял сплошной, победный, торжествующий гимн труду и трудящимся, труду, который еще недавно был уделом только раба. Автор романа придает громадное значение трудящемуся человеку, кто бы он ни был, пробуждает высокое уважение к нему...

«Мы бедны, – говорится в песенке, которую напевает Вера Павловна‚ – но мы – рабочие люди, у нас здоровые руки. Мы темны, но мы не глупы и хотим света. Будем учиться, – знание освободит нас; будем трудиться, – труд обогатит нас... Труд без знания бесплоден, наше счастье невозможно без счастья других».

Вера в плодотворность труда, хвала здоровым наслаждениям – лейтмотив романа. Читатели то и дело наталкиваются в нем на мысль, что злоба и горе не вечны, что навстречу трудящимся, угнетенным и оскорбленным быстро идет новая, светлая, чистая и радостная жизнь.

Символом веры людей того времени было расширение прав всех граждан без различия их социального положения, сближение с народом‚ распространение просвещения среди него, уничтожение гнета и предрассудков, смелое обличение неправды, эмансипация личности, презрение к старому укладу жизни‚ выражавшемуся в аристократизме, светскости, барстве, деспотизме и произволе во всех сферах жизни. Эти взгляды и стремления людей шестидесятых годов ярко отразились и в романе «Что делать?».

Трудно представить себе, с каким волнением читала его тогда интеллигенция, какую веру пробуждал он в пользу знания и науки, какую надежду подавал он тем, кто шел на завоевание счастья для себя и ближнего, как настойчиво звал он к общественной борьбе, какую блестящую победу сулил он каждому, кто отдавался ей!..

Нравилось молодежи и то, что даже её стремление к шумному веселью, эту черту тогдашних нравов‚ Чернышевский сердечно поощрял в своем романе, указывая, что после труда такой отдых крайне необходим для обновления моральных и физических сил.

«Если ты семидесятилетний старик, но попался сюда, изволь дурачиться вместе с другими; ведь здесь никто ни на кого не смотрит, у каждого одна мысль: побольше шуму, побольше движения, то есть побольше веселья каждому и всем».

Успеху романа сильно содействовала и его демократическая основа: стремление людей шестидесятых годов к опрощению во всем укладе домашней жизни, в нравах и обычаях семейных и общественных на каждом шагу сказывается в нем: «заботы об излишнем, мысли о ненужном непригодны...» или: «где праздность, там гнусность; где роскошь, там гнусность». Действующие лица романа – по происхождению разночинцы и всему обязаны собственным силам. Это опять-таки соответствовало взглядам того времени. Они выражались тогда порою очень наивно: тот, кто принадлежал к привилегированному классу, старался скрывать это, а вышедший из народа при первой возможности выставлял на вид свое происхождение. С какою гордостью рассказывал в то время молодой человек о том, что его отец до сих пор пашет землю, а мать в три погибели гнется над жнитвом!

Популярности романа помогало и то, что автор писал его в каземате Петропавловской крепости. Вдумываясь с благоговением в каждое слово высокочтимого автора, наши сердца обливались кровью при мысли, что лучший и умнейший из людей нашего времени, считавшийся истинным вождем молодого поколения, томится в тюрьме.

Роман «Что делать?» ярко отразил своеобразную мораль и психологию людей шестидесятых годов, его действующие лица в своих взглядах и поступках придерживаются принципа рационального эгоизма, под чем подразумевалась тогда честно понятая выгода. Иллюстрации и объяснения этого принципа разбросаны по всему произведению. Они таковы: человек не обманывает, не ворует, не совершает других подлостей прежде всего потому, что это противно его натуре и вредно его ближним. Нанося вред ближнему, – вредишь и себе, так как интересы обеих сторон тесно связаны. Таким образом, человек не совершает дурных поступков прежде всего из эгоистической честности, – следовательно, из личного расчета. Самые великодушные, благородные, самые возвышенные поступки действующие лица «Что делать?» объясняют собственною выгодою, собственным расчетом. «Приносить жертвы... – говорит одно из действующих лиц романа, – их не бывает, никто не приносит; это – фальшивое понятие: жертва – сапоги всмятку. Как приятнее, так и поступаешь...»

Таким образом, действующие лица романа являются «эгоистами», но понимай под этим – альтруистами высшей пробы. Стремление всякими натяжками логически выводить все самые возвышенные побуждения из «личной выгоды», так широко истолкованной, имело, между прочим, одно очень важное моральное последствие: представить самое возвышенное, самое благородное поведение не каким-то заслуживающим изумления и похвал геройством, а чем-то естественным, простым, само собою подразумевающимся, видеть в нем не какую-то особенную заслугу, а необходимый результат неотъемлемых качеств ума и сердца каждого вполне порядочного человека. Но, конечно, формулировка такой благороднейшей теории была крайне искусственной, совершенно парадоксальной и вносила немалую путаницу в понятие об эгоизме и альтруизме. Однако этою своеобразною моралью «честного эгоизма», или, точнее сказать, альтруизма, очень многие были тогда сильно проникнуты, и Писарев так выразил это настроение: «Люди мыслящие, просвещенные, чуждые предрассудков, руководясь единственно велением своего эгоизма, непременно придут к общему благу». Выражения вроде «правильно понятая выгода», «разумный эгоизм», то и дело срывались с уст людей того времени.

Молодой человек Б. дарит наследственную землю крестьянам, а сам продолжает жить как настоящий пролетарий. Когда он приехал в деревню, чтобы покончить с формальностями по передаче своего имущества крестьянам, его посетил интеллигентный человек, случайно попавший в те же края, и выразил ему свое удивление и восторг по поводу его великодушнейшего дара крестьянам. Б. изумили эти восторги, и он совершенно искренно уверял, что сделал это исключительно из эгоизма:

– Когда я в прошлом году приезжал сюда, я встретил такую ужасающую нищету крестьян, таких заморенных детей, что они просто не давали мне спать по ночам. Но тогда не я владел этим имением... Теперь же, когда я развязался со своею землею и наши бывшие крестьяне получат сравнительно с другими более значительный надел, меня оставили в покое картины ужасной нищеты в моей родной деревне.

Эмансипация личности была лозунгом, краеугольным камнем учения эпохи шестидесятых годов, и автор «Что делать?» не мог не отвести в своем романе видного места этому вопросу. Борьба за освобождение личности более всего развивается в романе на почве семейных отношений: цензурные условия были тогда таковы, что автору, вероятно, волей-неволей пришлось ограничиться лишь семейною сферой, и он значительное место отводит женщине, как существу, наиболее угнетаемому родительскою и супружескою властью. Он, между прочим, указывает и на то, что у нас мало уважается неприкосновенность внутренней жизни. Каждый член семьи, особенно старшие, без церемонии суют лапы в интимную жизнь ближнего. Между тем каждый должен «заботиться о том, чтобы в его внутренней жизни был уголок, куда никто не залезал бы». Вывод из сказанного по этому поводу таков, что женщина должна разорвать все путы, тормозящие её жизнь, сделаться вполне самостоятельною в делах сердца и, не ограничиваясь этим, сбросить моральный гнет предрассудков, зажить общественною жизнью. Она должна трудиться так же, как и мужчина, как и он иметь свой собственный заработок и быть полезною обществу, одним словом, обязана отвоевать себе такое самостоятельное положение, «чтобы она никогда не пожалела о том, что она женщина».

Пропаганда необходимости для женщины самостоятельного заработка началась уже раньше выхода в свет романа «Что делать?» и вызвана была прежде всего освобождением крестьян. Более или менее зажиточные помещики могли и после крестьянской реформы безбедно существовать в своих поместьях, но мелкопоместным дворянам, особенно же их детям, приходилось возлагать все надежды исключительно на собственные силы. Кроме них, в помещичьей среде оказался целый разряд лиц, выброшенных на улицу тотчас после уничтожения крепостной зависимости: это были родственники, а еще чаще, родственницы – крестницы, воспитанницы, сироты обнищавших дворян, принятые в помещичьи дома более зажиточными их собратьями. Эти лица, жившие, как тогда выражались, «из милости у своих благодетелей», обыкновенно назывались «приживальщиками» и «приживалками», хотя редко кто из них проживал без дела, даже, напротив, на них-то обыкновенно и лежали самые тяжелые и ответственные обязанности по дому и хозяйству. Скоро после объявления крестьянской воли многие помещики были напуганы слухами, всё время циркулировавшими не только среди крестьян, но и среди них, о том, что настоящее освобождение крестьян еще впереди, что в будущем оно грозит помещикам полным разорением, и это заставляло очень многих из них объявить проживающим у них лицам, что они не будут больше держать их на своем иждивении. Таким образом, эмансипация женщин и тесно связанный с этим вопрос о их самостоятельном заработке был прежде всего вызван экономическими условиями этой эпохи, а также и её демократическими идеями, но сильный толчок к распространению этих идей был дан, конечно, и романом «Что делать?». С его выходом в свет женщины несравненно энергичнее начали стремиться к самостоятельному заработку, к высшему образованию и вести борьбу за свое освобождение, за уравнение своих прав с мужчинами, но лишь в отношении семейном, в праве на образование и заработок; о политической же равноправности тогда не могло быть и речи.

Среди женщин началась бешеная погоня за заработком: искали уроков, поступали на службу на телеграф, наборщицами типографий, в переплетные мастерские, делались продавщицами в книжных и других магазинах, переводчицами, чтицами, акушерками, фельдшерицами, переписчицами, стенографистками.

Отношение общества к трудящимся женщинам тоже быстро менялось. Прежде‚ когда женщина оказывалась в безвыходном материальном положении, ей приходилось поступать в чужой дом в качестве гувернантки, классной дамы, бонны или компаньонки, – на таких смотрели свысока, как на парий и жалких созданий, и сами они, сознавая, что на них лежит клеймо отверженности, сторонились не только своих хозяев, но и крепостных, которые, будучи по духу и положению рабами, презрительно относились к ним. Не то было в шестидесятые годы, когда все обязаны были трудиться; сфера женского труда расширилась, и труд с этого времени не унижал, а возвышал человека. С трудящимися женщинами теперь искали знакомства, – ведь они на деле доказывали, что понимают современные требования. Что же касается тех из них, которые продолжали вести пустую светскую жизнь, на таких стали смотреть с презрением. Взгляд на характер заработка, сообразно с новыми веяниями, тоже сильно изменился: во времена крепостного права женщина, вынужденная искать работы, стремилась попасть гувернанткою в дом познатнее и побогаче; хотя в нем она сильнее чувствовала капризы хозяев, как людей, более избалованных судьбою, тем не менее комфорт, красивая обстановка, возможность получше принарядиться так ценились, что почти каждая бедная девушка стремилась попасть к богачам. В эпоху же господства демократических идей этого не искали, а прежде всего старались избегать малейшей тени зависимости, а потому места гувернанток и компаньонок брали только в крайней нужде.

Роман «Что делать?» породил множество подражаний и попыток устроить свою жизнь, избрать деятельность точь-в-точь такую, какою она является у действующих лиц названного произведения. Уже само по себе рабское подражание кому бы то ни было в общественной деятельности, семейной жизни, в поступках или словах говорит о людях весьма юных, мало думающих, незнакомых с жизнью, не научившихся еще углубляться в ту или другую идею, проникаться её духом и сущностью, а не формою. И действительно, многие в то время, получив жалкое образование, не могли разобраться в слишком большом грузе идей, сразу пущенных в оборот. Особенно нелепым выходило подражание лицам, выведенным в романе, преследующем свои особые цели и задачи. А если вспомнить, что некоторые имеют склонность еще утрировать всё, чему подражают, то можно себе представить, какими уродливыми выходили эти заимствования, примененные к живой практической действительности! Сталкиваясь с курьезами в жизни молодого поколения, многие обвиняли в этом роман «Что делать?»‚ который был тут ни при чем; обвиняли и всё движение этой эпохи, совершавшей великое дело обновления русского общества. Правда, иное неразумное и непродуманное применение новых идей и рабское подражание действующим лицам романа «Что делать?» приносили иногда немалый вред, но в то же время они вызывали и всестороннее обсуждение: постепенно острые углы сглаживались‚ а новые принципы мало-помалу всасывались в кровь и плоть русского человека.

«Если Вера Павловна‚ – рассуждали не по разуму ретивые поклонницы романа‚ – смотрит, как на унижение, когда мужчина целует руку у женщины, то еще более унизительно для детей целовать руку у родителей, называть их «папа» и «мама»‚ – всё это напоминает помещичий деспотизм, когда даже ласки предписывались детям». И вот целование руки выведено из употребления, мать и отца дети должны называть по именам. Случалось, что мать, отучившая детей от ласк, как от излишней слезливости и сентиментальности, приучившая называть себя Сашею или Машею, вдруг делалась свидетельницею того, как дети её «отсталой от современной жизни» знакомой, которую она осуждала за консерватизм, с глазками, блестевшими радостью и восторгом, бросались к ней с криком: «мама»‚ «мамочка», «мамуля»!.. и покрывали горячими поцелуями её шею, глаза, руки, лицо... Женщина с могучим инстинктом материнства не могла равнодушно пройти мимо такой сцены. Вообще, скоро многим матерям пришлось сознаться, что они не в состоянии подавить желание слышать заманчивое для слуха женщины слово «мама», и громадное большинство очень скоро уничтожило этот, только что введенный, обычай.

Требование, предъявляемое женщине, – иметь свой самостоятельный заработок, – многими понималось в начале крайне односторонне. Я не буду говорить о тех, тяжелое материальное положение которых вынуждало и мужа, и жену брать занятия вне дома. Но даже там, где муж или отец зарабатывали достаточно для скромного существования, всё же требовалось, чтобы женщина вносила в общий семейный бюджет и свой собственный заработок. В первое время на практике это осуществлялось нередко весьма нелепо, иной раз даже не без вреда для членов семьи.

Для примера возьму обычную интеллигентную семью: муж – учитель, профессор, писатель или служащий в каком-нибудь частном учреждении; он с утра до пяти-шести часов находится вне дома или у себя за рабочим столом напряженно работает. Жена на уроке, – её тоже нет до обеда. Бросить детей на руки кухарки при большой семье, едва справляющейся с собственными обязанностями, немыслимо. Чтобы заменить себя (няни в то время были поголовно безграмотные), мать семейства вынуждена была на время своего отсутствия нанимать приходящую грамотную девушку, вознаграждение которой нередко назначалось немногим меньше того, что она сама получала. Но родная мать могла лучше приноровиться к детям, более изучила индивидуальность каждого из них, умела говорить с ними на более понятном для них языке, наконец, оставаясь дома, имела возможность присмотреть за хозяйством. Если же ей приходилось возвращаться домой только к обеду утомленною от работы и ходьбы, она уже не в состоянии была заниматься ни с маленькими детьми, которые по вечерам обыкновенно переходили на её руки, не могла следить и за своими старшими детьми, обучавшимися в школе. В отсутствие матери отцу, если работа привязывала его к письменному столу, то и дело приходилось отрываться, чтобы улаживать детские ссоры и недоразумения с учительницею. Одним словом, домашний порядок и хозяйство сильно страдали от отсутствия хозяйки дома. Все отцы семейств в то время страшно возмущались вновь заведенным порядком. Жены нередко и сами сознавались близким, что требование во что бы то ни стало самостоятельного заработка от матери семейства очень часто оказывалось нелепым: в большинстве случаев он был совершенно ничтожен и, кроме сумбура, ничего не вносил в семью. Но даже мать, приходившая к такому сознанию, далеко не всегда тотчас бросала свой «самостоятельный заработок». Боязнь, что кто-нибудь назовет её «законной содержанкой», «наседкой», – эпитеты‚ которые в таких случаях были в большом ходу, – мешали поступить так, как подсказывали ей опыт и собственное сознание. Но когда трусость, рабство и другие черты характера, унаследованные еще от очень недавних времен, стали ослабевать, женщина начала более разумно относиться к заработку.

Роман «Что делать?» вызвал особенно много попыток устраивать швейные мастерские на новых началах. Например, несколько девушек и женщин однажды собрались, чтобы потолковать об организации нового предприятия. Отдельного издания романа «Что делать?» тогда не существовало. Покупали номера «Современника», в которых он был напечатан, и отдавали переплетать отдельною книгою. Самою страстною мечтою было приобретение этой книги. Некоторые продавали всё наиболее ценное из своего имущества, чтобы только купить этот роман, стоивший тогда 25 рублей и дороже.

Усевшись за стол, собравшиеся раскрывали роман в том месте, где было описание швейной мастерской, и начинали подробно обсуждать, как её устроить. Собирали деньги на новое предприятие. Хлопотали по организации дел новой мастерской, нанимали портних и получали заказы от своих знакомых. Но не всегда получалось устроить так, чтобы получать окупать расхода, оплачивать труд работниц и получать прибыль.

На основании подобных неудачных попыток проведения в жизнь идей шестидесятых годов многие утверждают, что идейное наследство этой эпохи оказалось крайне скудным, что русское общество унаследовало от неё лишь стремление к эмансипации женщин, что только это одно и сделалось его прочным достоянием, а что все остальные идеалы имели чисто временное значение и умерли вместе с этою эпохою.

Факты убедительно доказывают совершенно противное.

В нашем прошлом резко обозначились две эпохи: первую представляет дореформенная Россия со всеми ужасами крепостного права и крепостнических воззрений, которые своим ядом заражали и отравляли все стороны быта, все сферы деятельности, характер русского человека, его привычки и понятия даже в том случае, если он не имел никакого отношения к крепостным, – так было велико тлетворное влияние права владения людьми. Второй период – Россия, пробужденная к жизни уничтожением крепостничества и другими реформами, а также распространением новых идей, когда началось общее обновление нашего общества и постепенное изменение его быта и миросозерцания.

Шестидесятые годы окрестили «эпохою нигилизма» вследствие отрицания в это время старой морали, авторитетов, поэзии и искусства. Отрицание поэзии и искусства было, несомненно, ошибочно и вредно, но такое направление длилось недолго; притом, даже в острый период этого течения мысли, среди наиболее радикальной части общества было немало людей, продолжавших с благоговением относиться к художественным произведениям во всех областях творчества.

Людей шестидесятых годов называли нигилистами, но эта кличка совершенно неудачна, так как она неправильно определяет характер их деятельности, воззрений и стремлений. Молодая интеллигенция была проникнута скорее пламенною верою, чем огульным отрицанием. Нигилисты верили во всесильное значение естественных наук, в великую силу просвещения и в возможность быстрого его распространения среди невежественных масс, верили в могущественное значение обличения, в возможность улучшения материального положения народа, коренного преобразования всего общественного строя и водворения равенства, свободы, справедливости и счастья на земле, не сомневались они в том, что совершенно исчезнут гнет, произвол и продажность, наконец, горячо верили, что все эти блага возможно осуществить в очень близком будущем, и эта вера у многих из них доходила до детской наивности.

Люди шестидесятых годов, конечно, не водворили счастья на земле, не добились они ни равенства, ни свободы, о чем так страстно мечтали, но идеи, которые они разрабатывали и пропагандировали в литературе, с кафедры и в частных беседах, нарушали общественный застой, шевелили мысль, расширяли умственный горизонт русского общества, делали его более восприимчивым к участи обездоленных и трудящихся классов, а мысль о необходимости всеобщего обучения сделалась с тех пор аксиомой. Мало того, только эпоха шестидесятых годов внесла в сознание русских людей идеалы общественного характера – бескорыстное служение родине и своему народу, что, кроме редких исключений, было весьма мало доступно предшествующему поколению.

Наиболее характерные из общественных идеалов того времени – идеалы демократические, выражавшиеся стремлением сблизиться с народом для улучшения всех сторон его жизни, – получили право гражданства лишь с эпохи шестидесятых годов. Борьба за равенство всех перед законом, за уничтожение сословных привилегий и предрассудков, особенно усилившаяся в эпоху обновления, продолжается и до настоящего времени. Можно смело сказать, что с тех пор сильно пошатнулись сословные перегородки, ослабела рознь между людьми, и в настоящее время, сравнительно с прошлым, чувствуется больше уважения к человеческому достоинству: низшие и средние классы общества меньше страдают теперь приниженностью перед сильными мира и буржуазным чванством, а высшее общество несравненно меньше кичится знатностью своего происхождения, чинами, орденами и другими внешними преимуществами.

Люди шестидесятых годов до тех пор доказывали всю безнравственность и лживость обывательской морали, в основе которой лежали карьера, нажива и пролазничество, пока эти пороки не сделались очевидными для большинства и не получили правильной оценки. Под влиянием горячей проповеди гуманных идей постепенно ослабевали грубость нравов и некультурность. Отношения к подчиненным, к детям и слабым сделались с тех пор заметно более мягкими и человечными. Что наиболее развращало целые поколения в дореформенной России, это тогдашний взгляд на труд как на настоящий позор. Только бурная волна демократических идеалов освободительного периода подняла труд и трудящихся на небывалую до тех пор нравственную высоту.

Одним словом, идеи шестидесятых годов совершенно обновили общество. Правда, далеко не все они были новы, но люди того времени распространили их, сравнительно с прежним, в огромном кругу русского общества, и каждое последующее поколение развивало их далее с точки зрения новых понятий, требований и новых условий жизни. Дореформенный уклад жизни с его сонным прозябанием, с его рабским миросозерцанием, с его преклонением перед правом сильного сделался невозможным.

Роман «Что делать?» стал не только литературным явлением, но и важным общественным феноменом. Его влияние на революционное движение, развитие феминизма и массовое сознание России второй половины XIX века невозможно переоценить. Роман Чернышевского остаётся важной частью русской культурной традиции, поднимая вопросы, которые продолжают оставаться актуальными и в наше время.

Похожие решебники

Популярные решебники 10 класс Все решебники

*размещая тексты в комментариях ниже, вы автоматически соглашаетесь с пользовательским соглашением