Ответы на вопросы на стр.171 Часть 1 ГДЗ Коровин 11 класс (Литература)

Рассмотрим вариант решения задания из учебника Коровин, Вершинина, Гальцова 11 класс, Просвещение:

Основные теоретические понятия

Символизм, символ, аллегория, двоемирие, миф, мифологическое сознание, декадентство, символизм и романтизм, символизм и музыка, синтез искусств, суггестивная лирика, софиология (Вл. Соловьёв), жизнетворчество (теургия), французский символизм, литературные течения (школы), старшие символисты, младшие символисты (младосимволисты), религиозно-философское течение, художественно-эстетическое течение, «аргонавты», религиозная философия, религиозно-философские собрания, тонический стих, верлибр, мемуары, роман, архаизм.

1.

Символизм — это литературное и художественное направление, возникшее во Франции в конце XIX века и распространившееся по Европе и России. Основной идеей символизма было стремление к передаче духовных истин, скрытых за видимым миром. Символисты верили, что за каждым явлением скрывается более глубокий, мистический смысл, который можно постичь через символы. Они отвергали прямую реалистичность, предпочитая намеки, метафоры и многозначность. В России символизм стал основным литературным движением Серебряного века. Его представители, такие как Валерий Брюсов, Александр Блок и Андрей Белый, стремились преодолеть земное и раскрыть связь человека с божественным. Символизм оказал огромное влияние на развитие литературы, музыки, живописи и философии.

2.

Символ — это художественный образ, обладающий многозначностью. Он одновременно передает видимую сторону явления и его глубокий, часто мистический смысл. Например, у символистов солнце может быть одновременно светилом, источником тепла и символом божественного просветления. Символы в искусстве часто выходят за рамки буквального значения, создавая пространство для интерпретации. Символисты стремились к тому, чтобы каждый элемент текста вызывал у читателя эмоциональные и духовные отклики. Например, у Александра Блока "снежная маска" символизировала холодность и отчуждение в мире, тогда как "огонь" часто связывался с жизненной энергией и любовью.

3.

Аллегория — это художественный прием, в котором персонажи, образы или события имеют скрытое значение, иллюстрирующее абстрактные идеи. В отличие от символа, аллегория обычно обладает более однозначным толкованием. Например, в литературе аллегорический образ лисы может символизировать хитрость, а волк — жестокость. Аллегория была широко использована в символизме как способ донести сложные философские концепции. У Валерия Брюсова, например, "улица — как буря" может восприниматься как аллегория неуправляемого потока жизни.

4.

Двоемирие — это центральная концепция русских символистов, отражающая их философское и эстетическое представление о мире. Суть двоемирия заключается в делении реальности на два уровня: материальный (чувственный, видимый) и духовный (идеальный, трансцендентный). Для символистов материальный мир воспринимается как тень, отражение более высокого духовного начала.

Эта идея имеет глубокие корни в платонической философии, где земной мир считается несовершенной копией мира идей. В творчестве русских символистов двоемирие часто выражается через противопоставление быта и мечты, обыденного и возвышенного. Например, у Александра Блока земной мир изображается как хаос и сумрак, а духовный мир — как источник света, гармонии и истины.

У Андрея Белого в романе «Петербург» двоемирие выражается в столкновении реальности с метафизическим хаосом, где город становится одновременно бытовым пространством и символом духовного кризиса. Эта концепция позволяет символистам показать, что истинная жизнь находится за пределами видимого, в сфере вечного и божественного.

5.

Миф в символизме играет центральную роль, так как символисты рассматривали его как способ восприятия мира, основанный на архетипах и вечных сюжетах. Мифы древности для них становились универсальным языком, через который можно было выразить неизменные законы бытия и человеческой души.

Символисты стремились возродить мифологическое мышление, где каждое явление или событие воспринималось как часть космического порядка. Например, в стихотворении "Скифы" Александра Блока мифологический образ кочевников становится символом стихийной, разрушительной силы, противопоставленной западной цивилизации.

Также миф служил основой для создания сложных символических систем. Например, у Андрея Белого миф Диониса превращается в аллегорию духовного пробуждения. Символисты не просто использовали мифы как источник вдохновения, но и переосмысляли их, вводя в современный культурный контекст.

6.

Миф в символизме играет центральную роль, так как символисты рассматривали его как способ восприятия мира, основанный на архетипах и вечных сюжетах. Мифы древности для них становились универсальным языком, через который можно было выразить неизменные законы бытия и человеческой души.

Символисты стремились возродить мифологическое мышление, где каждое явление или событие воспринималось как часть космического порядка. Например, в стихотворении "Скифы" Александра Блока мифологический образ кочевников становится символом стихийной, разрушительной силы, противопоставленной западной цивилизации.

Также миф служил основой для создания сложных символических систем. Например, у Андрея Белого миф Диониса превращается в аллегорию духовного пробуждения. Символисты не просто использовали мифы как источник вдохновения, но и переосмысляли их, вводя в современный культурный контекст.

7.

Мифологическое сознание — это форма восприятия реальности, основанная на символическом и синкретическом мышлении. Оно характерно для древних обществ, где природа, человек и божественное были единым целым. Символисты пытались вернуть это сознание, считая его утраченной гармонией между человеком и миром.

Например, в поэзии Валерия Брюсова образ всадника на бледном коне отсылает к Апокалипсису, но одновременно соединяет современный урбанистический мир с древними мифологическими представлениями о смерти и возрождении. Для символистов мифологическое сознание было способом преодолеть ограниченность рационального мышления и приблизиться к вечным истинам.

8.

Символизм и романтизм имеют много общего: интерес к внутреннему миру, противопоставление мечты и реальности, стремление к идеалу. Однако символизм развивает идеи романтизма, добавляя к ним более сложные философские концепции.

Романтики открыто выражали свои эмоции, тогда как символисты предпочитали намеки и аллегории. Например, в поэзии Михаила Лермонтова романтический бунт героя против судьбы перерастает у символистов в философское осмысление свободы. У Александра Блока образы рыцарей и дамы (вдохновленные романтизмом) служат символом вечного поиска недостижимого идеала.

9.

Музыка для символистов была не только искусством, но и философией. Они считали, что музыка лучше всего выражает неизреченное, передавая интуитивные ощущения и эмоции. Поэтому символисты стремились придать своим стихам музыкальную структуру.

Александр Блок называл свои стихотворения «симфониями». Например, в стихотворении «Незнакомка» звуковые повторы, ритм и интонация создают музыкальную атмосферу загадочности. Музыка становится способом передать не только содержание, но и настроение.

10.

Суггестивная лирика — это поэзия, построенная на намеках, ассоциациях и символах. Ее цель — не передать конкретную мысль, а вызвать у читателя определенные чувства и образы.

В стихах символистов суггестивность проявляется через многозначные образы. Например, у Валерия Брюсова в стихотворении «Конь блед» звуки, цвета и движения создают атмосферу хаоса и страха, оставляя простор для интерпретации.

11.

Софиология — философское учение, разработанное Владимиром Соловьевым, где ключевым понятием выступает София, то есть Премудрость Божия. Для Соловьева София — это женская ипостась божественного начала, связующая мир Бога и материальный мир. Она воспринимается как принцип, соединяющий истину, добро и красоту, и играет роль в восстановлении гармонии во вселенной.

В своих трудах, таких как «Чтения о Богочеловечестве» и «Смысл любви», Соловьев трактует Софию как идеал, который проявляется в человеческой культуре, искусстве и любви. Для символистов, особенно младосимволистов, софиология стала философской основой их представлений о мироздании. София воспринималась как образ совершенства, способный вдохновлять художников и поэтов.

Например, у Андрея Белого в романе «Петербург» идея Софии проявляется в стремлении героя к очищению и преображению через духовные озарения. Для Александра Блока София становится образом Прекрасной Дамы, символизирующей высшую истину, к которой герой обращается в своих стихах. Таким образом, софиология оказала огромное влияние на символизм, сформировав его стремление к идеалу через мистическое осмысление красоты.

12.

Жизнетворчество (иногда называемое теургией) — это ключевое понятие символизма, подразумевающее неразрывную связь между жизнью и творчеством. Символисты воспринимали свою жизнь как продолжение и воплощение художественного процесса. Поэт или художник не просто создавал произведения искусства, но и сам стремился жить так, чтобы каждый его поступок соответствовал эстетическим или духовным принципам.

Термин «теургия» происходит от греческого слова theourgia, что означает «божественное действие». В символистской интерпретации он приобрел значение «творения нового мира» через мистическое, философское и художественное переживание. Андрей Белый и Василий Иванов, одни из ключевых представителей младосимволистов, активно развивали эту идею. Белый считал, что каждое произведение искусства должно быть актом теургии — духовного преобразования мира.

Примером жизнетворчества можно считать вечерние собрания в доме Вячеслава Иванова, известные как «Башня». Эти встречи были одновременно литературными, философскими и мистическими ритуалами, где искусство воспринималось как путь к божественному. Участники таких мероприятий не только обсуждали философские идеи, но и стремились проживать свою жизнь в соответствии с высшими идеалами красоты и гармонии.

13.

Французский символизм — литературное и художественное направление, возникшее во Франции в конце XIX века. Оно оказало огромное влияние на развитие русской литературы, став основой для формирования символистского движения в России.

Основателями французского символизма считаются Шарль Бодлер, Поль Верлен, Стефан Малларме и Артюр Рембо. Их творчество отличает стремление к передаче скрытых смыслов через символы, музыкальность стиха и особое внимание к интуитивному восприятию мира. Например, у Бодлера в сборнике «Цветы зла» каждая деталь приобретает мистический оттенок, а у Верлена стихи строятся на ритмах, напоминающих музыкальные импровизации.

Русские символисты, такие как Валерий Брюсов, Александр Блок и Андрей Белый, переняли у французских поэтов идею, что искусство должно быть способом проникновения в духовную реальность. Однако русские символисты сделали больший акцент на философском содержании и связи с религиозной традицией, что придало их произведениям уникальный характер.

14.

Литературные течения или школы — это направления, объединяющие писателей и поэтов на основе общих идей, стиля и художественных приемов. Символизм в России делился на две основные школы: старшие символисты (Брюсов, Мережковский, Гиппиус) и младосимволисты (Блок, Белый, Иванов).

Старшие символисты уделяли внимание философии и культурно-историческим проблемам. Например, Дмитрий Мережковский разрабатывал концепции христианского возрождения через синтез древних и современных идей. Младосимволисты, в свою очередь, сосредоточились на мистическом опыте, интуитивном восприятии мира и личных переживаниях. Андрей Белый и Александр Блок стремились к созданию «музыкальной поэзии», где каждое слово звучало как часть единой симфонии.

15.

Старшие символисты — это первое поколение русских символистов, начавшее свое творчество в 1890-х годах. Они ставили перед собой цель объединить философию, религию и искусство. Для них символизм был способом познания высших истин через искусство.

Валерий Брюсов считал, что поэзия должна быть строго организованной, подобной архитектуре. В его произведениях, например в сборнике «Urbi et Orbi», символизм приобретает интеллектуальный оттенок. Дмитрий Мережковский в своих работах, таких как «Л. Толстой и Достоевский», пытался найти путь к духовному возрождению общества через религиозные идеи.

16.

Младосимволисты — это второе поколение символистов, появившееся в начале XX века. Они отличались большей эмоциональностью, субъективностью и стремлением к созданию нового мира. Для них искусство было способом внутреннего преображения.

Александр Блок стал одним из самых ярких представителей младосимволистов. Его поэзия, например цикл «Стихи о Прекрасной Даме», отражает мистическое стремление к идеалу и борьбу с внутренними противоречиями. Андрей Белый ввел в литературу понятие «симфонизма» — сочетания музыки, поэзии и философии. Василий Иванов, в свою очередь, уделял внимание религиозно-философскому осмыслению мира.

17.

Религиозно-философское течение в контексте символизма представляет собой направление, которое сосредотачивается на поиске метафизических основ бытия, смысла жизни, и взаимосвязи человека с божественным началом. Это течение находило отражение как в литературе, так и в философских и религиозных трактатах. Оно выросло на основе идей европейского модерна и русской религиозной философии XIX века, соединяя традиции мистицизма, православного богословия и западной метафизики.

В русской культуре данное направление связано с такими мыслителями и писателями, как Владимир Соловьев, Василий Иванов, Андрей Белый, Дмитрий Мережковский. Они рассматривали искусство и философию как способы «схождения к абсолюту», где художник выступал не просто творцом, но медиатором между человеческим миром и божественным замыслом.

Одной из ключевых концепций религиозно-философского течения стала идея софийности (премудрости божией), разработанная В. Соловьевым. София, согласно Соловьеву, являлась символом божественного начала, которое пронизывает материальный мир. Этот образ активно использовался в литературе символистов, например, в поэзии Андрея Белого.

Кроме того, представители течения стремились к синтезу христианской и языческой традиций, видя в этом способ возвышения человека до уровня созидательной энергии божественного. В литературе это проявлялось в создании символических образов и метафор, которые выражали вечные духовные истины, такие как борьба света и тьмы, преодоление смерти, стремление к вечной жизни.

18.

Художественно-эстетическое течение символизма включает совокупность идей, направленных на переосмысление роли искусства в жизни человека. Символисты рассматривали искусство не как средство развлечения, а как инструмент постижения высших миров, гармонии, а также способ приобщения к божественному и вечному. Это течение черпало вдохновение из античной, христианской и романтической традиций, соединяя их с новаторскими поисками формы и содержания.

Главной целью символизма было создание нового типа произведения, где каждый элемент — от метафор до ритма — становился символом, выражающим сложные философские концепции. Это привело к переосмыслению понятий красоты и гармонии. Художественно-эстетическое течение символизма ставило акцент на иррациональности и субъективности восприятия, видя в этом возможность для творчества приблизиться к трансцендентным истинам.

Символисты уделяли особое внимание музыкальности текста, его внутреннему ритму и мелодике, что должно было подчеркнуть многослойность содержания. Искусство считалось связующим звеном между человеком и вечным, способом выхода за пределы земного. Например, Андрей Белый и Александр Блок видели в поэзии путь для преодоления разрыва между внутренним миром личности и внешним миром.

19.

Религиозная философия в контексте символизма представляла собой поиск новых путей для соединения духовных и интеллектуальных аспектов жизни. Это направление основывалось на синтезе христианской традиции с современными философскими и мистическими учениями. Центральной задачей религиозной философии символистов было исследование духовной природы человека и его связи с абсолютом.

Одним из важнейших представителей этого направления был Владимир Соловьев, который рассматривал любовь как высшее проявление божественной воли. Его идеи о «всеединстве» нашли отклик у символистов, таких как Дмитрий Мережковский, Александр Блок и Андрей Белый. Эти философы и писатели видели в искусстве путь к познанию божественного замысла, а в религии — основу человеческого существования.

Религиозная философия символистов подчеркивала необходимость переосмысления роли человека в мире. Она искала ответы на вопросы о смысле жизни, месте человека в истории и его способности влиять на будущее. Эта философия активно включала в себя идеи мистицизма, стремясь соединить рациональное и иррациональное в единое мировоззрение.

20.

Религиозно-философские собрания были важным феноменом культурной жизни Серебряного века. Эти встречи объединяли философов, поэтов, писателей и художников, которые обсуждали вопросы духовности, искусства и религии. Такие собрания часто проводились в домах интеллектуалов или в специально организованных кружках, где участники делились своими идеями и искали пути к духовному обновлению.

Наиболее известными были собрания, организованные Дмитрием Мережковским и Зинаидой Гиппиус. Эти встречи были посвящены обсуждению вопросов символизма, теургии, софиологии и религиозных реформ. Участники стремились найти способы соединения искусства и религии, рассматривая эти два аспекта как неразрывные части человеческой жизни.

Собрания символистов носили характер литургического действия. Поэзия, музыка, философские речи становились средствами для постижения духовных истин. Центральной темой таких встреч был поиск смысла жизни и обсуждение роли художника как посредника между человеком и божественным.

21.

«Аргонавты» — термин, использовавшийся для обозначения участников символистского движения, вдохновленных мифологическими мотивами и идеей духовного поиска. Это понятие восходит к древнегреческому мифу об аргонавтах, отправившихся на корабле «Арго» за Золотым Руном. В символистском контексте аргонавты становились метафорой художников, стремящихся к постижению высшей истины, духовных тайн и идеала красоты.

Этим термином символисты подчеркивали свой отказ от материального и земного ради поисков возвышенного и трансцендентного. Аргонавты символизма воспринимали искусство как средство путешествия в неизведанные области духа, где можно обрести истинное знание. Золотое Руно в данном контексте олицетворяло абсолютную красоту, гармонию и божественное вдохновение, которых художник стремился достичь.

Одной из самых значительных ассоциаций с этим понятием является альманах «Золотое Руно», выпущенный в начале XX века. Этот журнал стал символом движения символистов, соединяя искусство, литературу и философию. В нём публиковались произведения, вдохновлённые идеями духовного искания, мифологии и мистицизма.

Аргонавты символизма рассматривали своё путешествие как процесс личностного и художественного роста. В их представлении творчество становилось не только средством самовыражения, но и способом преобразования мира. Аргонавты стремились показать, что искусство может раскрыть скрытые слои реальности, соединяя земное и небесное. Такой подход позволял художнику чувствовать себя частью большого космического порядка, устремляясь к идеалу.

22.

Тонический стих — это система стихосложения, основанная на равномерном количестве ударений (тонов) в строках, независимо от числа слогов и их расположения. Основное внимание в тоническом стихе уделяется ритму, который создаётся за счёт акцентов, а не строго определённого количества слогов или чередования ударных и безударных.

Эта форма стихосложения распространена в народной поэзии, что объясняет её гибкость и связь с устным творчеством. В отличие от силлабического и силлабо-тонического стихосложения, тонический стих больше ориентирован на эмоциональное восприятие звучания, чем на математическую точность ритма.

В русском символизме и модернистской поэзии тонический стих использовался для создания экспрессивных, прорывных текстов. Такой подход освобождал поэта от жёстких формальных ограничений, позволяя сосредоточиться на музыкальности и содержании. Например, Владимир Маяковский активно использовал тонический стих, чтобы передать энергию и динамику своих произведений.

Для символистов тонический стих стал важным инструментом. Его свободная структура позволяла художникам передавать сложные эмоциональные состояния и внутренние конфликты. Тоническая система стихосложения также способствовала созданию ритмической магии, усиливая гипнотическое воздействие текста на читателя.

23.

Верлибр (или свободный стих) — это форма поэтического текста, лишённая строгой рифмы, размера и традиционного ритма. Несмотря на кажущуюся хаотичность, верлибр обладает внутренней структурой, основанной на интонации, паузах и смысловых акцентах. Этот подход к стихосложению позволяет автору свободно выражать свои мысли, не ограничивая их рамками традиционного поэтического строя.

Верлибр был особенно важен для символистов, стремившихся к созданию новых форм и средств выражения. Такой стиль подходил для передачи сложных философских и эстетических идей, которые не могли быть ограничены традиционными формами. Александр Блок, Константин Бальмонт и многие другие использовали верлибр как инструмент художественного эксперимента.

В русской поэзии верлибр стал символом нового искусства, свободного от догм. Он отражал изменения в восприятии мира, позволяя поэту исследовать более глубокие, иногда хаотические и фрагментарные аспекты реальности. Таким образом, верлибр стал выражением времени, когда традиционные формы уступали место поискам новых возможностей в искусстве.

24.

Мемуары — это жанр литературной прозы, в котором автор делится воспоминаниями о своей жизни или об определённых событиях, участником или свидетелем которых он был. Важной особенностью мемуаров является их личностный характер: автор передаёт своё восприятие событий, эмоциональный фон и уникальный опыт.

Мемуары играли важную роль в символистской литературе, так как позволяли художникам не только осмысливать свой творческий путь, но и делиться своими эстетическими и философскими взглядами. Например, Андрей Белый в своих мемуарах анализировал становление символизма, раскрывал творческую атмосферу эпохи и внутренние конфликты движения.

Для символистов мемуары были способом осмысления духовного пути, а также средством диалога с будущими поколениями. Этот жанр позволял соединить автобиографический элемент с философскими размышлениями, создавая сложные и многослойные тексты.

25.

Роман — это крупная эпическая форма прозы, представляющая собой комплексное повествование, включающее сюжет, систему персонажей, детализированное описание окружающего мира и размышления автора. В символистской традиции роман становился не просто повествовательным жанром, а инструментом для исследования глубин человеческого духа, философских идей и мистических исканий.

Особое место в символизме занимает роман Андрея Белого «Петербург», который сочетает элементы классического повествования с новаторскими литературными приёмами. Символисты рассматривали роман как универсальную форму, способную вместить сложные философские идеи, трансцендентные образы и отражение внутреннего мира человека.

Для символистов роман был не только художественным, но и философским актом, способом раскрытия двойственной природы реальности. Благодаря использованию аллегорий, символов и мифологических мотивов роман в символизме становится пространством для осмысления вечных вопросов жизни, смерти, любви и человеческого предназначения.

26.

Архаизм — это использование в литературе устаревших слов, выражений, грамматических форм или стилистических приёмов, характерных для более ранних исторических периодов. В поэзии символистов архаизмы занимали важное место, поскольку они позволяли создавать ощущение связи с традицией, вечностью и мифологическим прошлым.

Архаизмы подчёркивали атмосферу таинственности, мистики и священного смысла. Использование таких слов делало поэтический текст более «весомым», многослойным, создавая эффект отсылки к древним временам и вечным истинам. Например, Владимир Соловьёв и Вячеслав Иванов активно использовали архаизмы в своих произведениях, чтобы подчеркнуть их философский и религиозный характер.

Для символистов архаизмы были не просто украшением текста, а инструментом для выражения идей, связанных с трансцендентностью и мифологическим сознанием. Такие элементы создавали уникальный стиль, который выделял символистскую поэзию на фоне других направлений.

Вопросы и задания

1. Расскажите об эстетике и поэзии Вл. Соловьева и о его роли в становлении русскою символизма. Как понимали А. Белый и Вяч. Иванов смысл теургического творчества?

Владимир Соловьёв был одной из ключевых фигур, повлиявших на становление русского символизма, благодаря его философским и эстетическим концепциям. Его творчество стало теоретической основой для многих символистов, особенно младшего поколения. Основные идеи Соловьёва заключались в синтезе духовного и эстетического опыта, поиске абсолютной красоты и гармонии, что отвечало задачам символистов, стремившихся к обновлению искусства.

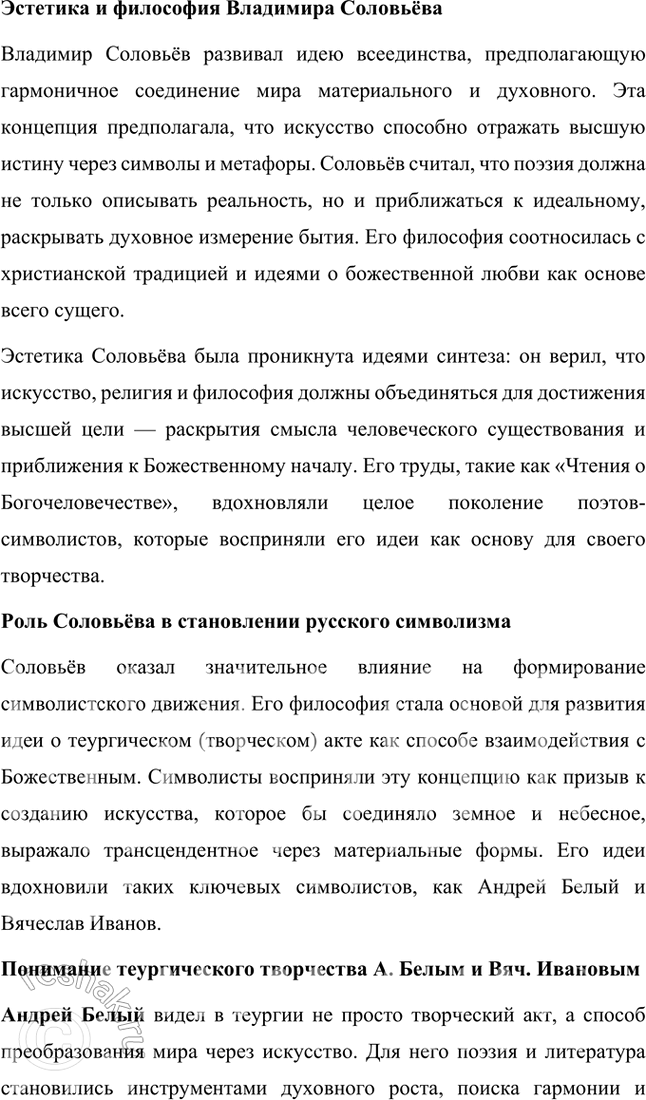

Эстетика и философия Владимира Соловьёва

Владимир Соловьёв развивал идею всеединства, предполагающую гармоничное соединение мира материального и духовного. Эта концепция предполагала, что искусство способно отражать высшую истину через символы и метафоры. Соловьёв считал, что поэзия должна не только описывать реальность, но и приближаться к идеальному, раскрывать духовное измерение бытия. Его философия соотносилась с христианской традицией и идеями о божественной любви как основе всего сущего.

Эстетика Соловьёва была проникнута идеями синтеза: он верил, что искусство, религия и философия должны объединяться для достижения высшей цели — раскрытия смысла человеческого существования и приближения к Божественному началу. Его труды, такие как «Чтения о Богочеловечестве», вдохновляли целое поколение поэтов-символистов, которые восприняли его идеи как основу для своего творчества.

Роль Соловьёва в становлении русского символизма

Соловьёв оказал значительное влияние на формирование символистского движения. Его философия стала основой для развития идеи о теургическом (творческом) акте как способе взаимодействия с Божественным. Символисты восприняли эту концепцию как призыв к созданию искусства, которое бы соединяло земное и небесное, выражало трансцендентное через материальные формы. Его идеи вдохновили таких ключевых символистов, как Андрей Белый и Вячеслав Иванов.

Понимание теургического творчества А. Белым и Вяч. Ивановым

Андрей Белый видел в теургии не просто творческий акт, а способ преобразования мира через искусство. Для него поэзия и литература становились инструментами духовного роста, поиска гармонии и смысла. Белый стремился передать через свои произведения переживания трансцендентного и мистического, что делало его тексты философски насыщенными и многослойными.

Вячеслав Иванов считал теургию высшей формой творчества, в которой художник становится посредником между земным и божественным. Его поэзия часто строилась на использовании символов и архетипов, которые должны были пробуждать в читателе осознание высших истин. Иванов подчеркивал значение мифологического мышления в творческом процессе, рассматривая искусство как средство восстановления утраченной гармонии мира.

Вывод

Владимир Соловьёв заложил основу для символистского движения в России, его философия определила эстетические и духовные ориентиры нового направления. Андрей Белый и Вячеслав Иванов развили его идеи, рассматривая теургию как главный принцип творчества, объединяющий земное и небесное, материальное и духовное. Символистское искусство, основанное на этих принципах, стало одним из самых глубоких и новаторских явлений Серебряного века.

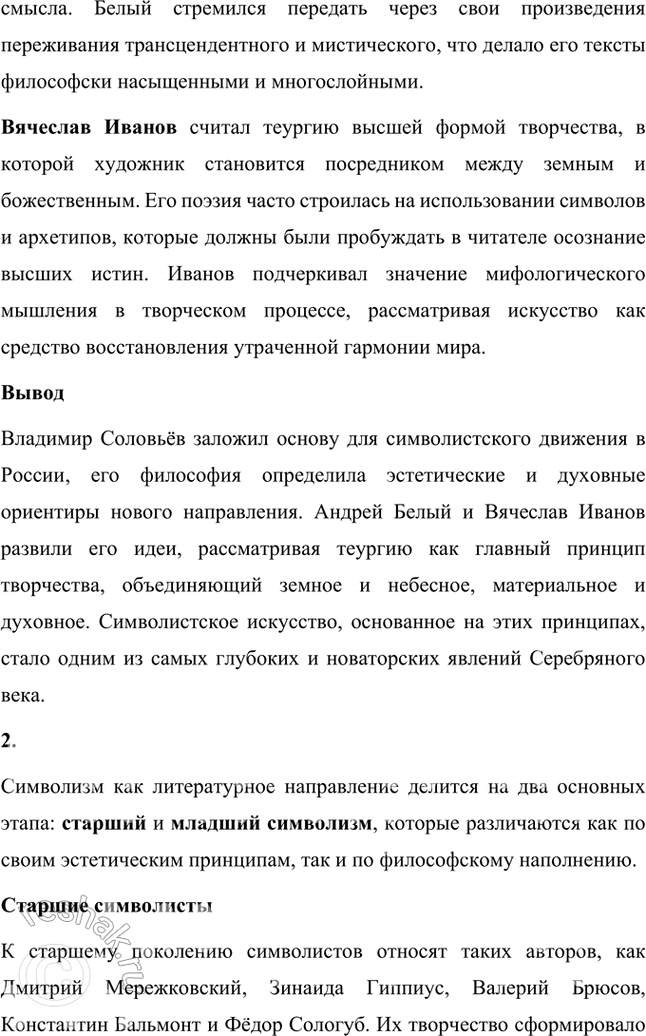

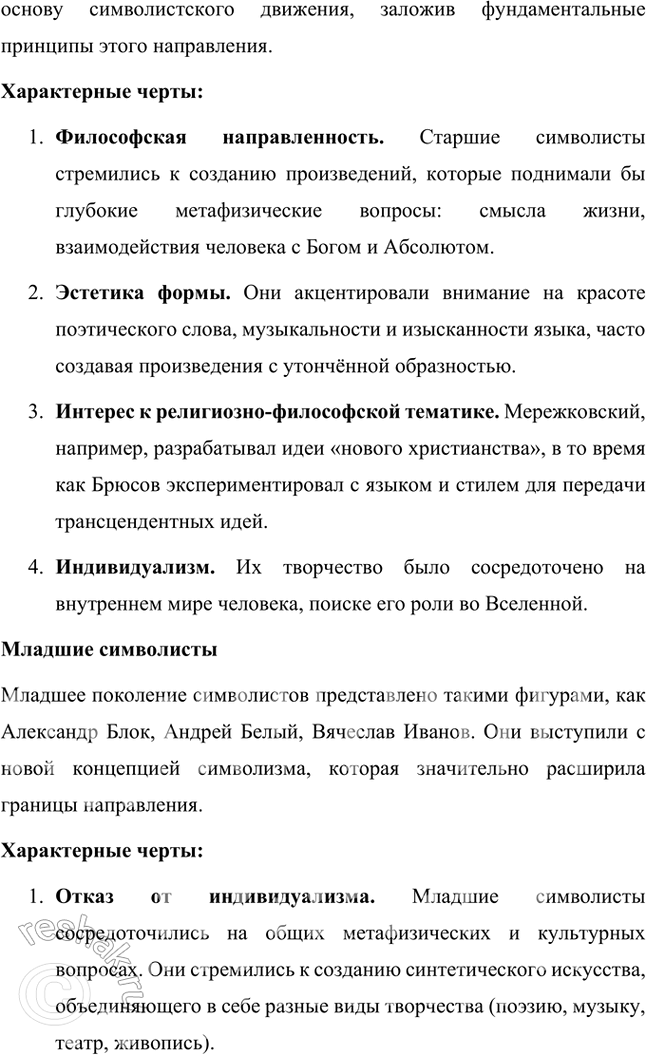

2. В чём отличие поколения младших от старших символистов?

Символизм как литературное направление делится на два основных этапа: старший и младший символизм, которые различаются как по своим эстетическим принципам, так и по философскому наполнению.

Старшие символисты

К старшему поколению символистов относят таких авторов, как Дмитрий Мережковский, Зинаида Гиппиус, Валерий Брюсов, Константин Бальмонт и Фёдор Сологуб. Их творчество сформировало основу символистского движения, заложив фундаментальные принципы этого направления.

Характерные черты:

1. Философская направленность. Старшие символисты стремились к созданию произведений, которые поднимали бы глубокие метафизические вопросы: смысла жизни, взаимодействия человека с Богом и Абсолютом.

2. Эстетика формы. Они акцентировали внимание на красоте поэтического слова, музыкальности и изысканности языка, часто создавая произведения с утончённой образностью.

3. Интерес к религиозно-философской тематике. Мережковский, например, разрабатывал идеи «нового христианства», в то время как Брюсов экспериментировал с языком и стилем для передачи трансцендентных идей.

4. Индивидуализм. Их творчество было сосредоточено на внутреннем мире человека, поиске его роли во Вселенной.

Младшие символисты

Младшее поколение символистов представлено такими фигурами, как Александр Блок, Андрей Белый, Вячеслав Иванов. Они выступили с новой концепцией символизма, которая значительно расширила границы направления.

Характерные черты:

1. Отказ от индивидуализма. Младшие символисты сосредоточились на общих метафизических и культурных вопросах. Они стремились к созданию синтетического искусства, объединяющего в себе разные виды творчества (поэзию, музыку, театр, живопись).

2. Идея всеединства. Под влиянием философии Владимира Соловьёва младшие символисты провозглашали необходимость преодоления границ между земным и божественным, между человеком и миром.

3. Теургия (жизнетворчество). Искусство рассматривалось как средство духовного преобразования и даже изменения реальности. Андрей Белый и Вячеслав Иванов придавали творческому процессу мистический смысл.

4. Обострённое восприятие современности. Младшие символисты включали в свои произведения символику кризиса времени, предчувствие катастроф и перемен.

5. Эмоциональность и символика. Их творчество отличалось повышенной экспрессией, порой доходящей до трагизма, и использованием сложных символов для выражения идей.

Вывод

Старшие символисты были больше сосредоточены на форме и личных переживаниях, тогда как младшие символисты стремились к духовному синтезу и созданию универсального искусства. Младшее поколение углубило символизм, сделав его одним из самых значимых направлений Серебряного века.

3. В чём заключался кризис русскою символизма? Какие пути его преодоления предлагали писатели-символисты?

Кризис русского символизма и пути его преодоления

Кризис символизма начался на рубеже 1910-х годов. Это был сложный процесс, обусловленный как внутренними, так и внешними факторами. Он проявился в следующем:

1. Истощение идейной базы:

o Старшие символисты, такие как Валерий Брюсов и Дмитрий Мережковский, в значительной степени исчерпали философские и эстетические идеи, на которых базировалось их творчество. Их произведения постепенно начали терять новизну.

o Младшие символисты, включая Александра Блока, испытывали кризис идей, связанный с невозможностью реализации теургических задач: искусство не смогло выполнить возложенную на него роль в преобразовании мира.

2. Противоречие между эстетикой и реальностью:

o Символизм изначально был направлен на создание идеального, мистического мира, но реальность начала XX века (революционные настроения, социальные конфликты) обострила его несоответствие требованиям времени.

o Символическая поэзия с её сложной метафорикой и оторванностью от земных проблем стала терять популярность, уступая место более реалистичным и социально значимым направлениям.

3. Кризис личности художника:

o Поэты-символисты, особенно младшие, испытывали глубокий духовный кризис, ощущая разрыв между внутренним миром и окружающей действительностью. Например, в творчестве Блока всё больше звучат мотивы разочарования, предчувствия катастрофы.

o Эмоциональная напряжённость и трагизм в поэзии символистов достигли предела, что привело к их внутреннему выгоранию.

4. Потеря единства направления:

o Символизм раскололся на различные течения и школы. Младшие символисты пошли по пути экспрессии и эмоциональности, старшие — по пути философии и религиозности. Это ослабило общую идентичность движения.

5. Возникновение новых направлений:

o На смену символизму пришли акмеизм и футуризм, которые предложили более понятные и конкретные формы выражения, что стало привлекательным для аудитории.

Пути преодоления кризиса, предложенные символистами

1. Теургия и идея жизнетворчества:

o Андрей Белый и Вячеслав Иванов видели выход в соединении искусства и жизни, создании единого всеобъемлющего мира. Они призывали к тому, чтобы искусство стало теургическим актом, способным преобразовывать реальность.

2. Поиск всеединства:

o Под влиянием идей Владимира Соловьёва символисты пытались преодолеть разрыв между земным и божественным мирами. Они стремились к синтезу различных видов искусства (поэзии, музыки, театра).

3. Обращение к национальным корням:

o Некоторые символисты, включая Блока, предлагали обратить внимание на русскую культуру, народные традиции и создать искусство, которое соединяло бы символизм с национальным характером.

4. Переход к новым формам творчества:

o Валерий Брюсов и другие старшие символисты сосредоточились на развитии других литературных форм, таких как проза и драматургия, чтобы расширить возможности символизма.

5. Синтез с современностью:

o Александр Блок в своих поздних произведениях («Двенадцать», «Скифы») пытался объединить символизм с революционными идеями, осмыслить происходящие в обществе перемены через призму символических образов.

Итоги

Кризис символизма завершился трансформацией движения: его идеи оказали влияние на последующие литературные направления, такие как акмеизм, футуризм и авангард. Символизм стал важным этапом в развитии русской литературы Серебряного века, который дал поэтам и писателям новый язык для осмысления духовных и социальных перемен эпохи.

Популярные решебники 11 класс Все решебники

*размещая тексты в комментариях ниже, вы автоматически соглашаетесь с пользовательским соглашением