Ответы на вопросы на стр.314 Часть 1 ГДЗ Лебедев 10 класс Базовый уровень (Литература)

Рассмотрим вариант решения задания из учебника Лебедев 10 класс, Просвещение:

Анализ эпизода. Стр. 314

1. Проанализируйте фрагмент «Счастливые» из главы «Сельская ярмонка».

В главе «Сельская ярмонка» из поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» изображается бурлящая жизнь крестьян на ярмарке, раскрывающая особенности быта, обычаев и настроений народа. Фрагмент «Счастливые» наглядно демонстрирует, как странники-правдоискатели наблюдают за жизнью крестьян, стремясь найти тех, кто по-настоящему счастлив.

На ярмарке царит праздничная атмосфера: крестьяне торгуют, покупают товары, смотрят представления и выпивают. Некрасов с юмором и иронией описывает детали этого праздника, от разноцветных нарядов женщин до балаганных представлений с Петрушкой. Вся ярмарка представляется шумной и яркой, наполненной движением, смехом и весельем. Однако под этой внешней радостью скрывается печальная реальность. Некрасов изображает пьянство крестьян не как выражение счастья, а как средство забыться и уйти от тяжёлой жизни.

Примером этого является сцена с Вавилой, стариком, который из-за своей зависимости от алкоголя не может купить ботинки внучке. Его история вызывает жалость у окружающих, но никто из них не может помочь из-за собственной бедности. Только Павлуша Веретенников, барин, проявляет сострадание и покупает ботинки для внучки Вавилы. Это событие становится ярким эпизодом, подчеркивающим, насколько сложна и противоречива жизнь простых людей.

Фрагмент также показывает, как крестьянский быт наполнен элементами фольклора и традиций. Веселье на ярмарке, песни, смех и шутки соседствуют с грубыми сценами пьянства и бытовой неустроенности. Некрасов подчёркивает, что счастье, о котором мечтают крестьяне, часто оказывается иллюзорным. Ярмарка становится символом попыток народа найти радость и свободу, но эти попытки тонут в бедности, пьянстве и отсутствии перспектив.

Странники, наблюдая за этим хаосом, приходят к выводу, что счастье не может быть найдено в таком виде жизни. Фрагмент демонстрирует, как они начинают осознавать глубину народной трагедии и понимают, что для настоящего счастья нужны не только материальные блага, но и духовное освобождение.

Таким образом, в этом фрагменте Некрасов показывает контраст между видимой радостью и глубинной печалью крестьянской жизни. Он использует фольклорные мотивы, реалистичные детали и ироничные образы, чтобы передать сложность и противоречивость народного бытия, а также раскрыть один из ключевых вопросов поэмы — о природе счастья.

2. Почему правдоискатели решили искать счастливых среди простых людей?

Правдоискатели в поэме «Кому на Руси жить хорошо» решили искать счастливых среди простых людей, потому что именно крестьяне представлялись им носителями истинной народной мудрости, связи с природой и традиционным укладом жизни. Восприятие крестьян как воплощения народной правды было распространено в русской литературе XIX века, а у Некрасова этот образ приобретает особое значение. Странники видят в простом народе ключ к пониманию настоящего счастья, так как именно крестьяне, по их мнению, находятся ближе всего к основам бытия и традиционным ценностям.

Крестьянская жизнь, несмотря на её трудности, ассоциируется у странников с гармонией и справедливостью. Простые люди живут за счёт собственного труда, напрямую зависят от земли и природы, и это воспринимается как некая форма подлинности, в отличие от жизни высших сословий, которая может казаться искусственной и отчуждённой от реальности. Кроме того, странники полагают, что именно среди простых людей можно найти примеры стойкости, мудрости и внутренней силы, которые могут служить источником счастья даже в условиях бедности и лишений.

Решение искать счастливых среди крестьян также связано с осознанием того, что в крестьянской среде есть широкий спектр жизненных ситуаций, которые позволяют изучить природу человеческого счастья. Каждый крестьянин имеет свою уникальную судьбу, наполненную трудом, страданиями, радостями и борьбой за выживание. Это даёт странникам возможность глубже понять, что именно делает человека счастливым, и открыть для себя новые грани счастья, не ограниченные лишь материальными благами.

Некрасов подчёркивает, что правдоискатели движимы искренним интересом и уважением к крестьянской жизни. Их стремление найти счастливых среди простых людей отражает глубокую связь с народной культурой и желание раскрыть внутреннюю силу, которая помогает крестьянам сохранять надежду и находить радость даже в тяжёлых условиях. Таким образом, выбор крестьян как объекта поисков счастливых подчёркивает гуманистическую направленность поэмы и акцент на духовных ценностях, свойственных русскому народу.

3. Кого и почему они согласились и не согласились признать счастливыми?

В процессе своих поисков правдоискатели встречают множество людей, чьи истории жизни помогают им понять, что такое счастье, однако далеко не каждого они могут признать счастливым. Основной критерий признания счастья для странников связан с тем, насколько человек доволен своей жизнью, сохраняет душевное равновесие и внутреннюю гармонию, несмотря на трудности. Именно через рассказы встреченных героев правдоискатели переосмысливают своё первоначальное представление о счастье как о чём-то материальном или внешнем.

Среди тех, кого они не смогли признать счастливыми, выделяется образ Вавилы из главы «Сельская ярмонка». Вавила, несмотря на весёлую натуру, оказывается совершенно несчастным человеком. Его зависимость от алкоголя не только разрушает его жизнь, но и делает его неспособным исполнить свои обещания и заботиться о близких, например, купить ботинки для внучки. Странники, наблюдая за его мучениями, понимают, что радость, основанная на пьянстве и безответственности, не является истинным счастьем. Это открывает для них более глубокое понимание человеческой жизни, где счастье связано не только с удовольствием, но и с ответственностью.

В то же время среди счастливых они признают Гришу Добросклонова. Его счастье основано на осознанности, ясной цели и стремлении посвятить свою жизнь служению народу. Гриша счастлив не из-за материального достатка или благополучия, а потому, что он ощущает себя частью чего-то большего — будущего России, её свободы и справедливости. Это радикально отличается от эгоистических или поверхностных представлений о счастье, с которыми странники сталкиваются в своих поисках.

Ещё одним важным примером является Ермил Гирин, которого странники уважали за его честность и справедливость. Ермил — человек, который однажды совершил ошибку, но сумел искупить свою вину и сохранить уважение народа. Несмотря на свои личные трудности, он остаётся примером морального достоинства, однако его история скорее вызывает восхищение, чем признание абсолютного счастья.

Таким образом, странники согласились признать счастливыми тех, чьё счастье связано с внутренней гармонией, духовной свободой и осознанием своей роли в жизни. Те, кто живёт лишь ради удовольствия, либо те, кто погряз в бедах и пьянстве, не могли быть для них примером подлинного счастья. Этот подход показывает, как в процессе поисков странники развивают своё представление о счастье, делая его более глубоким и основанным на нравственных принципах.

4. Как в этом эпизоде показано пробуждение самосознания народа?

В эпизоде из главы «Сельская ярмонка» поэмы Н.А. Некрасова пробуждение самосознания народа показано через осознание крестьянами своего положения, внутренние размышления о счастье и их отношение к окружающей действительности. Некрасов подчёркивает, что, несмотря на видимое веселье, ярмарка становится своеобразным зеркалом, отражающим противоречия крестьянской жизни, их бедственное положение и первые зачатки размышлений о собственной судьбе.

На ярмарке народ проявляет активность: крестьяне торгуют, покупают, обсуждают насущные проблемы, что демонстрирует их вовлечённость в общественную жизнь. Однако под шумным праздником скрываются глубокие внутренние переживания. Образ старика Вавилы, который не может купить ботинки внучке из-за пропитых денег, становится символом крестьянской трагедии. Крестьяне, наблюдающие за этой сценой, выражают сочувствие и сострадание, но их бедность не позволяет помочь. Это подчёркивает, что у крестьян начинает формироваться понимание общих для всех проблем, таких как бедность, пьянство и невозможность вырваться из замкнутого круга нужды.

Диалоги и взаимодействия крестьян на ярмарке также иллюстрируют первые попытки осмысления своей роли в обществе. Например, сцена с покупкой картин и книг показывает, как народ тянется к новым формам культуры, хотя и остаётся в плену традиционных представлений. Желание приобрести образы «грозных генералов» подчёркивает уважение к силе и власти, но вместе с тем это иронический намёк на то, что крестьянское сознание пока ещё находится на начальной стадии развития. В этой сцене Некрасов выражает надежду, что со временем народ начнёт выбирать настоящие ценности, такие как книги Белинского и Гоголя, символизирующие просвещение.

Сцены пьянства, которые занимают значительное место в эпизоде, показывают, как народ начинает осознавать пагубность своих привычек. Например, Яким Нагой говорит о том, что трезвым на Руси жить невозможно, так как пьянство помогает забыться от тяжёлой жизни. Это признание, пусть и горькое, свидетельствует о постепенном пробуждении самосознания, понимании причин собственных бед и необходимости изменений.

Пробуждение самосознания также проявляется в коллективных действиях, которые показывают способность народа к солидарности. Несмотря на хаос и противоречия ярмарочной жизни, крестьяне объединяются в сострадании к Вавиле и в радости от его спасения Павлушей Веретенниковым. Этот эпизод намекает на потенциал крестьянского единства, которое может стать основой для перемен.

Таким образом, в этом эпизоде Некрасов показывает, что пробуждение самосознания народа начинается с осознания собственных проблем, сострадания к ближнему и первых попыток критического взгляда на свою жизнь. Через сцены ярмарочной жизни он подчёркивает, что, хотя народ пока ещё находится на начальной стадии самопонимания, в нём заложен огромный потенциал для развития и осознания своей силы.

Для индивидуальной работы. Стр. 314

1. Перечитайте главу «Поп» и объясните, почему рассказ священника о жизни духовного сословия вызывает и смущение, и сочувствие странников.

Рассказ священника о жизни духовного сословия в главе «Поп» вызывает у странников одновременно смущение и сочувствие, поскольку он раскрывает противоречия между внешними представлениями о жизни священников и реальностью их существования. С одной стороны, крестьяне, исходя из своего опыта и наблюдений, воспринимают священников как людей, живущих в достатке и благополучии. Они представляют себе их жизнь как беззаботную и комфортную, что поддерживается описаниями Луки, говорящего о "поповых пирогах с начинкой" и "пчелах сытых". Однако рассказ священника разрушает эту иллюзию.

Священник, отвечая на вопрос странников, делится деталями своего повседневного быта, который оказывается вовсе не таким "вольготным", как представляли себе крестьяне. Он говорит о тяжёлых обязанностях, связанных с его служением: постоянные поездки по вызовам, участие в рождении, отпевании, поддержке умирающих и их семей. Священник подчёркивает эмоциональные и физические нагрузки, которые сопровождают эти обязанности, особенно перед лицом горя и бедности прихожан. Он искренне признаётся в своей внутренней борьбе, когда, например, принимает от крестьян деньги за церковные требы, несмотря на осознание их нищеты. Эти откровения вызывают у странников сочувствие, так как они видят в священнике не только представителя духовного сословия, но и человека, несущего нелёгкий "крест" своей профессии.

Вместе с тем, рассказ священника вызывает и смущение. Во многом это связано с тем, что крестьяне начинают осознавать несправедливость своей собственной оценки жизни священников. Они понимают, что их представления были основаны на внешних, поверхностных наблюдениях, не учитывающих реальной сложности жизни в духовенстве. Слова священника об утрате уважения к священству и о тяжёлых условиях его службы также заставляют крестьян задуматься о собственном отношении к духовному сословию.

Таким образом, этот эпизод подчёркивает глубокие противоречия в восприятии разных социальных слоёв, раскрывает человеческую сторону священника и помогает странникам осознать, что жизнь других людей, даже если она кажется привилегированной, может быть полна страданий и лишений. Некрасов, используя этот эпизод, создаёт сложный и многогранный образ священника, а также показывает, как подобные откровения могут становиться основой для пробуждения народного самосознания.

2. Подготовьте сообщение в классе на тему «Как меняется образ народного мира от „Сельской ярмонки" и „Пьяной ночи" к главе „Счастливые", что нового в народные представления о счастье вносят Яким Нагой и Ермил Гирин?».

Как меняется образ народного мира от "Сельской ярмонки" и "Пьяной ночи" к главе "Счастливые". Что нового в народные представления о счастье вносят Яким Нагой и Ермил Гирин?

Образ народного мира в поэме Н. А. Некрасова "Кому на Руси жить хорошо" постепенно раскрывается и углубляется от главы к главе, отражая особенности крестьянской жизни, быта и мировоззрения. В главах "Сельская ярмонка", "Пьяная ночь" и "Счастливые" этот процесс демонстрирует, как меняются взгляды крестьян на счастье, их внутренний мир и социальные взаимоотношения.

В главе "Сельская ярмонка" народный мир представлен через бурлящий, шумный праздник в богатом, но грязном селе Кузьминское. Ярмонка становится местом, где проявляются особенности крестьянского характера: щедрость, умение веселиться, но также пороки, такие как пьянство. Автор показывает внутренние противоречия народа: с одной стороны, крестьян привлекают яркие ткани, веселье, балаганы; с другой стороны, за этим виден бедственный, униженный трудовой быт. Народ здесь ищет радости в празднике, но счастье выглядит как кратковременное утешение, поверхностная иллюзия.

В главе "Пьяная ночь" акцент смещается на тяжелую реальность крестьянской жизни, где пьянство становится способом заглушить боль и усталость. Некрасов раскрывает трагичность этого положения: народ продолжает жить в условиях бедности, несправедливости и постоянной борьбы за выживание. Сцены ночной дороги, заполненной упавшими, ползущими и дерущимися крестьянами, демонстрируют измождение, но и своеобразное упорство: народ не теряет своей силы, даже в самых безнадежных обстоятельствах. Крестьяне не просто страдают — они ищут утешения в веселье и пении, что подчеркивает их духовную стойкость.

Глава "Счастливые" выводит образ народного мира на новый уровень. Странники продолжают искать счастливых, а крестьяне откликаются, предлагая свои определения счастья. Здесь автор показывает, как разные люди по-разному понимают это чувство: одни находят счастье в выживании (например, каменотес или белорусский крестьянин), другие — в своих скромных радостях. На этом фоне Яким Нагой и Ермил Гирин становятся особыми фигурами.

Яким Нагой олицетворяет крестьянскую силу и упорство. Он не видит счастья иначе, чем в труде и простых радостях, таких как картины, которые он спасает даже ценой своих сбережений. Образ Якима подчеркивает связь крестьянина с землей, его упорство и простоту, но также его трагедию: несмотря на труд, он остается бедным и физически изможденным.

Ермил Гирин, в свою очередь, становится символом правды и народного доверия. Его история показывает, что счастье для крестьянина может заключаться не только в личной выгоде, но и в служении людям. Ермил, получивший уважение за свою честность и справедливость, воплощает идеал народного лидера, чьи действия вдохновляют и объединяют окружающих. Даже после ошибок (как в случае с рекрутчиной), он остается человеком, готовым каяться и восстанавливать справедливость, что делает его настоящим героем для народа.

Таким образом, от "Сельской ярмонки" и "Пьяной ночи" к главе "Счастливые" образ народного мира становится глубже и многограннее. Некрасов показывает, что крестьянское счастье — это не материальные блага, а внутренняя сила, упорство, взаимопомощь и стремление к правде. Яким Нагой и Ермил Гирин вводят новые смыслы в народное представление о счастье: это труд, справедливость и вера в добро.

3. Подготовьте развёрнутое сообщение о Савелии — богатыре святорусском. Что сближает этого героя с народными заступниками из других произведений Некрасова?

Савелий – богатырь святорусский

Савелий, «богатырь святорусский» из поэмы Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», является одним из самых ярких и значимых образов произведения. Его фигура олицетворяет народный дух, силу, терпение и трагическую судьбу русского крестьянства. Савелий — это не только конкретный герой, но и собирательный образ народа, его богатырской мощи, духовной стойкости и жертвенности.

Савелий с самого начала предстает как символ могучей физической силы и несгибаемого характера. Его называют богатырем, что сразу подчеркивает его связь с народным эпосом и мифологией. Однако в отличие от былинных богатырей, Савелий не сражается с врагами, не защищает границы отечества, а ведет свою борьбу — с невыносимыми жизненными условиями, несправедливостью и тяжелым крестом крестьянской жизни. Он — герой труда и страдания, чья сила направлена на преодоление ежедневных бедствий.

Савелий рассказывает странникам историю своей жизни, из которой становится понятно, что его путь — это череда страданий и испытаний. Он становится жертвой крепостного строя, живет под гнетом помещиков и испытывает на себе все тяготы бесправия. Однако Савелий не ломается, не теряет своей внутренней силы и остается гордым, достойным человеком. Его протест против несправедливости проявляется в решении наказать помещика, который издевался над его семьей. Это действие, хотя и обреченное на поражение, говорит о Савелии как о человеке, который не может мириться с унижением и злоупотреблением властью.

Образ Савелия перекликается с народными заступниками из других произведений Некрасова. Например, Ермил Гирин из главы «Счастливые» также выступает символом справедливости и народного доверия. Как и Савелий, он вызывает уважение своей честностью и стремлением защищать крестьянские интересы. Савелий схож с Якимом Нагим, который олицетворяет несломленный трудовой дух, несмотря на бедственное положение. Оба героя показывают, что в основе народной мощи лежат стойкость, жертвенность и вера в высшие ценности, такие как труд, справедливость и взаимопомощь.

Савелий напоминает и героев народного эпоса, таких как Илья Муромец. Как и былинные богатыри, он является символом силы и выносливости. Однако его борьба не связана с внешними врагами, а направлена против внутреннего гнета и несправедливости, что делает его более близким к реальной жизни крестьянства. Савелий — это герой, который принимает свою судьбу, но при этом сохраняет достоинство и способность бороться за правду.

Таким образом, Савелий — это образ-символ, через который Некрасов раскрывает трагедию и величие народа. Он связывает реальность крестьянской жизни с эпическими и мифологическими мотивами, показывая, что настоящий герой может быть найден не на поле боя, а среди простых людей, чья жизнь — это ежедневный подвиг. Савелий объединяет в себе силу, терпение и стремление к справедливости, что сближает его с другими народными заступниками в творчестве Некрасова.

4. По главе «Крестьянка» подготовьте рассказ о судьбе Матрёны Тимофеевны. Сопоставьте её с другими героинями поэзии Н. А. Некрасова.

Матрёна Тимофеевна, героиня главы «Крестьянка» из поэмы Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», является олицетворением судьбы русской женщины, которая вынуждена с самого рождения нести на своих плечах бремя тяжелой крестьянской жизни. Её образ раскрывается через монолог, в котором она делится с мужиками-странниками своей судьбой, полную горя, труда и жертвенности. Через рассказ Матрёны Некрасов создает собирательный портрет русской женщины, подчёркивая её стойкость, терпение и способность бороться с невзгодами.

Судьба Матрёны Тимофеевны складывается трагически, как и у большинства крестьянок её времени. Она рано выходит замуж, но вместо семейного счастья её жизнь превращается в бесконечный круговорот тяжёлого труда, унижений и страданий. Матрёна сталкивается с угнетением со стороны семьи мужа, с деспотизмом свёкра и его жестокостью, которые отражают патриархальные устои крестьянского быта. Однако она не теряет духа и с самого начала проявляет решительность и силу характера. Её любовь к мужу Филиппу становится одним из немногих источников радости в её жизни, но и эта радость омрачается его гибелью.

Гибель мужа становится для Матрёны точкой невозврата. Она остаётся одна с ребёнком на руках, без поддержки, вынужденная не только обеспечивать семью, но и бороться с несправедливостью. Её попытки защитить сына и справиться с трудностями показывают её внутреннюю силу и несломленный дух. Однако жизнь Матрёны полна потерь: её ребенок умирает, что становится для неё величайшей трагедией. Несмотря на это, она продолжает жить, сохраняя достоинство и человеческую доброту.

Сопоставляя Матрёну Тимофеевну с другими героинями поэзии Некрасова, можно увидеть, что её образ перекликается с судьбами многих женщин в его произведениях. Например, героиня стихотворения «Вчерашний день, часу в шестом…» также проходит через тяжёлые испытания, сталкиваясь с насилием и унижением, но сохраняет внутреннюю силу и веру в справедливость. Образ матери в стихотворении «Орина, мать солдатская» подчёркивает жертвенность русской женщины, её готовность к самоотверженности ради детей и семьи, что делает её судьбу схожей с судьбой Матрёны.

Матрёна Тимофеевна воплощает в себе не только трагизм, но и величие русской женщины. Она, как и другие героини Некрасова, представляет собой символ стойкости, терпения и несломленного духа. Её образ подчёркивает, что, несмотря на тяжёлые жизненные обстоятельства, русская женщина обладает огромной силой и способностью сохранять человеческое достоинство. Некрасов показывает её как носительницу народной мудрости, чьё страдание является отражением судьбы всей России. Матрёна, как и многие героини поэта, остаётся примером настоящего мужества и любви к жизни, несмотря на её суровые испытания.

5. Сравните состояние народного мира в «Последыше» и главе «Пир на весь мир» и подготовьте ответ на вопрос: как изменяется народный мир в «Пире...» по сравнению с «Последышем» и о чём свидетельствуют эти перемены?

В «Последыше» и «Пире на весь мир» Николай Алексеевич Некрасов описывает народный мир с разных сторон, создавая многогранный образ русской деревни и крестьянства. Эти главы различаются по настроению, содержанию и представленному взгляду на жизнь народа, что позволяет отразить изменения, происходящие в крестьянском мире.

В «Последыше» Некрасов рисует картину угасающего дворянского мира, связанную с образом молодого барина, чья жизнь стала символом разложения и упадка помещичьего сословия. Через столкновение крестьян и дворянина Некрасов показывает, что крестьяне больше не боятся своего господина, их сознание постепенно меняется, пробуждается чувство достоинства и стремление к свободе. Однако состояние крестьянской жизни здесь всё ещё тягостное: бедность, тяжёлый труд, несправедливость остаются доминирующими темами. Народный мир в «Последыше» представляется разбитым, униженным, но одновременно готовым к переменам. Крестьяне начинают задумываться о своём положении и необходимости борьбы за справедливость.

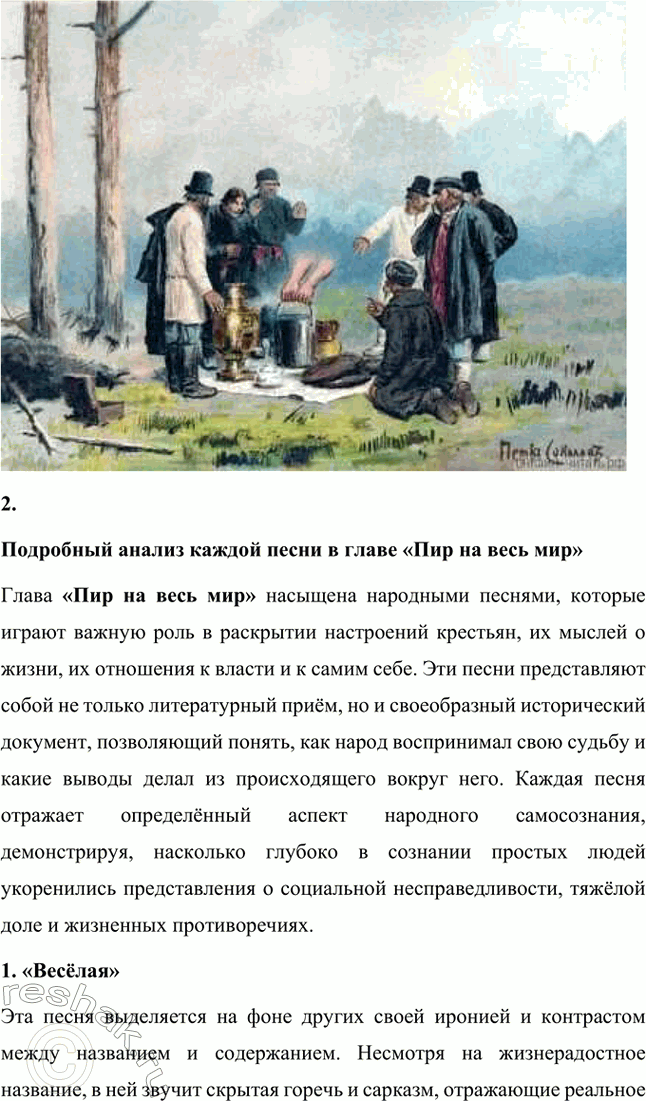

В «Пире на весь мир» автор описывает символическое празднование освобождения крестьян, создавая образы радости и единства народного мира. Глава наполнена ощущением грандиозности и надежды на лучшее будущее. Народ здесь представлен как единое целое, способное преодолевать бедствия и находить радость даже в трудных условиях. Однако под слоем веселья и праздничного настроения чувствуется горечь: свобода крестьян формальна, а реальное положение их мало изменилось. Некрасов через эту главу выражает веру в силу народа, его способность к объединению и сопротивлению угнетению, но также указывает на то, что путь к настоящей свободе ещё не завершён.

Сравнивая эти главы, можно увидеть, что народный мир в «Пире...» по сравнению с «Последышем» становится более осознанным и цельным. Если в «Последыше» крестьяне только начинают осознавать своё положение, то в «Пире...» они уже объединяются в праздновании, демонстрируя единство и внутреннюю силу. Это свидетельствует о переменах в сознании народа, который начинает осознавать себя как мощную коллективную силу, способную преодолевать несправедливость.

Таким образом, «Пир на весь мир» отражает движение народного мира вперёд, показывая его способность к единству, радости и сопротивлению. Однако Некрасов не упускает из виду, что эти перемены ещё не окончательны: в народной жизни всё ещё остаются проблемы и противоречия, требующие разрешения. Через сопоставление этих двух глав автор подчёркивает, что путь к настоящей свободе и благополучию русского народа – это долгий и сложный процесс, полный борьбы, но всё же внушающий надежду.

6. Проанализируйте фрагменты поэмы, в которых создаётся образ Гриши Добросклонова. Как поэту удаётся соединить в этом герое черты народной души и нравственное сознание русского интеллигента?

Образ Гриши Добросклонова в поэме Николая Алексеевича Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» является воплощением идеи соединения народной души с нравственным сознанием русского интеллигента. Через этого героя Некрасов создаёт образ борца за народное счастье, в котором сливаются черты национального характера и идеалы просвещённого гуманизма.

Гриша Добросклонов – это молодой человек, который принадлежит к народу и глубоко понимает его жизнь, страдания и стремления. Его детство прошло в бедности, и он сам испытал все тяготы крестьянской жизни. Однако, в отличие от многих других крестьян, Гриша осознал необходимость не только личной борьбы за выживание, но и борьбы за общественное благо. В его образе воплощена народная стойкость, выносливость и готовность жертвовать собой ради других. Некрасов показывает, что Гриша черпает свою силу и вдохновение в народной культуре, песнях, преданиях и традициях. Это делает его близким и понятным людям, позволяет ему говорить с ними на одном языке.

Вместе с тем Гриша Добросклонов воплощает черты нравственного сознания русского интеллигента. Он обладает образованием, широтой взглядов и высокой моральной целью – бороться за справедливость и освобождение народа. Некрасов подчёркивает, что его герою присуща глубокая вера в возможность изменений и в силу просвещения. Гриша понимает, что одной физической выносливости недостаточно, и делает ставку на интеллектуальное развитие и осознание народом своей силы. Его убеждения основываются на любви к Родине и готовности к самопожертвованию ради её будущего. В этом смысле Гриша является носителем высоких идеалов, характерных для русской интеллигенции XIX века.

Символично, что Гриша сочиняет песни, которые проникают в сердца людей, пробуждают их к осознанию несправедливости окружающего мира и внушают надежду. Некрасов через эту деталь подчёркивает, что истинный путь к изменениям лежит через единство народа и интеллигенции, через пробуждение в людях сознания своих прав и достоинства. Образ Гриши становится олицетворением гармонии между народной душой и высокими гуманистическими ценностями.

Некрасов использует яркие художественные средства, чтобы создать облик своего героя. Через описание его внутреннего мира, стремлений и поступков автор показывает, как в одном человеке соединяются простота и мудрость, эмоциональность и стойкость, сила и гуманизм. Образ Гриши Добросклонова становится идеалом, к которому должен стремиться каждый человек, мечтающий о лучшей жизни для своего народа.

Таким образом, Гриша Добросклонов символизирует соединение народной души с нравственным сознанием русского интеллигента. Некрасов через этого героя показывает, что в борьбе за счастье и справедливость важны как искренность и близость к народу, так и образование, моральная сила и осознание общественного долга. Образ Гриши становится символом надежды и веры в то, что единение народа и интеллигенции способно изменить судьбу России.

Выполняем коллективный проект. Стр. 314

Подготовьте урок-композицию по главе «Пир на весь мир». Распределите материал и выполните задания в мини-группах:

- выучите наизусть одну из песен, звучащих в «Пире на весь мир»;

- раскройте её значение в контексте главы;

- подберите иллюстративный материал к тексту (репродукции картин, старые фотографии, иллюстрации к поэме и т. д.).

Ответьте на вопрос: можно ли на основании этих песен и легенд говорить о неуклонном росте народного самосознания?

1.

Урок-композиция по главе «Пир на весь мир»

Введение

Глава «Пир на весь мир» — одна из ключевых в произведении, раскрывающая важные социальные и исторические процессы. В ней отразились народные настроения, традиции и борьба за справедливость. В ходе урока-композиции учащимся предлагается детально изучить песенный материал, определить его значение в контексте главы и осмыслить его связь с процессами формирования национального самосознания.

I. Разделение материала и задания для групп

Для более детального изучения главы учащиеся работают в мини-группах. Каждая группа получает отдельное задание:

1. Изучение песенного материала:

- Выучить одну из песен, звучащих в главе, и исполнить её на уроке.

- Провести анализ текста песни, определить её основные идеи и художественные средства.

2. Анализ в контексте главы:

- Выявить, какое место песня занимает в структуре главы.

- Определить, какие настроения передаёт песня, какую роль играет в развитии событий.

3. Подбор иллюстративного материала:

- Найдите или создайте изображения, отражающие дух времени (репродукции картин, старые фотографии, иллюстрации к поэме и т. д.).

- Подготовить презентацию с пояснением каждого изображения.

4. Дискуссионный вопрос:

- Обсудите, можно ли на основании этих песен и легенд говорить о росте народного самосознания.

- Найти аргументы «за» и «против».

- Подготовить выступление от группы с выводами.

II. Значение песен в контексте главы

Песни, прозвучавшие в главе «Пир на весь мир», выполняют несколько важных функций:

1. Отражение народного быта и традиций:

Они передают настроение крестьян, показывают, как народ воспринимает происходящее вокруг.

2. Средство выражения эмоций и народной философии:

Через тексты песен герои выражают свои чаяния, страхи и надежды.

3. Социальная и политическая критика:

Народные песни в главе нередко содержат сатирические мотивы, осуждающие социальную несправедливость и произвол помещиков.

4. Средство объединения народа:

Во время совместного пения крестьяне чувствуют себя единым целым, осознают свои общие проблемы и стремления.

III. Примеры песен и их разбор

В главе «Пир на весь мир» звучит несколько знаковых песен:

1. «Весёлая»

- Ироничная песня, в которой через шутливые образы передаётся тяжёлая крестьянская доля.

- Повторяющийся рефрен «Славно жить народу на Руси святой!» звучит саркастически, подчёркивая социальные проблемы.

2. «Барщинная»

- Песня о тяжёлой доле крепостного крестьянина.

- Образы «шкура вся вспорота», «спина расписана» символизируют жестокость помещичьего произвола.

3. «Голодная»

- Песня-притча о голодающем крестьянине, который мечтает о сытости, но даже в мечтах боится делиться хлебом.

- Показывает, как нужда калечит души людей.

4. «Крестьянский грех»

- История о старосте крестьян, который сжёг завещание, даровавшее крестьянам свободу.

- Поднимает тему внутреннего предательства и ответственности народа за свою судьбу.

5. «Солдатская»

- Рассказывает о тяжёлой судьбе русского солдата, который отдал здоровье и жизнь за Родину, но остался забытым и обездоленным.

IV. Иллюстративный материал

Для лучшего восприятия главы можно использовать следующие изображения:

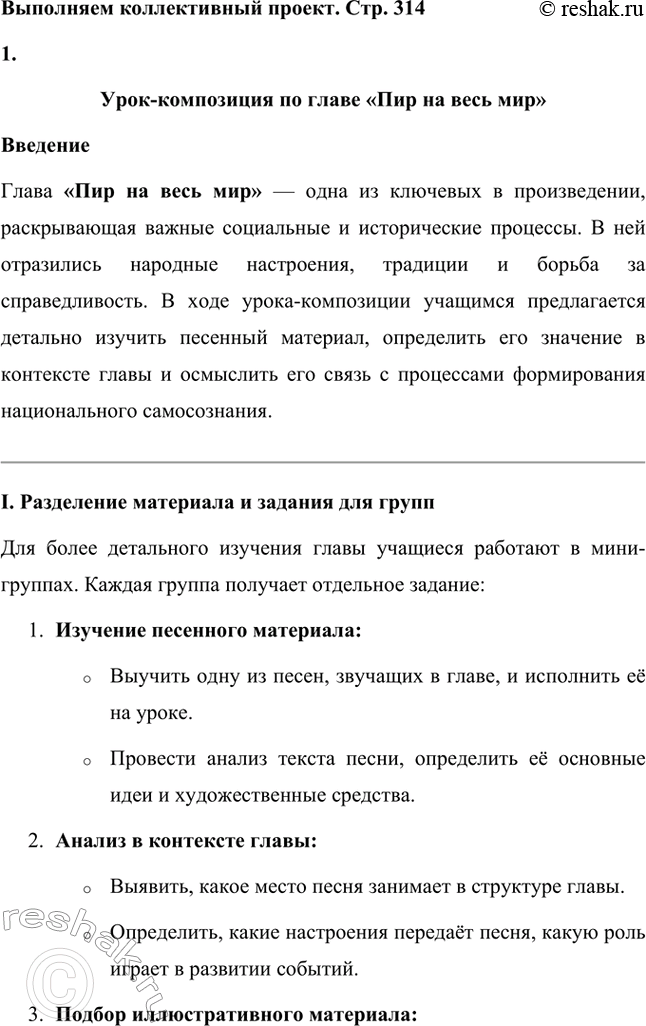

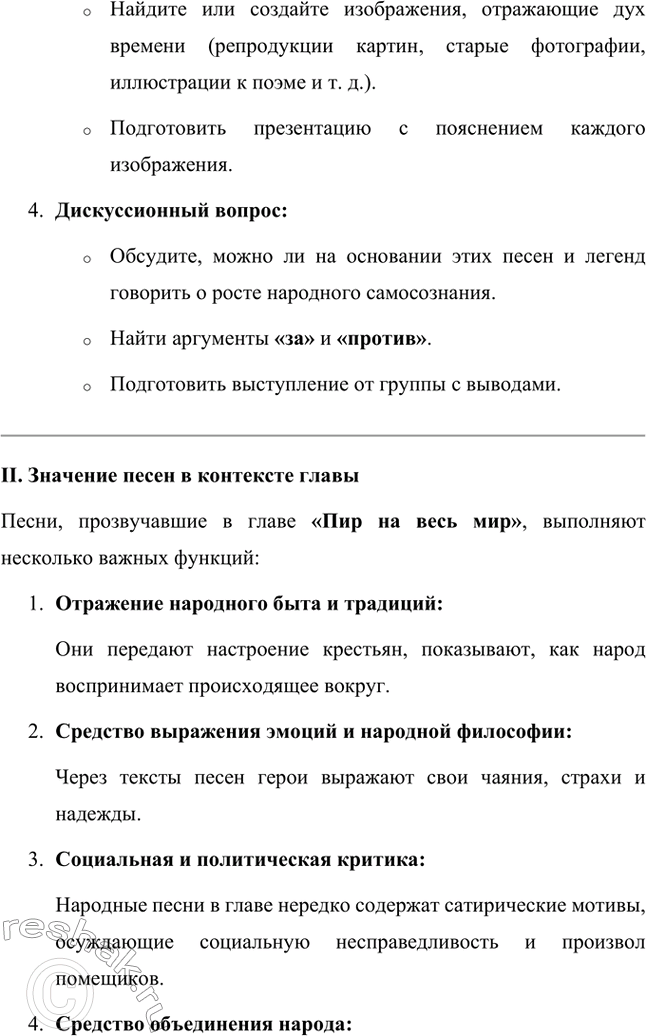

• Картины XIX века, изображающие крестьянский быт:

- В. Перов «Тройка»

- И. Репин «Бурлаки на Волге»

- А. Саврасов «Грачи прилетели»

• Фотографии деревенской жизни дореволюционной России

• Гравюры и иллюстрации к произведению

2.

Подробный анализ каждой песни в главе «Пир на весь мир»

Глава «Пир на весь мир» насыщена народными песнями, которые играют важную роль в раскрытии настроений крестьян, их мыслей о жизни, их отношения к власти и к самим себе. Эти песни представляют собой не только литературный приём, но и своеобразный исторический документ, позволяющий понять, как народ воспринимал свою судьбу и какие выводы делал из происходящего вокруг него. Каждая песня отражает определённый аспект народного самосознания, демонстрируя, насколько глубоко в сознании простых людей укоренились представления о социальной несправедливости, тяжёлой доле и жизненных противоречиях.

1. «Весёлая»

Эта песня выделяется на фоне других своей иронией и контрастом между названием и содержанием. Несмотря на жизнерадостное название, в ней звучит скрытая горечь и сарказм, отражающие реальное положение крестьян. Песня начинается с того, что крестьянин сидит за столом, но ест не потому, что у него есть выбор, а потому, что ему нечего делать. Отсутствие у него даже молока, потому что барин забрал корову «для приплода», подчёркивает нищету простого человека. Далее звучат ещё более мрачные строки о том, что у крестьян забирают всё: кур, телят, землю, даже детей — мальчиков отправляют в рекруты, девочек отдают в дворянские дома. Это подчёркивает тотальную зависимость народа от помещиков и государства.

Самым важным элементом этой песни является рефрен «Славно жить народу на Руси святой!». На первый взгляд он может показаться восхвалением жизни, но в контексте песни это звучит как горькая насмешка. Крестьяне осознают, что их положение ужасно, но формально «по закону» они живут в великой стране, в православном государстве, где якобы царит справедливость. Таким образом, песня становится не просто жалобой на судьбу, а своеобразным социальным памфлетом, высмеивающим парадоксальность ситуации.

Значение в контексте главы:

Эта песня показывает, что крестьяне не только страдают, но и начинают осознавать нелепость и жестокость существующей системы. Однако осознание пока не приводит к протесту — оно выражается в насмешках, горькой иронии, шутках, за которыми скрывается боль. Это важно, потому что народ уже перестаёт воспринимать свою судьбу как неизбежность, но ещё не видит способов её изменить.

2. «Барщинная»

Эта песня — одна из самых тяжёлых по содержанию. Она описывает жизнь крестьянина, который вырос под постоянными наказаниями, побоями и унижениями. Само слово «барщина» указывает на систему принудительного труда, при которой крестьянин был обязан бесплатно работать на помещика, не имея никаких прав.

Песня рисует образ человека, который с детства привык к насилию, его тело изуродовано, его постоянно избивают, его судьба предрешена с самого рождения. В тексте упоминается, что крепостные «потеряли дар речи» — это важная деталь, указывающая на то, что крестьян не только били физически, но и подавляли морально, делая их покорными. Они даже не могут выразить своё недовольство — они привыкли молчать, их воспитали в страхе.

Значение в контексте главы:

Песня показывает, что крестьяне понимают, что их жизнь — сплошные страдания, но воспринимают это как должное. Здесь нет даже той иронии, которая присутствует в «Весёлой» — есть лишь констатация факта: жизнь тяжела, и изменить её невозможно. Это подчёркивает, что национальное самосознание только начинает формироваться — люди осознают свою беду, но ещё не готовы бороться с ней.

3. «Голодная»

Эта песня раскрывает одну из самых страшных тем — голод. В ней изображён крестьянин, доведённый до крайнего истощения, его тело распухло от недостатка пищи, он едва передвигается, его мысли уже путаются. Он мечтает о хлебе, о еде, но даже в своих фантазиях остаётся эгоистом — он не готов делиться ни с родными, ни с детьми. Это подчёркивает, как страшная нужда меняет сознание человека, заставляя его думать только о выживании.

Особенно важно то, что в песне говорится о том, что крестьянин стоит в поле, где колосится рожь. Это символический образ: вокруг него богатая земля, но он не может воспользоваться её плодами. Это метафора крестьянского труда — они работают на земле, но сами остаются голодными, потому что их урожай принадлежит помещику.

Значение в контексте главы:

Песня показывает, что народ осознаёт несправедливость своего положения, но нужда разобщает людей. Они не могут сплотиться, потому что каждый борется за собственное выживание. Это препятствует росту самосознания — пока человек голоден, он не думает о борьбе, он думает только о том, как прожить следующий день.

4. «Крестьянский грех»

Эта песня выделяется среди остальных, потому что в ней поднимается тема не только угнетения крестьян, но и их собственной ответственности за своё положение. В ней рассказывается история крестьянина Глеба-старосты, который уничтожает завещание, освобождающее его соплеменников. Он делает это ради собственной выгоды, предавая своих людей.

Здесь впервые звучит мысль о том, что виноваты не только помещики и власть, но и сами крестьяне. Они готовы продавать друг друга, они боятся перемен, они не способны объединиться. Это новый уровень осознания: народ понимает, что проблема не только во внешнем угнетении, но и в собственном страхе перед свободой.

Значение в контексте главы:

Эта песня — одна из важнейших. Она показывает, что национальное самосознание начинает расти, потому что люди начинают видеть не только внешнего врага, но и внутренние причины своих бед. Однако это осознание пока не ведёт к действию — оно вызывает лишь чувство обречённости.

5. «Солдатская»

Эта песня рассказывает о судьбе простого солдата, который отдал свою молодость и здоровье войне, но оказался никому не нужен. Он остался калекой, но государство забыло о нём, не назначив ему пенсию и не оказав поддержки. Здесь звучит тема предательства со стороны власти — народ служит ей, но ничего не получает взамен.

В песне подчёркивается, что солдат не просто страдал, а именно выполнял свой долг. Однако система устроена так, что даже самые преданные люди оказываются выброшенными за ненадобностью. Это ещё один шаг в развитии народного самосознания — люди начинают понимать, что государство использует их, но не заботится о них.

Значение в контексте главы:

Эта песня подводит итог всему, о чём говорилось в предыдущих песнях. Она показывает, что народ осознаёт несправедливость не только со стороны помещиков, но и со стороны государства. Однако это осознание пока не приводит к протесту — люди просто выражают свою боль, но не знают, что с этим делать.

Вывод

Все эти песни свидетельствуют о том, что народное самосознание начинает пробуждаться. Люди больше не видят в своей судьбе просто «волю Божью» — они понимают, что их бедственное положение связано с социальной несправедливостью. Однако пока это осознание выражается только в песнях, а не в действиях. Народ ещё не готов бороться за свои права, но он уже перестаёт воспринимать своё положение как должное. Это важный шаг, который в будущем приведёт к переменам.

3.

Вопрос о том, можно ли говорить о неуклонном росте национального самосознания на основании песен и легенд, представленных в главе «Пир на весь мир», требует всестороннего рассмотрения. Эти песни пронизаны осознанием народом своего социального положения, горечью от жизни в бедности, осознанием несправедливости существующего строя, но в то же время в них заложено глубокое смирение перед судьбой, отсутствие активного протеста, что делает этот вопрос неоднозначным. Народ понимает, что его положение угнетённое, что власть несправедлива, что жизнь крестьянина — это постоянные тяготы и борьба за выживание. В песнях присутствует критика власти, помещиков, чиновников, военных порядков, но в то же время

Важный момент заключается в том, что в этих песнях народ уже не просто сетует на свою судьбу, а с горечью, иногда даже с иронией осознаёт, что его положение — результат не только внешних обстоятельств, но и внутренних пороков общества. В песне «Крестьянский грех» мы видим, что крестьяне начинают осознавать, что бедность, бесправие и страдания происходят не только из-за помещиков, но и из-за самих крестьян, из-за их неспособности объединиться, их страха перед властью, их склонности к предательству ради собственной выгоды. Это уже говорит о более глубоком уровне осознания, когда народ перестаёт видеть в своих бедах только чужую вину и начинает задумываться о своём участии в этом процессе. Однако это осознание пока не ведёт к борьбе, а скорее вызывает чувство ещё большей безысходности. Люди понимают, что их положение тяжёлое, что несправедливость окружает их со всех сторон, но в этих песнях нет призывов к восстанию, нет духа сопротивления, а есть лишь констатация факта: мы страдаем, но ничего не можем изменить.

В этом смысле рост национального самосознания можно назвать скорее постепенным, чем неуклонным. Если бы процесс шёл стремительно, в этих песнях мы увидели бы не только осознание, но и готовность к действию, а здесь действие ещё не оформилось, здесь пока только боль, осознание своего унижения, но не революционный настрой. Однако если рассматривать эти песни в исторической перспективе, можно сказать, что они являются важным этапом формирования национального самосознания. Ведь любое изменение начинается с осознания, с формирования у людей понимания того, что они живут не так, как должны, что их права нарушаются, что их жизнь могла бы быть другой. И в этом смысле эти песни действительно свидетельствуют о том, что народ начинает осознавать свою роль в обществе, своё угнетённое положение, свою несправедливо тяжёлую судьбу. Особенно это заметно в песнях «Барщинная» и «Голодная», где народ уже не просто жалуется, а именно осознаёт свою обречённость и воспринимает её как нечто незаслуженное. Это очень важный момент, потому что, когда народ понимает, что он страдает не просто потому, что «такова судьба», а потому, что существует несправедливость, он уже делает первый шаг к борьбе за свои права.

С другой стороны, в этих песнях есть мотивы, которые показывают, что народ ещё не готов к борьбе. Они наполнены смирением, ожиданием чуда, надеждой на высшие силы. Люди пока ещё не видят в себе возможности изменить свою жизнь, они продолжают надеяться на добрых господ, на справедливость, на чудесное избавление. Это особенно заметно в песне «Солдатская», где показана трагедия простого солдата, отдавшего жизнь за страну, но оказавшегося никому не нужным. Здесь есть и возмущение, и осознание несправедливости, но нет мысли о том, что можно что-то сделать, чтобы этого не происходило. Народ по-прежнему воспринимает себя как жертву, а не как активную силу, способную изменить мир. Это значит, что рост самосознания идёт, но он ещё не завершён, он находится в стадии формирования.

Таким образом, на основании этих песен и легенд можно говорить о начале процесса роста национального самосознания, но не о его неуклонном развитии. Если бы он был неуклонным, мы бы увидели в этих текстах больше решимости, больше протеста, больше желания изменить ситуацию. А пока народ в них больше осознаёт свою беду, но не ищет путей её преодоления. Однако если рассматривать их как часть исторического процесса, то это, безусловно, важный этап на пути к формированию национального самосознания. Люди перестают воспринимать свою судьбу как должное, они начинают видеть в ней несправедливость, они начинают осознавать, что их беды связаны не с Божьей волей, а с социальными условиями. Это осознание ещё не ведёт к действию, но само по себе является шагом вперёд. Если бы народ продолжал воспринимать свою жизнь просто как божью кару, если бы он не искал объяснений и виновных, то самосознания вообще бы не было. Но в этих песнях мы видим, что люди уже не просто терпят, а начинают задавать вопросы, искать причины, понимать, что их жизнь не такая, какой должна быть. Это и есть первый шаг к пробуждению национального самосознания.

В целом, песни и легенды из главы «Пир на весь мир» можно рассматривать как отражение того, что народ начинает осознавать свою роль, свою судьбу и свою несправедливость. Однако они также показывают, что этот процесс ещё далёк от завершения. В них нет революционного духа, нет готовности к сопротивлению, в них всё ещё много фатализма, смирения и ожидания чуда. Это значит, что рост самосознания идёт, но медленно, с трудом, противоречиво. Народ пока больше осознаёт свою беду, чем ищет пути её решения, но сам факт осознания — это первый шаг к переменам. В этом смысле песни главы «Пир на весь мир» можно назвать предвестниками грядущего народного пробуждения. Они ещё не являются революционными, но в них уже заложены семена будущего протеста. Народ начинает понимать, что его жизнь тяжела не просто так, а потому что существует несправедливость, и это осознание рано или поздно должно привести к желанию устранить эту несправедливость.

Похожие решебники

Популярные решебники 10 класс Все решебники

*размещая тексты в комментариях ниже, вы автоматически соглашаетесь с пользовательским соглашением