Ответы на вопросы на стр.39-40 Часть 1 ГДЗ Лебедев 10 класс Базовый уровень (Литература)

Рассмотрим вариант решения задания из учебника Лебедев 10 класс, Просвещение:

Вопросы для самопроверки. Стр. 39

1. В чём заключалось своеобразие общественной роли критики в России XIX века, чем оно было обусловлено?

Своеобразие общественной роли критики в России XIX века заключалось в том, что критическое прочтение произведения литературы являлось одновременно манифестом общественной позиции. В критических оценках произведений литературы находили выражение разные взгляды не только на искусство, но и на общественное устройство.

Это было обусловлено верой в действенную, преобразующую мир силу художественного слова. От литературных проблем критика всегда поднималась к проблемам общественным, имеющим прямое отношение к судьбе страны, народа, нации.

Ориентация критики на широкие круги читателей делала её очень популярной: авторитет критика в России был велик, и его статьи воспринимались как оригинальные произведения, пользующиеся успехом наравне с литературой.

2. Чем объясняется многообразие направлений в русской критике второй половины XIX века? Каковы особенности русской критики и как они связаны со спецификой нашей литературы?

Многообразие направлений в русской критике второй половины XIX века объясняется тем, что критическая литература этого времени была очень популярна. Её читали так же часто, как и художественную, поэтому она развивалась многогранно и разносторонне. Кроме того, на это время пришлось развитие различных общественных сил: либералов, западников, славянофилов и так далее. Каждый из них имел свой взгляд и литературный путь, по которому и следовал.

Особенности русской критики второй половины XIX века:

• Публицистичность. Критики никогда не рассматривали художественное произведение только с эстетической точки зрения. Прежде всего, важна его гражданская идея.

• Авторитетность. Авторитет критиков в России XIX века был огромен, а критические статьи в глазах читателей обладали тем же весом, что и художественные произведения.

Связь со спецификой литературы заключается в том, что русская литературная критика от литературных проблем всегда поднималась к проблемам общественным, имеющим прямое отношение к судьбе страны, народа, нации. Анализируя литературное произведение, критик не ограничивал себя рассуждениями о художественной форме, о мастерстве писателя.

Повторение изученного. Стр. 39

1. Приведите из знакомой вам истории русской литературы первой половины XIX века факты, свидетельствующие о глубокой вере русского писателя в преобразующую мир силу художественного слова.

Факты из истории русской литературы первой половины XIX века, свидетельствующие о глубокой вере писателей в преобразующую силу художественного слова:

• Монолог Чацкого в комедии «Горе от ума» А. Грибоедова. В нём герой обвиняет Фамусова и его соратников в приверженности всему старому, даже не понимая, что старые нормы и нравы не приносят пользы никому.

• Стихотворение А.С. Пушкина «Пророк». Это рассуждение о призвании творца, о его высшей миссии. Лирический герой стихотворения не хочет, чтобы высокое искусство служило земным страстям, но жаждет, чтобы оно возносило людей до небес, помогало им постичь суть явлений.

• Монолог Катерины в драме Островского «Гроза». Молодая женщина не просто сожалеет о том, что пора беззаботной юности не вернётся. Задаваясь вопросом о том, почему люди не летают, как птицы, Катерина, по сути, рассказывает, что её душа потеряла свою силу, и больше не может парить.

2. Опираясь на учебник и используя рекомендованную учителем дополнительную литературу, подготовьте сообщение о расстановке общественных сил в эпоху 1860-х годов, о позициях славянофилов и западников.

К середине 19 века в общественно-политической мысли Российской империи выделилось два направления – западники и славянофилы. Их представителями были выходцы из среды купечества, аристократии и разночинцев, в том числе известные философы и писатели.

Общественное движение в Российской империи в последние годы правления императора Александр I было связано с деятельностью декабристов. После подавления их выступлений, в годы царствования Николая I, сформировались два направления общественно-политической мысли – западники и славянофилы.

У каждого из этих направлений были свои предшественники в XVII-XVIII веке. К западникам допетровской эпохи следует отнести Бориса Морозова, Артамона Матвеева и Василия Голицына.

Взгляды славянофилов сложились к 1839 году, а западников – к 1841. Их формирование происходило под влиянием «Философических писем» Чаадаева, которые были опубликованы в 1836 году. Сами термины появились уже в ходе полемики 1840-ых. Известными представителями славянофилов были браться Киреевские и братья Аксаковы, а также философ Юрий Самарин. Среди известных западников можно назвать историков Грановского и Соловьева, писателя Тургенева.

После реформы 1861 года в стране прошла волна крестьянских восстаний. Проблемы переустройства жизни волновали все активно действующие силы – от революционеров-демократов, которые звали Русь к топору, до мягких и либеральных сторонников постепенного и бескровного эволюционного пути.

В 60-е годы XIX века менялся и характер литературной жизни. Отчетливей определились группировки славянофилов, западников и революционных демократов.

Славянофильство – направление в русской общественной и литературной мысли 40 – 60-х годов XIX века. Оно отстаивало самобытность исторического и культурного пути России. Славянофилы называли свое направление славяно-христианским, московским, истинно русским. Они идеализировали религиозно-нравственные и социальные начала Киевской и Московской Руси, создавая модель утопического общественного строя. Для славянофилов подлинная история России трагически оборвалась реформами Петра 1.

Западники, напротив, считали, что подлинная история Российского государства только началась с петровских преобразований. Они утверждали «западный», буржуазный путь развития России, были активными противниками крепостного права. И эти идеи защищало не только революционно-демократическое крыло (Н.А, Добролюбов, Н.Г. Чернышевский), но и либеральные западники (В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Н.П. Огарев, Т.Н. Грановский, В.П. Боткин, П.В. Анненков, И.И. Панаев, И.С. Тургенев).

И славянофилы, и западники выступали против крепостничества, однако представления о дальнейшем пути России у них были различны. Обострение споров привело к разрыву всех личных отношений между прежде дружественными людьми и к их ожесточенной полемике.

3.

Преобразуйте материал статьи в таблицу, заполните 1-ю и 2-ю колонки. Заполнять 3-ю и 4-ю колонки можно постепенно в течение года.

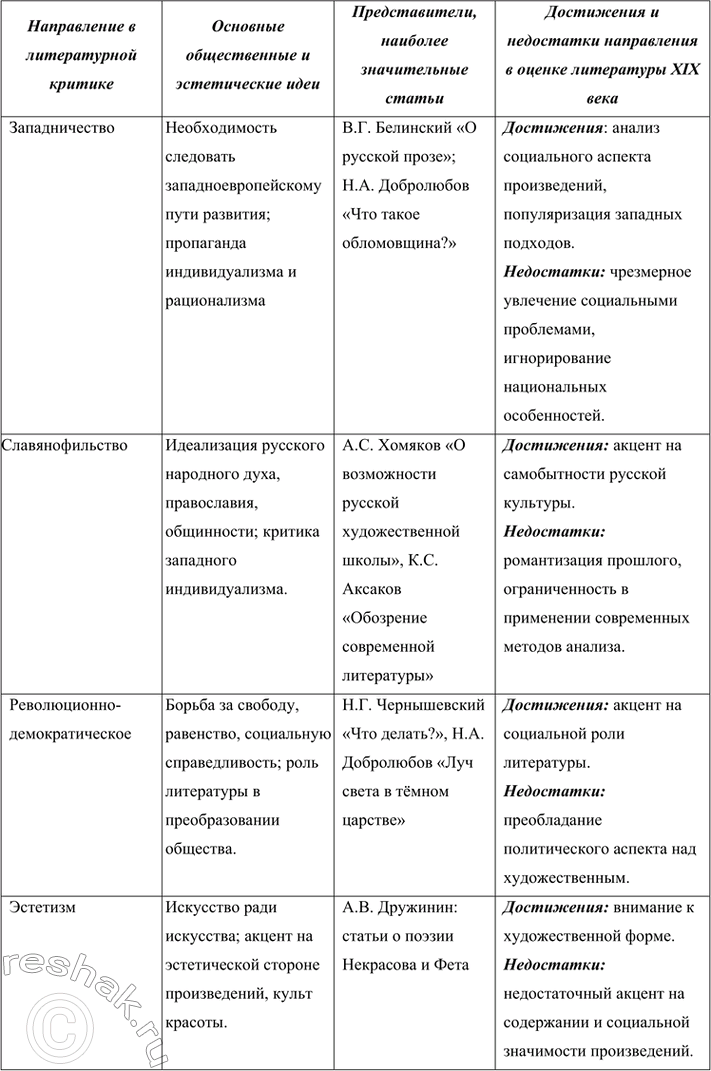

Направление в литературной критике Основные общественные и эстетические идеи Представители, наиболее значительные статьи Достижения и недостатки направления в оценке литературы XIX века

Западничество Необходимость следовать западноевропейскому пути развития; пропаганда индивидуализма и рационализма В.Г. Белинский «О русской прозе»; Н.А. Добролюбов «Что такое обломовщина?» Достижения: анализ социального аспекта произведений, популяризация западных подходов.

Недостатки: чрезмерное увлечение социальными проблемами, игнорирование национальных особенностей.

Славянофильство Идеализация русского народного духа, православия, общинности; критика западного индивидуализма. А.С. Хомяков «О возможности русской художественной школы», К.С. Аксаков «Обозрение современной литературы» Достижения: акцент на самобытности русской культуры.

Недостатки: романтизация прошлого, ограниченность в применении современных методов анализа.

Революционно-демократическое Борьба за свободу, равенство, социальную справедливость; роль литературы в преобразовании общества. Н.Г. Чернышевский «Что делать?», Н.А. Добролюбов «Луч света в тёмном царстве» Достижения: акцент на социальной роли литературы.

Недостатки: преобладание политического аспекта над художественным.

Эстетизм Искусство ради искусства; акцент на эстетической стороне произведений, культ красоты. А.В. Дружинин: статьи о поэзии Некрасова и Фета Достижения: внимание к художественной форме.

Недостатки: недостаточный акцент на содержании и социальной значимости произведений.

Выполняем коллективный проект. Стр. 40

1. Подготовьтесь к дискуссии на тему:

1-й вариант. Соответствует ли творчество А. С. Пушкина представлениям А. В. Дружинина о поэте-артисте?

2-й вариант. Можно ли вслед за А. В. Дружининым отнести Н. В. Гоголя к «дидактическим» писателям?

(При подготовке необходимо прочитать указанные литературнокритические статьи, продумать уточняющие вопросы по дискуссионной теме, подобрать примеры литературных произведений или факты биографий писателей, которые можно использовать в качестве аргументов.)

Проведите дискуссию в форме свободного обсуждения или дебатов.

1 вариант

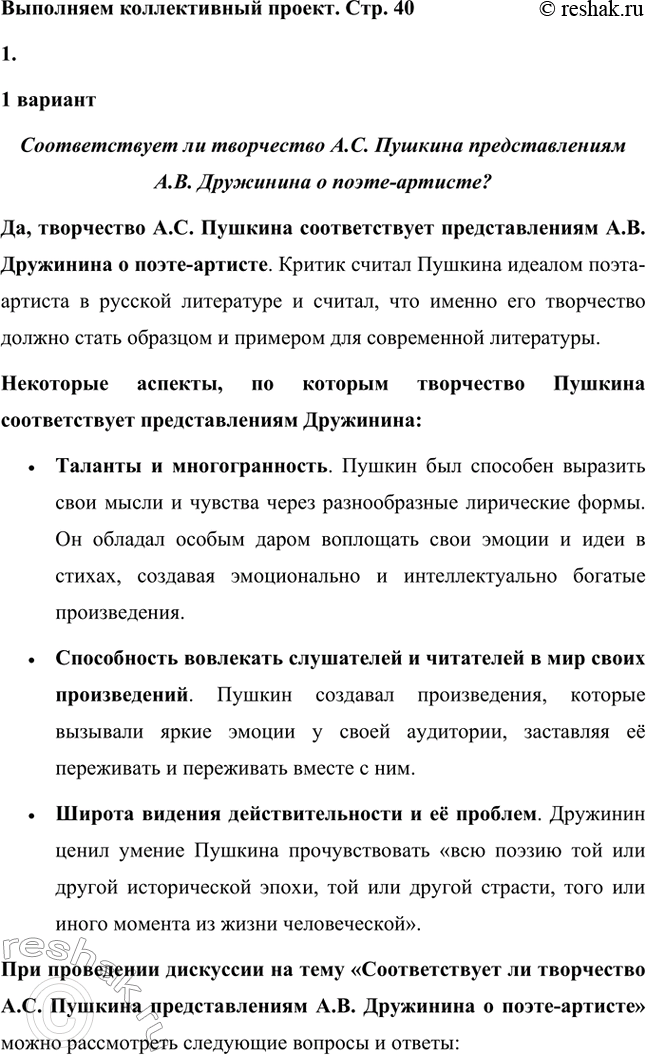

Соответствует ли творчество А.С. Пушкина представлениям А.В. Дружинина о поэте-артисте?

Да, творчество А.С. Пушкина соответствует представлениям А.В. Дружинина о поэте-артисте. Критик считал Пушкина идеалом поэта-артиста в русской литературе и считал, что именно его творчество должно стать образцом и примером для современной литературы.

Некоторые аспекты, по которым творчество Пушкина соответствует представлениям Дружинина:

• Таланты и многогранность. Пушкин был способен выразить свои мысли и чувства через разнообразные лирические формы. Он обладал особым даром воплощать свои эмоции и идеи в стихах, создавая эмоционально и интеллектуально богатые произведения.

• Способность вовлекать слушателей и читателей в мир своих произведений. Пушкин создавал произведения, которые вызывали яркие эмоции у своей аудитории, заставляя её переживать и переживать вместе с ним.

• Широта видения действительности и её проблем. Дружинин ценил умение Пушкина прочувствовать «всю поэзию той или другой исторической эпохи, той или другой страсти, того или иного момента из жизни человеческой».

При проведении дискуссии на тему «Соответствует ли творчество А.С. Пушкина представлениям А.В. Дружинина о поэте-артисте» можно рассмотреть следующие вопросы и ответы:

1. Вопрос: Можем ли мы сказать, что А. В. Дружинин считал истинным поэтом только того, кто воспевал идею вечной красоты, приверженцев идеи «чистого искусства»?

Ответ: Нет, это не совсем так. Дружинин сформулировал два теоретических представления об искусстве: дидактическое и артистическое. Дидактическими поэтами критик-либерал называл авторов, создающих произведения, призванные научить читателя чему-либо – правилам поведения, основам морали, внимательному отношению к людям, любви к родине и т. д. Главный признак дидактического произведения – желание и способность автора предложить читателям нечто большее, чем просто удовольствие и развлечение.

2. Вопрос: Можно ли поэтов, писателей, людей искусства причислить к одному из представлений А. Дружинина? Разделить авторов на «дидактиков» и «артистов»?

Ответ: А. Дружинин считал Пушкина идеалом поэта-артиста в русской литературе. Критик считал, что именно его творчество должно стать образцом и примером для современной литературы.

3. Вопрос: Какие произведения А.С. Пушкина позволяют нам вслед за критиком А. Дружининым назвать его поэтом-артистом?

Ответ: Дружинин писал о Пушкине: «Увлекаемый натурою своею ко всему величавому, прекрасному, отрадному в жизни, он даёт волю своей натуре и поёт песни, от которых никогда не перестанет биться сердце русского человека». Особенно в великом поэте Дружинин ценил широту видения действительности и её проблем.

Также в качестве аргументов можно использовать цитаты из произведений Пушкина, которые подтверждают его соответствие представлениям Дружинина о поэте-артисте, например, описание широты видения действительности и её проблем в стихотворении «При чтении Пушкина мы будто переносимся из одного мира в другой, от искусственного освещения к простому дневному свету».

2.

2-й вариант

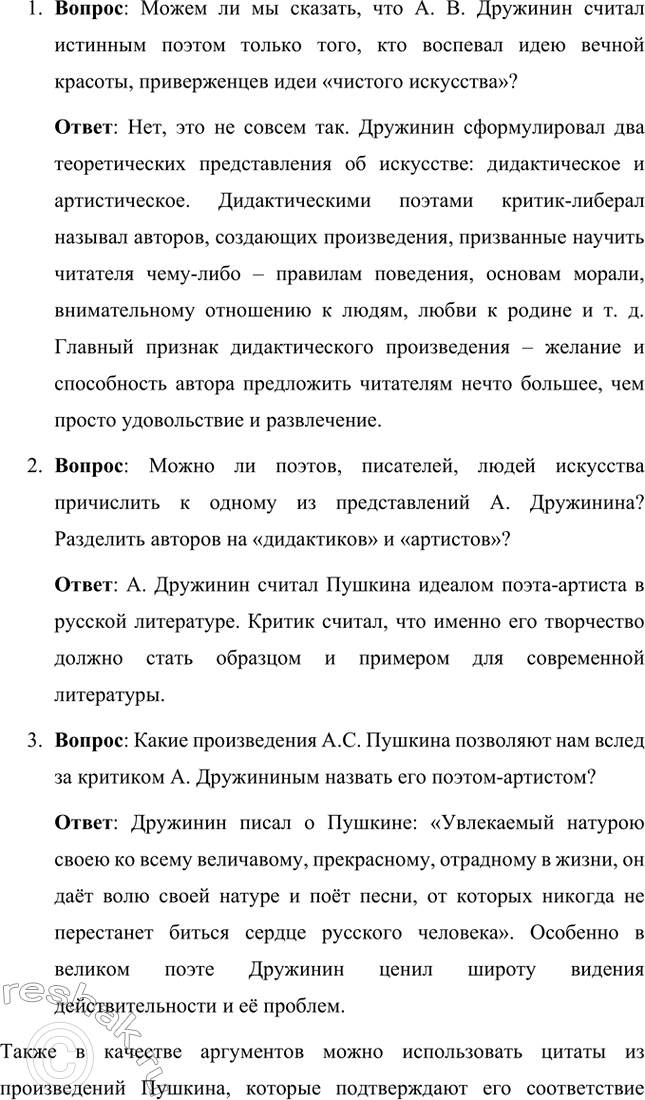

Можно ли вслед за А.В. Дружининым отнести Н.В. Гоголя к «дидактическим» писателям?

Да, вслед за А.В. Дружининым Н.В. Гоголя можно отнести к «дидактическим» писателям.

Термин «дидактический» применительно к литературе означает, что произведения автора призваны научить читателя чему-либо – правилам поведения, основам морали, внимательному отношению к людям, любви к родине и т. д.

Каждый рассказ, повесть или пьеса Гоголя несут в себе важный этический посыл. Они написаны не только для того, чтобы развлекать читателей, их основная задача – заставить смеяться над теми проблемами и язвами, которые разъедали российское общество первой половины XIX века.

Можно задать такие уточняющие вопросы по дискуссионной теме:

• Можно ли дать чёткое разделение авторов художественной литературы или их произведений по тем или иным направлениям, как это предлагал Дружинин?

• Какие произведения одного автора могут отражать вечные идеи красоты, добра, любви, а другие – быть определённым «поучением»?

В качестве аргументов можно использовать примеры литературных произведений, например: в «Мёртвых душах» недостатки и пороки русского общества вскрываются не в злодейских поступках, а в обыденных вещах и поступках всех героев. Также можно упомянуть, что творчество Гоголя имеет много общего с такими видами дидактической литературы, как притчи, басни, мифы: оно призвано вдохновлять людей на подвиги (например, «Тарас Бульба»), показывать, что так жить нельзя, давать советы и побуждать к практическим действиям.

Язык литературы. Стр. 40

1. Определите стиль текста. Укажите признаки стиля.

В числе многих идей В. Г. Белинского, оказавшихся плодотворными для русской культуры, была и мысль о важной, необходимой роли в формировании общественного самосознания произведений мемуарного характера. Называя их «летописями наших времён», великий критик призывал не только читать и публиковать автобиографии, записки, дневники, но и писать их. Призыв его стал предвидением. Русская мемуаристика совершает во второй половине XIX века качественный и количествен-

ный скачок; лучшие её творения становятся заметным явлением литературного процесса и предметом внимания со стороны читателей и критики; в её жанрах пишут люди разных убеждений, разного социального положения. Круг самого Белинского, среда сотрудников «Отечественных записок» и «Современника» дали целый ряд интереснейших мемуаристов: П. В. Анненкова, И. И. Панаева, А. Я. Панаеву и многих других. Разделял мнение Белинского о большой ценности мемуарной литературы автор «Былого и дум» А. И. Герцен. Свою исповедь оставил его друг и соратник Н. П. Огарёв. Пишет «Литературные и житейские воспоминания» И. С. Тургенев. И. А. Гончаров создаёт мемуарные «Заметки о личности Белинского» и воспоминания «В Университете» и «На Родине».

Каждый из мемуаристов своим путём пришёл к мысли оставить воспоминания. Личность, мировоззрение, жизненные перипетии, эпоха определили содержание воспоминаний, их особенности, их уровень, принципы отбора материала. (Г.Г.Елизаветина)

Текст написан в научно-публицистическом стиле, который сочетает в себе признаки научного и публицистического изложения.

Признаки стиля:

1) Научная точность и логичность:

• Текст содержит упоминание конкретных исторических личностей (В.Г. Белинский, И. Панаев, Н.Г. Чернышевский, А.И. Герцен) и фактов.

• Приводятся сведения о значении русской мемуаристики и её влиянии на культуру XIX века.

2) Обобщение и аналитичность:

• Рассматривается важность мемуарного жанра в формировании общественного самосознания.

• Делается обобщение о роли русской мемуаристики как явления.

3) Публицистическая эмоциональность:

• Используются оценочные высказывания, подчёркивающие значение мемуарного жанра: «великий критик призывал не только читать и публиковать воспоминания, но и писать их», «каждый из мемуаристов своим путём пришёл к мысли оставить воспоминания».

4) Доступность для широкой аудитории:

• Стиль не перегружен сложной терминологией, что делает текст доступным для широкой аудитории.

• Применение риторических приёмов (например, использование обобщений: «Каждый из мемуаристов своим путём пришёл…»).

5) Ясная структура:

• Текст структурирован: сначала даётся общее введение в тему, затем примеры и аргументы, заканчивается выводами.

Таким образом, текст отражает сочетание научного подхода и публицистической выразительности, что характерно для научно-публицистического стиля.

2. Выпишите из толкового словаря определение понятий мемуары, мемуаристика.

Мемуары – это записки современников, литературные воспоминания о прошлых событиях, сделанные автором или участником этих событий.

Мемуаристика – это совокупность произведений мемуарного жанра, посвящённых воспоминаниям о личной жизни или исторических событиях, а также литературное направление, связанное с такими произведениями.

Какие литературные мемуары, упомянутые в тексте, вам знакомы?

Знакомы упомянутые в тексте литературные мемуары:

• «Былое и думы» А.И. Герцена;

• «Литературные и житейские воспоминания» И.С. Тургенева;

• «Заметки о личности В.Г. Белинского», воспоминания «В Университете» и «На Родине» И.А. Гончарова.

3. Какие литературные мемуары, упомянутые в тексте, вам знакомы? ш Как вы думаете, в каком случае необходимо обращаться к мемуаристике при изучении истории литературы?

К мемуаристике нужно обращаться, когда необходимо узнать больше о какой-либо литературе, направлении, течении, так как личность, мировоззрение, жизненные перипетии, эпоха определили содержание воспоминаний, их особенности, их уровень, принципы отбора материала.

Автобиографическая исповедь человека несёт оценочное восприятие своего времени: окружающих людей, их статуса и привычек, умонастроения и мыслей.

Похожие решебники

Популярные решебники 10 класс Все решебники

*размещая тексты в комментариях ниже, вы автоматически соглашаетесь с пользовательским соглашением