Ответы на вопросы на стр.58-59 Часть 1 ГДЗ Коровин 11 класс (Литература)

Рассмотрим вариант решения задания из учебника Коровин, Вершинина, Гальцова 11 класс, Просвещение:

Творческие задания

1. Сравните автобиографические трилогии М. Горькою и Л. Толстого или какую-нибудь одну часть из трилогии М. Горького с подобной частью из трилогии Л. Толстого (например, «Детство» М. Горького и «Детство» Л. Толстого). Чем различаются изображения нравственною взросления героев у этих писателей? Подготовьте развёрнутый — устный или письменный - ответ.

Изображения нравственного взросления героев в автобиографических трилогиях Горького и Л. Толстого различаются поставленными задачами.

Лев Толстой пишет про человеческий путь, в его трилогии акцентированы этические проблемы бытия. Основу жизнеописания составляет «поэтизация жизни», любовь к которой пронизывает все книги трилогии.

Максим Горький уповает не столько на внутренний дух человека, сколько на радикальное обновление всей русской жизни в целом. Чтобы вскрыть несостоятельность общественного мироустройства, писатель вводит в повествование широкие картины русской жизни, обрисовывает драматические судьбы многих «спутников жизни» героя и создаёт панорамное полотно российской жизни накануне неизбежных, по мысли автора, социальных перемен.

Таким образом, Толстой пишет про человеческий путь, а Горький – про общественное воздействие.

Также наблюдаются различия изображений нравственного взросления героев в автобиографических трилогиях Горького и Л. Толстого.

Отличаются условия, в которых проходило детство. У Николеньки из трилогии Толстого было счастливое детство в обеспеченной семье, где о нём заботились. У героя Горького, Алеши, детство было не таким радужным: после смерти отца он попал в семью деда, где царили суровые нравы.

Различен масштаб проблем, затрагивающих героев. Николенька даже в финале своего детства сохраняет наивность, чистоту души и нерешительность. Алеша же подвергается насилию, с ножом вступает за беременную мать, терпит нужду и издевательства сверстников. Его становление проходит не благодаря, а вопреки всему, поэтому герой становится грубым созданием, готовым дать отпор.

Эстетические задачи писателей тоже различаются. Толстой стремится заразить читателя подлинно нравственным отношением к жизни, основу его жизнеописания составляет «поэтизация жизни». Горький, в отличие от Толстого, уповает не столько на внутренний дух человека, сколько на радикальное обновление всей русской жизни в целом.

2. Напишите эссе на тему «Имя собственное в одном из произведений М. Горького», охарактеризовав художественную функцию и скрытые смыслы личных имён, прозвищ, названий, использованных автором.

Эссе

Имя собственное в одном из произведений М. Горького

В произведениях художественной литературы писатели нередко прибегают к приему, который получил название «говорящие имена и фамилии». Функции говорящих имён довольно разнообразны, основная же заключается в том, что имя персонажа выражает важнейшую черту его характера, манеру поведения, роль в произведении. Чаще всего прием используют в драматургии, так как здесь отсутствует авторский текст.

Воспользовался этим художественным средством и М. Горький в пьесе «На дне». Все герои, хозяева и обитатели ночлежки, имеют имена, которые отражают их ключевые качества, положение в ночлежке. Один из главных персонажей Лука связан с темой веры, Горький выбрал для него имя одного из апостолов Христа. Он, словно миссионер, несет в ночлежку добро и свет, хотя на этот счет есть противоположное мнение, гласящее, что имя Лука является однокоренным слову «лукавый». В этом случае образ будет трактоваться совсем по-другому. Лукавый старик не любит людей и коварно использует их слабости.

Своего оппонента Сатина Лука чуть ли ни единственный называет по имени Константин, что в переводе с латинского обозначает «постоянство». Фамилия героя предположительно образована от названия мифического существа Сатира, а, может быть, происходит от диалектного названия болотного растения сат. И то, и другое подходит герою: у него легкий, как у сатира, нрав, нечестная, непутевая жизнь затянула его как болото. Сатин отличается от других персонажей устойчивостью, постоянством.

Актер получил свое прозвище за то, что в прошлой, благополучной жизни играл в театре и до сих пор вспоминает сыгранные роли. Он пытается декламировать стихи, монологи, но с каждым разом это всё труднее ему даётся. Отравленный алкоголем мозг не в состоянии хранить в памяти много информации.

Прозвище Барона – это тоже напоминание о прошлой жизни. Он, конечно, не был бароном, но был знатным, богатым человеком. Барские замашки иногда проявляются у него и в этой новой реальности. Лука сравнивает барскую жизнь с оспой, болезнь ушла, а следы остались.

Фамилия Бубнов образована от слова «бубен», которое имеет несколько значений. В прямом смысле это музыкальный инструмент, подобный барабану, от которого много шума. В некоторых славянских диалектах слово обозначает промотавшегося человека, лентяя. Последнее больше подходит характеру героя, его жизненным обстоятельствам. Бубнов не любит работать, имел свое дело, но ушел от жены, и все досталось ей. Он об этом не жалеет, потому что считает, что пропил бы всё. Он сам признается, что не любит работать.

Многозначны и женские имена в пьесе. Василиса, «царствующая», является хозяйкой заведения, командует, распоряжается в ночлежке. Настя, «воскресшая», после встречи с Лукой, действительно, преображается. Наташа, «утешаемая», – вечная страдалица, которой все сочувствуют.

Имена персонажей являются ключом к их характерам и судьбам. Сейчас невозможно установить, относился ли сам Горький так внимательно к подбору имен, но все имена подходят их владельцам, как нельзя лучше.

3. Выявите функцию цитат и реминисценций в пьесе М. Горького «На дне». Какова роль ремарок в передаче авторской позиции? Напишите небольшое исследование на эту тему.

Функция цитат и реминисценций в пьесе Максима Горького «На дне» заключается в том, что они помогают выявить уровень образованности, внутренний мир и мечты героев. Также эти приёмы напоминают о прошлой жизни некоторых обитателей подвала: Сатина, Актёра, Барона, например. Ещё цитаты и реминисценции позволяют автору указать на трагическое настроение пьесы, подтолкнуть к размышлениям о человеке и смысле его существования. Например, Сатин цитирует строки из «Песни о вещем Олеге» А. С. Пушкина: «Скажи мне, кудесник, любимец богов, – что сбудется в жизни со мною». А Актёр произносит строки из стихотворений Беранже «Гастрономы» («Обжирайтесь, мрачные умы…») и «Старый бродяга» («Яма эта… будет мне могилой… умираю, немощный и хилый!»).

Роль ремарок в передаче авторской позиции в пьесе «На дне» заключается в том, что они помогают понять настоящие мотивы и мысли персонажей. С их помощью Горький показывает состояние героев, их мысли и эмоции. Ярким примером является Лука: ремарки указывают на его неискренность, потайной смысл его слов, возникает вопрос: «А верит ли он сам в то, что говорит?». При разговоре с Анной Лука отвечает: «Мяли много, оттого и мягок...». Но Горький добавляет ремарку: «Смеётся дребезжащим смехом». Ремарки указывают на неискренность Луки, потайной смысл его слов.

4. Приготовьте сообщение и презентацию на тему «М. Горький и Московский Художественный театр».

Сообщение

М. Горький и Московский художественный театр

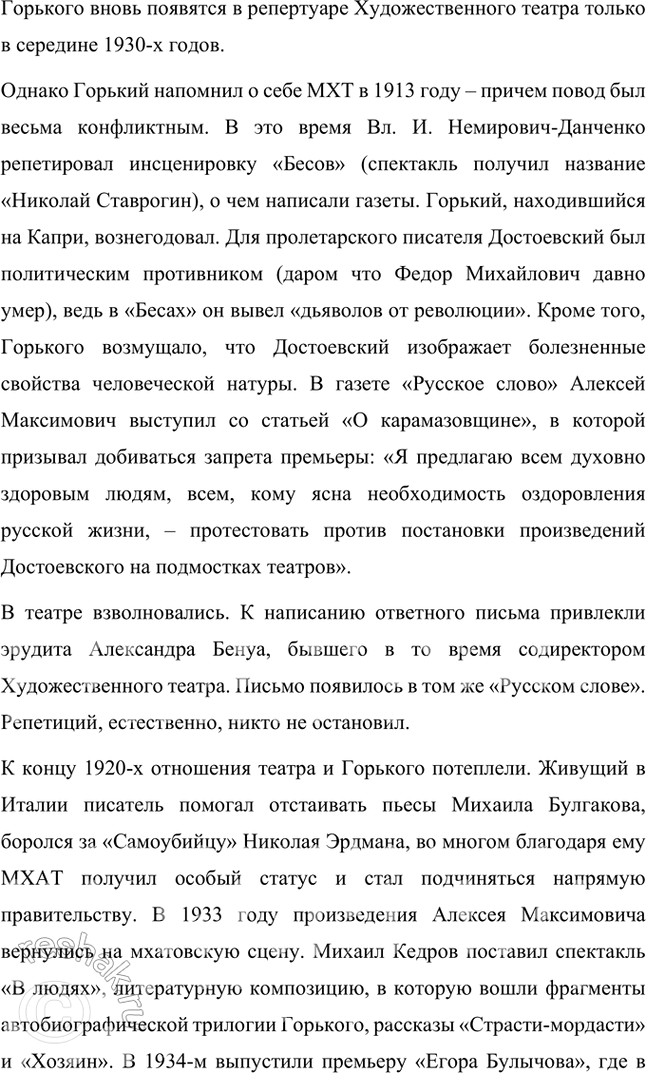

Максим Горький – еще одно драматургическое открытие Художественного театра после А.П. Чехова, второй важнейший для МХТ автор.

С «художественниками» 32-летний Алексей Пешков познакомился в 1900 году в Ялте, куда труппа МХТ приехала, чтобы увидеться с Чеховым и показать местной публике свои спектакли. Инициатором визита Горького в Крым был именно Чехов: «Непременно приезжайте. Вам надо поближе подойти к этому театру и присмотреться, чтобы написать пьесу», – советовал Антон Павлович в письме от марта 1900 года. Знакомы они были с 1898 года.

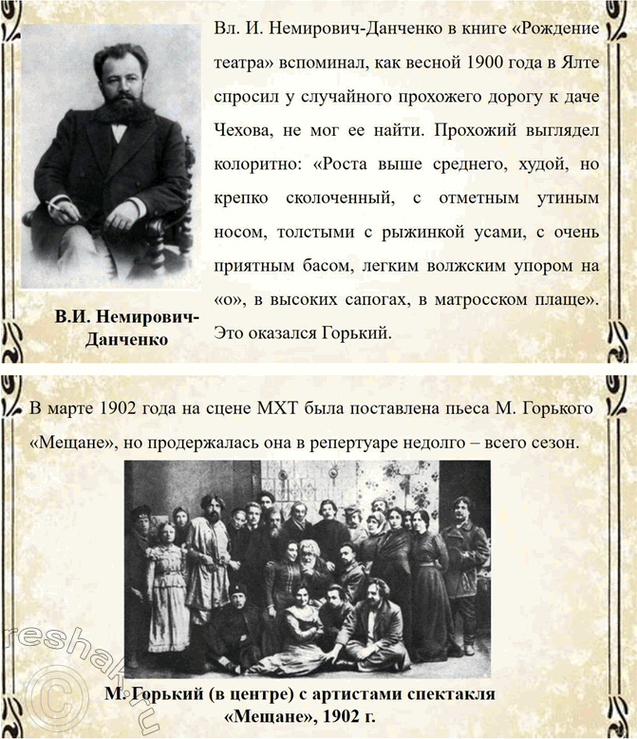

Вл. И. Немирович-Данченко в книге «Рождение театра» вспоминал, как весной 1900 года в Ялте спросил у случайного прохожего дорогу к даче Чехова, не мог ее найти. Прохожий выглядел колоритно: «Роста выше среднего, худой, но крепко сколоченный, с отметным утиным носом, толстыми с рыжинкой усами, с очень приятным басом, легким волжским упором на «о», в высоких сапогах, в матросском плаще». Это оказался Горький.

К тому моменту о писателе уже все говорили. Были изданы два тома его рассказов, его произведения начали переводить на другие языки. Читателей увлекал и язык Горького, и босяки, герои его ранних рассказов. Горький вошел в моду: когда зимой 1900–1901 годов писатель появился в Москве на спектакле Художественного театра, публика устроила ему овацию. Алексей Максимович отреагировал хмуро: «Чего вам на меня смотреть? Я не утопленник, не балерина. И в то время, когда играется такой замечательный спектакль, ваше праздное любопытство даже оскорбительно».

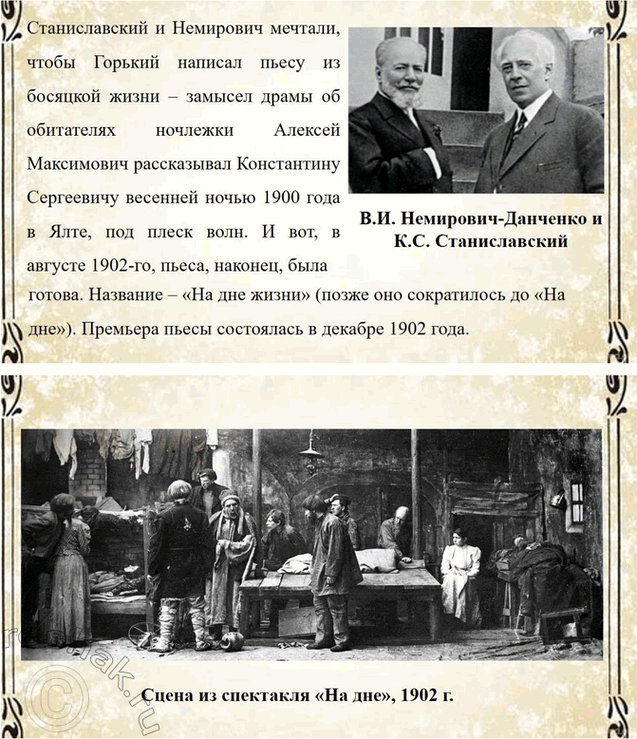

В самую первую встречу в Ялте Горький пообещал написать для Художественного театра пьесу. И действительно писал, довольно мучительно: порвал первый вариант, никак не мог завершить начатое. Немирович-Данченко, стараясь повлиять на этот процесс, приезжал к Алексею Максимовичу в Нижний Новгород и в Арзамас, где тот жил в ссылке. Для нас первым знаковым спектаклем Художественного театра по пьесе Горького является «На дне» (его премьера состоялась в декабре 1902 года). Однако в том же 1902 году, только в марте, сначала вышли «Мещане».

«Мещане» продержались в репертуаре МХТ недолго – всего сезон. Победой театра эта постановка не стала, хотя среди рецензий на нее встречались и положительные. Но общее впечатление было скорее тяжелым. То ли потому, что некоторая плакатность мышления Горького, его стремление делить все на «черное» и «белое», «прогрессивное» и «регрессивное», «друзей» и «врагов» противоречила принципиально объемному мировосприятию МХТ. То ли потому, что, напротив, Горький в этой пьесе испытывал явное влияние Чехова и старался учитывать стиль Художественного театра с обилием бытовых подробностей и настроенческих моментов, вроде звуков шарманки или игры на фортепьяно. Не нашли общего языка драматург и театр и во взгляде на центрального персонажа пьесы, Нила. Горький мечтал, чтобы Нила сыграл сам Станиславский, уточнял, что это новый характер – интеллигентный рабочий, образ героический. Однако Константин Сергеевич уклонился от этой роли и отдал ее Серафиму Судьбинину. Нил в спектакле, режиссерами которого были К.С. Станиславский и В.В. Лужский, предстал вовсе не возвышенным – наоборот, грубым, хамоватым, нарочито обытовленным.

Станиславский и Немирович мечтали, чтобы Горький написал пьесу из босяцкой жизни – замысел драмы об обитателях ночлежки Алексей Максимович рассказывал Константину Сергеевичу весенней ночью 1900 года в Ялте, под плеск волн. И вот, в августе 1902-го, пьеса, наконец, была готова. Название – «На дне жизни» (позже оно сократилось до «На дне»). Чтобы проникнуться темой, «художественники» задумали экспедицию в дебри Хитровки: Станиславский, художник Симов и артисты совершили ее под предводительством писателя Владимира Гиляровского, большого знатока и бытописателя «изнаночной» Москвы.

В книге «Моя жизнь в искусстве» К.С. Станиславский описывал это путешествие весьма колоритно: «После совершения большой кражи Хитров рынок был объявлен тамошними тайными властями, так сказать, на военном положении. Поэтому было трудно посторонним лицам достать пропуск в некоторые ночлежные дома. В разных местах стояли наряды вооруженных людей. Надо было проходить мимо них. Они нас неоднократно окликали, спрашивали пропуска. В одном месте пришлось даже идти крадучись, чтобы «кто-то, сохрани бог, не услышал»! Когда прошли линию заграждений, стало легче. Там уже мы свободно осматривали большие дортуары с бесконечными нарами, на которых лежало много усталых людей – женщин и мужчин, похожих на трупы. В самом центре большой ночлежки находился тамошний университет с босяцкой интеллигенцией. Это был мозг Хитрова рынка, состоявший из грамотных людей, занимавшихся перепиской ролей для актеров и для театра. Они ютились в небольшой комнате и показались нам милыми, приветливыми и гостеприимными людьми».

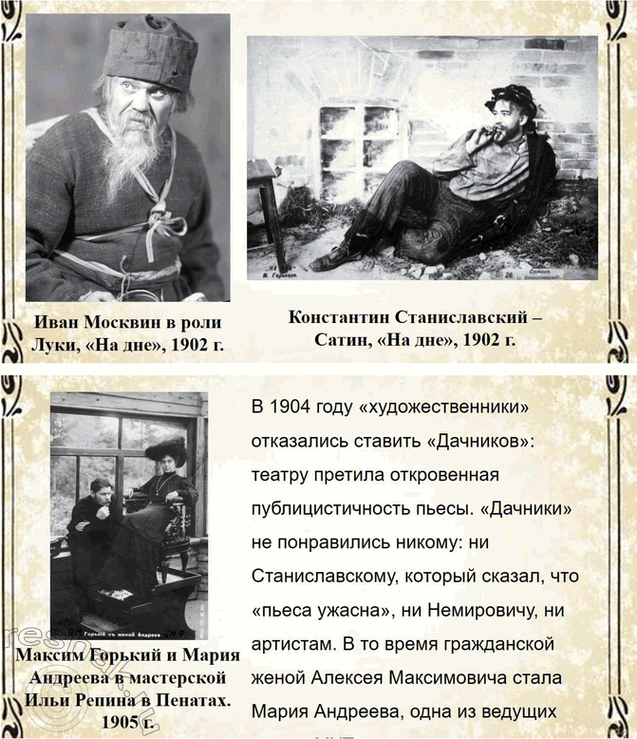

Экскурсия на Хитров рынок разбудила фантазию постановщиков пьесы и артистов, позволила понять героев «На дне», почувствовать их психологию, их боль, их неугасимую надежду. На премьере публика неистовствовала – успех спектакля был сравним с триумфом «Чайки». Восхищались темой стремления человека к свободе даже в самых невыносимых бытовых условиях, тем, как играл Луку Иван Москвин, каким представали Сатин Станиславского, аристократичный даже в падении Барон Василия Качалова, Настя Книппер-Чеховой, да все без исключения артисты. Буквально пронзала та интонация «бодрой легкости» (выражение Немировича-Данченко), с которой была поставлена эта трагедия нового времени.

Единение МХТ с Максимом Горьким было недолгим. В 1904 году «художественники» отказались ставить «Дачников»: театру претила откровенная публицистичность пьесы. «Дачники» не понравились никому: ни Станиславскому, который сказал, что «пьеса ужасна», ни Немировичу, ни артистам. В то время гражданской женой Алексея Максимовича стала Мария Андреева, одна из ведущих актрис МХТ. Вместе они примкнули к революционному движению, которое горячо поддержал и еще один поклонник Андреевой, Савва Морозов, главный меценат Художественного театра. Теперь он финансировал газету «Искра». В 1904 году, не без влияния истории с «Дачниками», Андреева взяла длительный отпуск и ушла из Художественного театра.

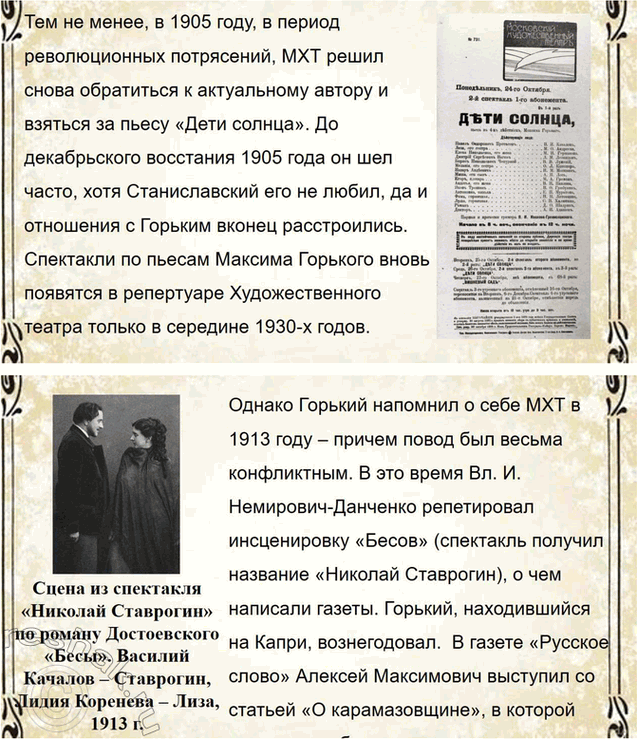

Тем не менее, в 1905 году, в период революционных потрясений, МХТ решил снова обратиться к актуальному автору и взяться за пьесу «Дети солнца». Эта драма была написана Горьким во время тюремного заключения в Петропавловской крепости. В пьесе есть сцена народного бунта, когда толпа, в ужасе от бушующей вокруг холеры, врывается в дом главного героя – ученого Протасова. Накануне премьеры, состоявшейся 24 октября, ходили слухи о том, что на спектакле ожидается провокация черносотенцев. Атмосфера в зале была предгрозовой, поэтому когда дошло до сцены бунта, то некоторые зрители решили, что начался настоящие погром и побежали к выходу. Действие пришлось прервать, потом спектакль все же доиграли. До декабрьского восстания 1905 года он шел часто, хотя Станиславский его не любил, да и отношения с Горьким вконец расстроились. («Видеть его больше не могу. Это образец самонадеянности», – сокрушался в одном из писем К.С.). Спектакли по пьесам Максима Горького вновь появятся в репертуаре Художественного театра только в середине 1930-х годов.

Однако Горький напомнил о себе МХТ в 1913 году – причем повод был весьма конфликтным. В это время Вл. И. Немирович-Данченко репетировал инсценировку «Бесов» (спектакль получил название «Николай Ставрогин), о чем написали газеты. Горький, находившийся на Капри, вознегодовал. Для пролетарского писателя Достоевский был политическим противником (даром что Федор Михайлович давно умер), ведь в «Бесах» он вывел «дьяволов от революции». Кроме того, Горького возмущало, что Достоевский изображает болезненные свойства человеческой натуры. В газете «Русское слово» Алексей Максимович выступил со статьей «О карамазовщине», в которой призывал добиваться запрета премьеры: «Я предлагаю всем духовно здоровым людям, всем, кому ясна необходимость оздоровления русской жизни, – протестовать против постановки произведений Достоевского на подмостках театров».

В театре взволновались. К написанию ответного письма привлекли эрудита Александра Бенуа, бывшего в то время содиректором Художественного театра. Письмо появилось в том же «Русском слове». Репетиций, естественно, никто не остановил.

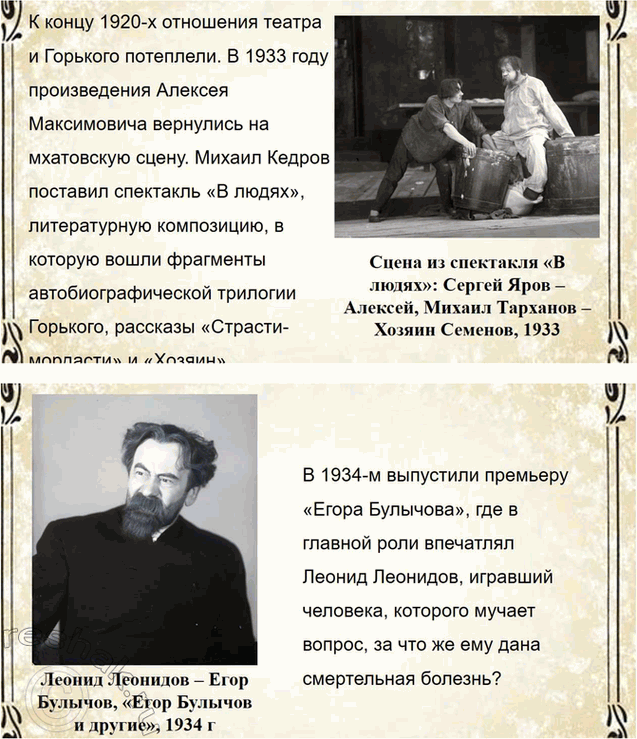

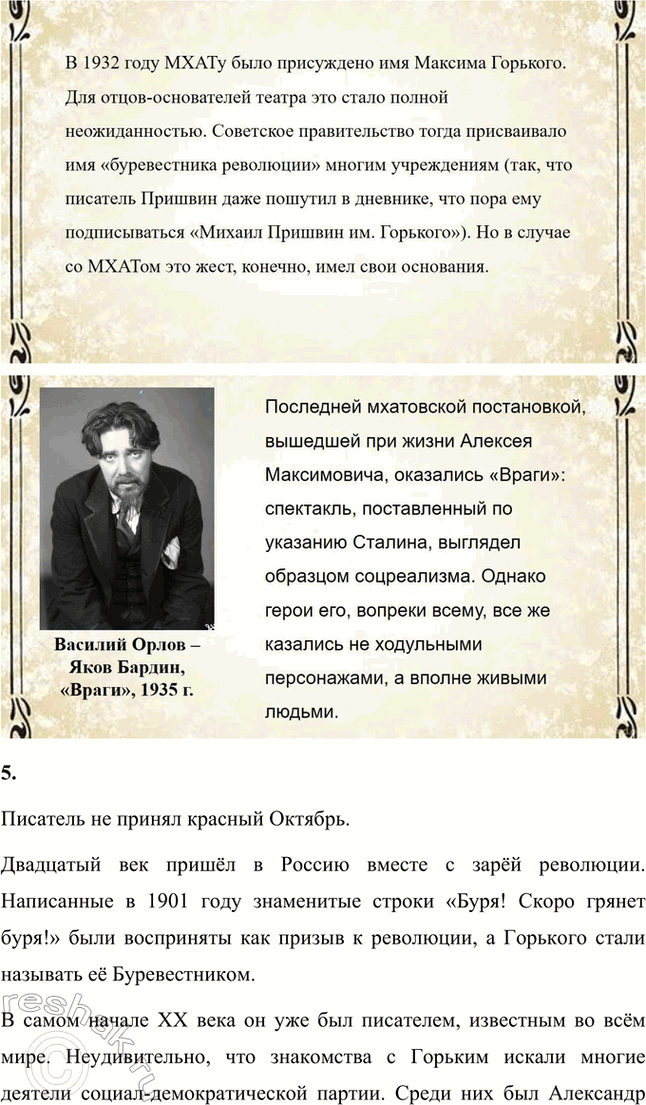

К концу 1920-х отношения театра и Горького потеплели. Живущий в Италии писатель помогал отстаивать пьесы Михаила Булгакова, боролся за «Самоубийцу» Николая Эрдмана, во многом благодаря ему МХАТ получил особый статус и стал подчиняться напрямую правительству. В 1933 году произведения Алексея Максимовича вернулись на мхатовскую сцену. Михаил Кедров поставил спектакль «В людях», литературную композицию, в которую вошли фрагменты автобиографической трилогии Горького, рассказы «Страсти-мордасти» и «Хозяин». В 1934-м выпустили премьеру «Егора Булычова», где в главной роли впечатлял Леонид Леонидов, игравший человека, которого мучает вопрос, за что же ему дана смертельная болезнь?

1932 году МХАТу было присуждено имя Максима Горького. Для отцов-основателей театра это стало полной неожиданностью. Советское правительство тогда присваивало имя «буревестника революции» многим учреждениям (так, что писатель Пришвин даже пошутил в дневнике, что пора ему подписываться «Михаил Пришвин им. Горького»). Но в случае со МХАТом это жест, конечно, имел свои основания.

Последней мхатовской постановкой, вышедшей при жизни Алексея Максимовича, оказались «Враги»: спектакль, поставленный по указанию Сталина, выглядел образцом соцреализма. Однако герои его, вопреки всему, все же казались не ходульными персонажами, а вполне живыми людьми.

Презентация

М. Горький и Московский художественный театр

5. Какова была позиция М. Горького в эпоху революции? Выберите отрывки из «Несвоевременных мыслей», свидетельствующие о подлинном гуманизме их автора. Подготовьте развернутый ответ на эту тему.

Писатель не принял красный Октябрь.

Двадцатый век пришёл в Россию вместе с зарёй революции. Написанные в 1901 году знаменитые строки «Буря! Скоро грянет буря!» были восприняты как призыв к революции, а Горького стали называть её Буревестником.

В самом начале ХХ века он уже был писателем, известным во всём мире. Неудивительно, что знакомства с Горьким искали многие деятели социал-демократической партии. Среди них был Александр Лазаревич Гельфанд (1867–1924), более известный под псевдонимом Парвус. Видный деятель международного социалистического движения, один из теоретиков марксизма, развивавший идею «перманентной революции» (Л. Троцкий был его учеником) и разрабатывающий её реальную программу, Парвус мировую революцию предполагал начать в России и писал, как и какими средствами, в том числе денежными, можно её подготовить и осуществить.

Деньги были нужны на революционную пропаганду, покупку оружия, организацию и финансирование боевых групп. В. Ленин писал А. Богданову из Женевы 2 ноября 1904 г.: «Вообще денежный вопрос самый отчаянный... Надо приложить все усилия, чтобы достать большой куш». И тут же предложил использовать Горького.

Всех опередил Парвус. Он встретился с Горьким 23 апреля 1902 г. в Севастополе, когда писателя, находившегося под надзором полиции, пересылали из Олеиза в Арзамас. Парвус предложил Горькому сотрудничество с мюнхенским издательством «Мархлевский и К°». Через год они заключили договор, по которому Парвус как литературный агент писателя обязался распространять его произведения в Германии и способствовать постановке новой горьковской пьесы «На дне» на сценах немецких театров. Доход с постановок должен был распределяться так: 20% Горькому, 60% в партийную кассу и 20% Парвусу.

Пьеса вышла в Мюнхене в конце 1902 года, а в следующем она уже шла в известном берлинском театре М. Рейнгардта с колоссальным успехом. В очерке «В.И. Ленин» Горький вспоминал: «За четыре года пьеса обошла все театры Германии, в одном только Берлине была поставлена свыше 500 раз, у Парвуса собралось, кажется, 100 тысяч марок». И.П. Ладыжников уточнил: «Парвус… растратил около 130 тысяч марок. Деньги эти должны были быть переведены в партийную кассу».

Эти свидетельства говорят о том, что Горький в 1903 году уже регулярно помогал социал-демократам денежными средствами. Тогда же он сблизился с большевиками. Одной из причин была любовь к актрисе Художественного театра М.Ф. Андреевой, тесно связанной с Л. Красиным и другими руководителями партии. Известно, что В. Ленин дал ей кличку Феномен, подчёркивая необычную для светской дамы, красавицы и жены генерала увлечённость революционными идеями. С начала 1903 г. Горький стал часто бывать в доме Марии Фёдоровны, а осенью того же года она стала его гражданской женой.

Влюблённый, «как 366 000 гимназисток», он давал на нужды революции не только свои деньги, но и собирал пожертвования богатых фабрикантов и купцов. Впоследствии писатель признался: «За время с 901-го по 917-й год через мои руки прошли сотни тысяч рублей на дело российской социал-демократической партии, из них мой личный заработок исчислялся десятками тысяч, а всё остальное черпалось из карманов «буржуазии».

Вскоре он и сам принял непосредственное участие в революционных событиях. День Кровавого воскресенья 9 января 1905 г. потряс Горького. Накануне он пытался предотвратить расправу власти с народом, поэтому в составе депутации от общественности посетил товарища министра внутренних дел К.Н. Рыдзевского и председателя Комитета министров С.Ю. Витте. Но власти уже приняли решение не пускать демонстрантов к Зимнему дворцу и вызвали войска.

Горький был среди нижегородских большевиков в колонне рабочих Выборгского района и стал свидетелем расстрела людей у Троицкого, Полицейского, Певческого мостов и на Дворцовой площади. Придя домой, он обнаружил там Г. Гапона, которого спас от смерти шедший рядом П. Рутенберг. Он продиктовал священнику обращение к народу со словами «Братья, спаянные кровью! У нас нет больше царя». Вечером Горький написал воззвание «Всем русским гражданам и общественному мнению европейских государств» и сообщил Е.П. Пешковой: «Итак – началась русская революция /.../ Убитые – да не смущают – история перекрашивается в новые цвета только кровью».

Можно сделать вывод, что первая русская революция подготавливалась при непосредственном участии Горького. Арест и заключение в Петропавловскую крепость его не сломили, а протесты против его ареста, прокатившиеся по всему миру, только прибавили ему славы. После освобождения под залог Горький продолжал помогать подпольной деятельности партии: собирал денежные средства на покупку оружия за границей, финансировал новые газеты и издательства, заключил с большевиками договор об издании в возглавляемом им «Знании» марксистской библиотеки.

В декабрьские дни 1905 г. квартира Горького на Воздвиженке, где они жили с М.Ф. Андреевой, стала боевым штабом. Сюда потоком шли революционеры, чтобы получить оружие, деньги для боевой технической группы, бомбы, изготовленные из консервных банок, узнать последние новости. После разгрома восстания на Пресне Горький и Андреева вынуждены были уехать, едва не столкнувшись с полицейскими, нагрянувшими с обыском. Скрывшись в Финляндии, они приняли предложение большевистского ЦК отправиться в Европу и Америку для сбора средств на продолжение революции.

Ленин и Красин хотели завязать контакты с иностранными банкирами и предотвратить денежный заём, который С.Ю. Витте пытался получить на подавление русской революции. Отправляя Горького в поездку, они позаботились снабдить его рекомендательными письмами не только к хорошо знакомым немецким социал-демократам, но также к американским общественным деятелям и финансистам.

Поездка в Европу и Америку существенно расширила круг знакомых Горького. В Берлине он встретился с А. Бебелем, К. Каутским, К. Либкнехтом, Р. Люксембург, в США завязал связи с американскими социалистами и бизнесменами. Он выступал там с докладами «Сместить и покарать Витте», «Царь, Дума и народ», «Еврейский вопрос», пропагандируя дело русской революции и собирая средства на её продолжение и углубление.

Писатель уверял: «...всё должно служить великому делу возрождения жизни, делу Всемирной Революции, которая поднимет нации от рабства к равенству, братству, радости, которая должна стать праздником для всех». Обратим внимание на слова Всемирная Революция, написанные с большой буквы. Приехав в Америку, восторженно встреченный демократической общественностью, писателями и журналистами, он выступал как буревестник всемирной революции, обращаясь не только к социалистам, но и к богачам. Уже в первые дни он рассчитывал на встречу не только с членами «Комитета знаменитых американцев для помощи русской революции», но и с владельцами банка «Кун, Лёб и К°», с Якобом Шиффом, государственным секретарём по торговле и труду Оскаром Соломоном Штраусом и даже президентом Рузвельтом. Встречу с ними должен был организовать приёмный сын Горького Зиновий Пешков (Свердлов), старший брат бизнесмена, а впоследствии американского банкира Вениамина Свердлова.

Как известно, «историческую миссию» Горького вскоре попытались сорвать с помощью царской охранки, которая отправила вместе с ним своего агента. Но главное – пуританская Америка была возмущена тем, что писатель приехал в страну с актрисой, бросив в России жену с двумя маленькими детьми. «Комитет знаменитых американцев для помощи русской революции», в который входили Марк Твен, Д. Хоуэллс, Э. Синклер, Д. Дьюи, Г. Уилшайр, М. Хилквит и др., распался, социалистический журнал «Labor» («Сент-Луис») объяснил причину скандала вокруг писателя закулисной борьбой крупных финансистов, которые увидели в его деятельности помеху «для финансовых разбойников».

Горький был вынужден на время прекратить поездки по стране, поселившись у супругов Мартин на вилле «Саммер Брук» («Летний ручей») в горах Адирондаки, писатель начал работу над повестью «Мать». Мечта о новом человеке и его новой вере, владевшая Горьким, позволила ему уловить разницу между реформизмом и подлинной революционностью, фабианством и социалистическими идеями: «Те люди, которых мы привыкли считать революционерами, – только реформаторы. Самое понятие революции – должно углубить. И возможно!»

Продолжая работать над повестью «Мать» в Италии, куда Горький и М.Ф. Андреева приехали 13 (26) октября 1906 г., писатель понял не только это. Помогать делать всемирную революцию для господства «клуба международных банкиров» он не хотел.

Написанный в Америке очерк «Город жёлтого дьявола» и особенно памфлет «Один из королей республики» свидетельствуют об этом достаточно выразительно. Сатирический портрет американского банкира, который делает деньги, чтобы сделать ещё деньги и мечтает о господстве над всем миром, органично вписывается в общую характеристику страны, где даже Свобода покрыта «зелёной плесенью».

Итогом поездки Горького в Европу и Америку была переоценка понятий «свобода» и «революция». Этому способствовал и разгоревшийся в немецкой социал-демократии скандал вокруг «дела Парвуса». Выяснилось, что на «партийные» средства доктор Гельфанд совершил турне по Италии вместе с очень красивой дамой.

Неудивительно, что после 1908 г. Горький всё реже стал отчислять собственные средства в партийную кассу, тем более что на Капри денег у него становилось всё меньше. В годы реакции разорилось издательство «Знание», доходы от которого были главным средством для жизни писателя. Он метался, пытаясь организовать собственный журнал или выгодно продать новые произведения И.Д. Сытину. Ведь даже скромная жизнь на Капри требовала немалых средств. Между тем большевики довольно бесцеремонно пользовались его денежной помощью. Известно, что Ленин в письме А.А. Богданову советовал: «…тащите (особенно с Горького) хоть немного». И большевики «тащили», не стесняясь: участвуя в работе Пятого съезда РСДРП в Англии (1907), Горький и М.Ф. Андреева организовали питание делегатов за свой счёт, частично оплачивали их пребывание за рубежом и отъезд.

На Капри Горький искренне увлёкся работами А.В. Луначарского о социализме и религии, трудами В.А. Базарова о коллективизме и особенно книгами А.А. Богданова об «эмпириомонизме» и «эмпириокритицизме». Они отвечали потребности писателя углубить понятие «революция», не ограничиваясь теорией классовой борьбы с капиталом и пролетарской диктатурой.

Горького объединяло с «левыми большевиками» многое: проповедь активности и коллективизма, идея вызревания нового сознания в недрах старого строя, мечта о новой культуре, но главное – понимание социализма как идеального устроения мира, в котором личность достигнет гармонического единства внутри и вне себя. Чтобы построить такое общество, как изображал Богданов в книге «Новый мир» (1905) или романе-утопии «Красная звезда» (1908), нужно было воспитать нового человека, о котором всегда мечтал Горький, воспевая Человека с большой буквы. Поэтому он высоко ценил философские работы Богданова.

Ленин резко полемизировал с Богдановым, не одобрил он и организацию партийной школы на Капри, в которую были приглашены рабочие-пропагандисты из России. Она просуществовала с 23 июля (5 августа) до конца ноября 1909 г. Горький читал рабочим лекции по русской литературе, возил на экскурсии. Денежные средства на дорогу рабочим и жизнь на Капри тратил свои, а также получил у А. Амфитеатрова, В. Каменского и Ф. Шаляпина. Однако по инициативе Ленина ЦК большевиков резко осудил «школу на Капри» как фракционную и исключил Богданова из партии. Поверив обещаниям Ленина устроить их лучше, пятеро слушателей школы уехали в Париж, за ними последовал и один из главных её организаторов – Н.Е. Вилонов.

С тех пор Горький стал ненавидеть «партийные склоки», на время порвал отношения и с Лениным, и с Богдановым, а главное – перестал спонсировать большевиков. И хотя контакты с Лениным постепенно восстанавливались (в 1910 г он снова приезжал на Капри), писатель приобрёл стойкую неприязнь к членству в какой бы то ни было партии и до конца жизни называл себя «беспартийным большевиком».

Вернувшись на родину после царской амнистии 1913 г., Горький занимался уже не партийной, а литературной и общественной работой. Первую мировую войну он воспринял как всеобщее безумие, крах европейской культуры и цивилизации, заговор империалистических хищников для передела сфер влияния. Рухнули мечты о создании международного «интернационала интеллигенции», мировой революции и солидарности рабочих всех стран: «Ведь если товарищ Жан изувечит товарища Ганса, как они встретятся потом, как можно говорить им об интернационализме интересов демократии».

Писатель прекрасно понимал, какие финансовые интересы толкали правительства Европы к войне. Об этом свидетельствует задуманная им серия книг «Государства Западной Европы перед войной», куда входила и книга Ленина «Империализм как высшая стадия капитализма». Но это не означало, что Горький по-прежнему разделял все замыслы большевиков и помогал им готовить революцию.

Накануне 1917 г. его окружали в редакции «Новой жизни» так называемые интернационалисты, близкие по взглядам к меньшевикам: Н.И. Суханов (Гиммер), В.А. Базаров (Руднев), Ст. Вольский (А.В. Соколов), Б.В. Авилов, В.А. Десницкий (Строев) и др. По замыслу Горького, газета должна была консолидировать все здоровые силы общества без различия политических взглядов. Он даже стремился объединить все социал-демократические течения в одну партию.

Из-за военной цензуры Горький в эти годы не поддерживал связи с европейскими социал-демократами, поэтому не мог знать о существовании «Меморандума д-ра Гельфанда», в котором излагался подробный план организации революционного переворота в России и свержения императора Николая II. Не знал он и о контактах Парвуса с немецким правительством, а также о деятельности американских и скандинавских банкиров, тайно финансировавших «революцию Керенского» и мечтавших, как Якоб Шифф, о расчленении России. Но догадывался о многом.

Февральские события 1917 г. Горький воспринял осторожно: радость от того, что «русский народ обвенчался со Свободой», вскоре омрачилась предчувствием грядущих трагических событий. О подготовке Октябрьского переворота Горькому сообщили незадолго до его начала. Многие годы общаясь с большевистскими вождями, он узнал от кого-то из них (возможно, от Л.Б. Каменева), что 16 октября на заседании ЦК РСДРП было принято решение о немедленном вооружённом восстании. Считая такой шаг гибельным для России и для революции, Горький решил выступить с воззванием, обращённым к большевикам и народу. В статье «Нельзя молчать!», опубликованной 18 (31) октября, он писал: «На улицу выползет неорганизованная толпа, плохо понимающая, чего она хочет, и, прикрываясь ею, авантюристы, воры, профессиональные убийцы начнут творить «историю русской революции».

Про «запломбированные вагоны» Ю.Н. Жуков уже сказал правду! Поэтому писатель, как в 1905 г., попытался предотвратить кровавое столкновение на улицах Петрограда, понимая, что организация переворота может оказаться в руках безответственных авантюристов и будет провоцироваться специально подготовленными профессиональными боевиками. У Троцкого, кстати, был свой отряд боевиков, который именовался «боевым отрядом народного вооружения».

Тяжело пережив поражение первой русской революции, Горький считал выступление большевиков преждевременным, так как не видел реальных сил, которые могли бы обеспечить им успех. Гибель лучших борцов на баррикадах 1905 г., репрессии 1906–1907 гг., массовое убийство призванных в армию рабочих и крестьян в 1914–1917 гг. обессилили революционную демократию, а партийные распри раскололи её верхушку. Поэтому Горький систематически печатал в «Новой жизни» статьи из цикла «Несвоевременные мысли», доказывая, что массы ещё не готовы к социалистической революции.

В статьях «К демократии», «Вниманию рабочих» и многих других звучит тревога за судьбы России, которую толкают к социальной революции «по методу Нечаева» «на всех парах через болото». В статье «Плоды демагогии» Горький резко упрекает большевиков в том, что они относятся к русскому рабочему, как к хворосту, поджигая который хотят зажечь костёр всемирной революции. Резко отзывается о большевистских лидерах: Ленине, Троцком и особенно о Зиновьеве. На них он возлагает ответственность за разруху в стране, гибель интеллигенции, за то, что «сильно мрут дети».

Уехав из Советской России осенью 1921 г. по настоянию Ленина (фактически высланный), Горький продолжал осмыслять уроки Октября. 3 января 1922 г. он писал Роллану: «Ошибочно думать, что русская революция есть результат активности всей массы русского народа /... / Революции всегда совершались – Вы это знаете – волею немногих безумцев...» Писатель считал, что Октябрьский переворот совершили сорок человек интеллигентов. Добавим, что он всех их знал лично.

Можно сделать вывод, что, подозревая о наличии тайных сил, управляющих событиями, Горький вплоть до лета 1918 г. активно критиковал большевиков за попытку осуществления «перманентной» мировой революции. Как считают многие историки в ХXI веке, средства на Октябрьский переворот давали и Якоб Шифф, и Вениамин Свердлов, и Чарльз Крейн, и скандинавские банкиры, и немецкое правительство.

Что касается Горького, он вернулся в СССР только после того как поверил, что советская власть может быть властью народа, что страной управляют настоящие хозяева жизни – рабочие и крестьяне, ударники, заседающие в Верховном Совете. 29 января 1928 г. он писал Р. Роллану из Сорренто: «Советская власть по природе своей становится всё более действительной властью рабочих и крестьян». Отдавая все силы культурному обновлению страны, Горький до последних дней старался воспитать того «большого маленького человека», который победил во Второй мировой войне и полетел в космос.

Отрывки из «Несвоевременных мыслей» Максима Горького, свидетельствующих о подлинном гуманизме автора:

• «Великое счастье свободы не должно быть омрачено преступлениями против личности, иначе – мы убьём свободу своими же руками».

• «Надо же понять, пора понять, что самый страшный враг свободы и права – внутри нас; это наша глупость, наша жестокость и весь тот хаос тёмных, анархических чувств, который воспитан в душе нашей бесстыдным гнётом монархии, её циничной жестокостью».

• «Пора воспитать в самих себе чувство брезгливости к убийству, чувство отвращения к нему».

• «Неужели память о подлом прошлом нашем, память о том, как нас сотнями и тысячами расстреливали на улицах, привила и нам спокойное отношение палачей к насильственной смерти человека?».

• «Одной из первых задач момента должно бы явиться возбуждение в народе – рядом с возбуждёнными в нём эмоциями политическими – эмоций этических и эстетических».

• «Этот народ должен много потрудиться для того, чтобы приобрести сознание своей личности, своего человеческого достоинства, этот народ должен быть прокалён и очищен от рабства, вскормленного в нём, медленным огнём культуры».

6. Составьте план-конспект рассказа о роли М. Горького в литературе 1920 1930-х гг. Обратите внимание на роль М. Горькото в судьбе группы «Ссраиионовы братья», в создании Союза советских писателей и др. В выполнении задания вам помогут труды исследователей, приведённые в разделе «Литература».

План-конспект

рассказа о роли М. Горького в литературе 1920 – 1930-х гг.

Роль Максима Горького в литературе 1920–1930-х годов заключалась в следующем:

1. В 1920-х годах М Горький написал цикл «Рассказы 1922 – 24 годов», «Заметки из дневника» (1924), повесть «Мои университеты» (1923), роман «Дело Артамоновых» (1925).

2. В 1928 году по приглашению Советского правительства и лично Сталина совершил поездку по СССР, описав ее в цикле очерков «По Советскому Союзу».

3. В 1929 году Горький вновь приехал в СССР. В июне на теплоходе «Глеб Бокий», перевозившем заключенных, писатель приезжал в Соловецкий лагерь. Эту поездку он позже описал в очерке «Соловки».

4. Возвращение Горького в Россию в 1931 году было событием не только культурной, но и политической жизни. Оно воспринималось как полное признание советской власти одним из самых известных русских писателей, имевших мировую известность.

5. Участие в создании Союза советских писателей. В 1920 – 1930-х годах Горький активно занимался созданием, а затем руководством Союза советских писателей, выпуском серийных изданий «Жизнь замечательных людей», «Библиотека поэта», «История фабрик и заводов» и др.

6. В 1934 году Максим Горький возглавил Союз писателей СССР, созданный по его инициативе. Провел I Всесоюзный Съезд советских писателей.

7. В 1930-х годах им были созданы пьесы «Егор Булычов и другие» (1932), «Достигаев и другие» (1933), «Васса Железнова» (2-я редакция – 1936).

8. В последние годы жизни главной работой писателя был роман «Жизнь Клима Самгина», в котором Горький попытался изобразить путь «революционера поневоле».

9. Разработка теории советской литературы. В 1932 г. партийные идеологи по воле Сталина объявили М. Горького «основоположником социалистического реализма». Писатель выступал по вопросам теории советской литературы, подчёркивал, что принцип коммунистической партийности должен быть главным в творчестве каждого советского писателя. Он также писал и говорил о социалистическом реализме — художественном методе советской литературы.

10. Работа с молодыми литераторами. В поздней публицистике писатель размышляет о формировании новой социалистической культуры и её характере. В связи с этим среди важнейших своих задач писатель считал работу с молодыми литераторами. Горький не только редактировал произведения начинающих авторов (поэтесса Н. Грушко, Н. Жигульский, Л. Богданович, М. Брилёв, Л. Нитобург, Л. Могилянская, С.Г. Фирин), но и вёл с ними серьёзную переписку, высказывал конкретные замечания и давал практические советы.

11. Редакторская и издательская деятельность. По предложению писателя были созданы журналы «Наши достижения», «Литературная учёба», «За рубежом», «Колхозник», которые он редактировал. Он организовал издание многотомных «Истории гражданской войны», «Истории фабрик и заводов», «Истории деревни», серий «Библиотека поэта», «Жизнь замечательных людей», ряда альманахов и сборников. Созданное по инициативе писателя издательство «Асаdеmiа» выпускало лучшие произведения мировой литературы.

12. Вклад М. Горького в развитие детской литературы 1930-х годов. Писатель шел наперекор тенденциям, которые начали становиться с образованием СССР, так как считал, что нельзя отбирать детство у детей, что самые сложные и важные вещи можно объяснить простым, понятным, веселым, а главное детским языком. Он не отрицал важность социального становления ребенка, но пути этого становления необязательно должны были включать в себя лишь «сухие» произведения.

7. Дайте развернутую письменную оценку отечественным экранизациям произведений М. Горького. Насколько, по вашему мнению, эти экранизации учитывают мысль писателя? Оправданны ли, с вашей точки зрения, отступления от текста, если вы обнаружили их?

Некоторые отечественные экранизации произведений М. Горького и их оценка:

«Детство Горького» (1938) режиссёра М. Донского. Фильм показывает Россию в обыденном течении времени, изображая реальных людей: околоточных, студентов, босяков, мастеровых, дворников, прачек. Донской избежал прямой иллюстративности, но сохранил практически полную верность оригиналу.

«Без солнца» (1987) режиссёра Ю.Ю. Карасика, экранизация пьесы «На дне». Текст пьесы Горького сохранён полностью, но постановка выглядит необычно: пространство действия разомкнуто, герои уходят с площадки и оказываются в современных театральных помещениях.

«На дне» (2014) российского режиссёра В.К. Котта. Котт перенёс действие в 2000-е годы, в современную эпоху.

Насколько отечественные экранизации учитывают мысль писателя? В некоторых случаях режиссёрское переосмысление текста может способствовать расширению и углублению смыслов литературного произведения для читателей и зрителей других поколений и культур. Например, в фильме «Без солнца» Карасика персонажи пьесы одновременно являются и актёрами, которые их играют, что усиливает мотив карнавальности, двойственности, ложности окружающего мира, который неоднократно звучит в тексте Горького.

Оправданы ли отступления от текста? Да, в некоторых случаях они целесообразны, например, когда необходимы для следования духу произведения. Так, в финале фильма «Детство Горького» Донской намеренно допускает отход от «буквы» произведения Горького, но совершает эту неточность во имя следования духу романа.

Популярные решебники 11 класс Все решебники

*размещая тексты в комментариях ниже, вы автоматически соглашаетесь с пользовательским соглашением