Ответы на вопросы на стр.114 Часть 2 ГДЗ Коровин 11 класс (Литература)

Рассмотрим вариант решения задания из учебника Коровин, Вершинина, Гальцова 11 класс, Просвещение:

Основные теоретические понятия

Утопизм и антиутопизм в их сопряжении, «народоведческая» тематика, «неправильность» языка, неясность авторской позиции, своеобразие финалов, фантастика, гротеск, мифологические мотивы и образы, поэтика, ирония, комизм, лиризм, притчеобразность, классическая ясность и простота стиля.

1.

Утопизм в произведениях Андрея Платонова связан с попыткой представить идеальное будущее, в котором труд, справедливость и равенство составляют основу общества. Этот элемент часто выражается в образах общинной жизни, где коллективный труд выступает как главный источник счастья. В утопическом обществе Платонова технологии и наука подчиняются задачам блага, а человек достигает гармонии с окружающим миром. Однако утопизм писателя никогда не изображается однозначно. Его реализация часто оказывается проблематичной: герои сталкиваются с личными трагедиями, коллективизация приводит к разрушению традиционного уклада, а идеалы остаются недостижимыми.

2.

Антиутопизм Платонова проявляется через критику этих же утопических концепций. В своих произведениях он показывает, как попытки насильственного внедрения идеалов превращаются в абсурд и трагедию. Например, в «Чевенгуре» утопическое общество становится ареной жестокостей, утраты индивидуальности и абсурда. Сочетание утопизма и антиутопизма позволяет Платонову создать объемное, многослойное художественное пространство, где каждый читатель находит собственное понимание происходящего.

3.

Платонов уделяет огромное внимание жизни простого народа, крестьян и рабочих. Народоведческая тематика в его произведениях выражается через глубокое исследование устоев, обычаев и быта этих социальных слоев. Писатель показывает, как традиции и народная мудрость помогают сохранять человечность даже в сложных условиях. Например, крестьянские обряды, песни, сказки и поговорки являются не просто фоном, но важной частью художественной ткани его произведений.

Однако Платонов изображает народную жизнь не только романтизированно. Он показывает и тяжелую борьбу за выживание, бедность, утрату традиционных ценностей. Это дает возможность представить народ как носителя как высокого морального духа, так и внутренних противоречий. Его подход позволяет читателю увидеть трагизм жизни крестьянского мира на фоне социальных и исторических изменений.

4.

Одной из уникальных черт стиля Платонова является использование «неправильного» языка. Его герои часто говорят на диалекте, который сочетает архаизмы, необычные синтаксические конструкции и слова, кажущиеся «ломаными». Это намеренное искажение помогает автору достичь нескольких целей. Во-первых, такой язык передает подлинность народной речи, показывая, как люди пытаются выразить свои мысли в условиях сложных социальных изменений. Во-вторых, он отражает внутренний мир героев, их наивность, растерянность и стремление к осмыслению окружающего.

Этот язык становится своеобразным мостом между героем и читателем, позволяя глубже проникнуть в переживания персонажа. Примером такого подхода служат романы «Чевенгур» и «Котлован», где язык героев отражает одновременно простоту и философскую глубину.

5.

Платонов не стремится дать однозначный ответ на вопросы, которые поднимает в своих произведениях. Его авторская позиция часто остается неопределенной, что делает тексты более многозначными. Например, он одновременно показывает трагизм коллективизации и веру в возможность построения справедливого общества. Читателю предлагается самостоятельно решить, поддерживает ли автор своих героев или критикует их.

Такой подход позволяет избежать морализаторства и делает произведения Платонова живыми, открытыми для множества интерпретаций. Это особенно важно в контексте исторических событий, которые он изображает: революция, гражданская война, коллективизация. Неясность позиции также делает тексты Платонова более философскими, акцентируя внимание на вечных вопросах.

6.

Финалы произведений Платонова почти никогда не являются завершенными в классическом смысле. Они оставляют ощущение недосказанности, как будто сюжет продолжается за пределами текста. Это создает эффект открытого пространства для размышлений. Например, в «Котловане» судьба героев остается неопределенной, подчеркивая трагическую безысходность их борьбы.

Финалы Платонова часто носят символический характер. Они могут выражать надежду, но всегда через призму утрат и противоречий. Такой подход позволяет писателю акцентировать внимание на философских аспектах, делая текст не только художественным произведением, но и размышлением о жизни.

7.

Фантастика в произведениях Платонова имеет специфический характер. Она не создает новых миров, а гиперболизирует существующую реальность, показывая ее абсурд и трагичность. Гротеск усиливает восприятие этой реальности, делая акцент на ее крайностях. Например, в «Чевенгуре» и «Котловане» встречаются сцены, где действия персонажей кажутся одновременно комичными и трагичными.

Гротеск помогает Платонову преувеличить недостатки социальной системы, показать абсурдность идеологических догм. Фантастика, в свою очередь, используется как средство для изображения мира, в котором привычные понятия теряют смысл.

8.

Платонов активно использует мифологические мотивы, связывая современные события с архетипическими образами. Например, его герои часто сравниваются с библейскими персонажами, что подчеркивает их борьбу с судьбой. Такие образы позволяют автору поднять вопросы жизни, смерти, труда и творчества на уровень универсальных человеческих ценностей.

Мифологические мотивы делают произведения Платонова многослойными, связывая конкретное историческое время с вечными вопросами. Они также позволяют показать, как современные события вписываются в общий контекст человеческой истории.

9.

Поэтика Платонова выражается в образности его языка. Каждое слово в его произведениях имеет глубокий смысл, подчеркивая внутренние переживания героев. Использование метафор, эпитетов и повторов создает эффект музыкальности текста, делая его близким к поэзии. Например, в «Котловане» описания природы приобретают философский характер, отражая состояние героев.

Поэтика Платонова также заключается в его умении соединять простоту народной речи с философской глубиной, создавая уникальный стиль, который делает его произведения неповторимыми.

10.

Ирония в произведениях Платонова выполняет многозначную роль. Она используется как средство критики, противопоставления видимого и сущностного, подчеркивания противоречий между реальными результатами социальных экспериментов и идеалистическими представлениями о них. Например, в «Чевенгуре» ироничное изображение утопического общества подчеркивает его внутреннюю несостоятельность. Герои, стремящиеся к созданию идеального мира, оказываются заложниками собственных ограниченных представлений, что часто вызывает у читателя двойственные чувства – сочувствие и осуждение.

Особенность платоновской иронии заключается в том, что она никогда не становится сарказмом или цинизмом. Ирония у Платонова – это способ показать трагичность положения человека, мечущегося между высокими целями и реальными трудностями. Она позволяет глубже проникнуть в суть человеческой жизни, оставаясь при этом доступной для восприятия.

11.

Комизм в произведениях Платонова переплетается с трагизмом, создавая уникальный художественный эффект. Он проявляется в диалогах героев, их нелепых поступках и неожиданных ситуациях. Например, попытки героев «Чевенгура» построить утопическое общество сопровождаются абсурдными ситуациями, которые одновременно вызывают смех и грусть.

Этот комизм носит философский характер: он подчеркивает несовершенство человеческой природы и общественных институтов. Смешные эпизоды помогают читателю взглянуть на серьезные проблемы с иной точки зрения, увидеть абсурдность некоторых идеологических постулатов. Комизм у Платонова не осуждает героев, а делает их ближе к читателю, показывая их человечность.

12.

Лиризм в произведениях Платонова – это средство для выражения тонких эмоциональных переживаний. Он проявляется в описаниях природы, воспоминаниях героев, их размышлениях о жизни. Например, в «Котловане» лирические отступления служат контрастом к суровой реальности, внося в повествование элементы душевной теплоты и надежды.

Особенность платоновского лиризма заключается в его сдержанности и простоте. Он позволяет читателю почувствовать душевный мир героев, их внутренние противоречия и стремление к гармонии. Лиризм делает тексты Платонова не только философскими, но и глубоко человеческими.

13.

Притчеобразность – одна из ключевых особенностей произведений Платонова. Она выражается в использовании образов и сюжетов, которые поднимаются на уровень символов, универсальных для всех времен. Например, в «Котловане» строительство дома для рабочих становится метафорой бессмысленного труда и утраты человеческих ценностей.

Притчеобразность помогает автору соединить конкретное историческое время с вечными вопросами о смысле жизни, добре и зле, судьбе человека. Она делает тексты Платонова актуальными для разных эпох, позволяя читателю находить в них новые смыслы.

14.

Платонов сочетает глубокую философскую мысль с простотой изложения. Его язык, несмотря на всю его «неправильность», всегда ясен и точен. Каждый образ, каждая фраза в его текстах несут определенный смысл, позволяя читателю легко воспринимать даже сложные философские идеи.

Простота стиля выражается в использовании коротких предложений, точных эпитетов, метафор и сравнений. Эта черта делает произведения Платонова доступными для широкой аудитории, сохраняя при этом их интеллектуальную глубину. Простота стиля – это не упрощение, а способ сделать сложные идеи понятными и выразительными.

Творческие задания

1. Могли бы вы вслед за А. Платоновым сказать о себе: «Без меня народ неполный»? Если да, то почему? Результаты рефлексии воплотите в эссе.

Эссе

Могли бы вы вслед за А. Платоновым сказать о себе:

«Без меня народ неполный»?

Высказывание Андрея Платонова «Без меня народ неполный» звучит как глубокое размышление о месте личности в обществе. Оно поднимает важные вопросы человеческой уникальности и коллективной ответственности. Это утверждение заключает в себе идею, что каждый человек, каким бы незначительным он ни казался, вносит свой вклад в общую картину мира. Платонов, чьё творчество пронизано осознанием важности единства народа и роли каждого в этом единстве, через свои произведения демонстрирует, как судьбы отдельных людей формируют ход истории, а их решения, страдания и усилия становятся частью большой общей истории.

Можно ли сказать, что без одного человека народ становится неполным? Платонов считал, что да. Народ — это не только историческая или политическая категория, а совокупность уникальных индивидуальностей, каждая из которых привносит свою особенность. Убрав хотя бы одну, мы получим совершенно иную картину. Герои Платонова, например, в таких произведениях, как «Котлован» или «Чевенгур», являются не просто персонажами, а олицетворением этой идеи. Они все уникальны, даже если выглядят непримечательно. Их поступки, мысли, сомнения и страдания составляют ту самую «структуру народа», в которой нет мелочей.

Подумав над этим высказыванием, начинаешь рефлексировать о своей роли в обществе. Насколько важны мои действия, решения, слова? Могу ли я действительно считать себя частью чего-то большего, чем я сам? В современном мире, где индивидуализм зачастую доминирует над коллективизмом, подобные размышления помогают задуматься о том, что мы ответственны не только за себя, но и за общество, в котором живём. Признавая свою уникальность, человек может лучше понять свою ответственность за общий результат. Например, труд врача, учителя, писателя или простого рабочего — это не просто выполнение обязанностей, а вклад в развитие общества. Без участия каждого из них система становится «неполной».

Высказывание Платонова также можно рассмотреть в свете его философии. Он часто обращался к теме народного единства, которое формируется через сложное сочетание индивидуальных судеб. Герои Платонова часто живут не только для себя, но и для других. Они, как правило, стремятся преодолеть свои внутренние конфликты ради блага народа. Это можно видеть в «Чевенгуре», где даже утопические мечтатели пытаются создать идеальный мир, видя свою личную роль в общем деле. Эти попытки порой обречены на провал, но сама идея того, что каждый имеет значение, остаётся важной и актуальной.

В нашей повседневной жизни, возможно, сложно осознать всю глубину этой мысли. Многие считают, что их роль в обществе незначительна, но это заблуждение. Каждый человек, даже в самых малых делах, оказывает влияние на мир вокруг себя. Маленькие поступки могут приводить к большим последствиям. Вклад одного человека может быть неочевидным сразу, но в долгосрочной перспективе он может стать значимым для целого народа. Осознание этого вдохновляет быть более активным, брать на себя ответственность и стремиться сделать окружающий мир лучше.

Высказывание Платонова напоминает нам, что каждый человек — это неотъемлемая часть общества. Без одного индивида народ становится действительно неполным. Это философское утверждение подталкивает нас к осознанию своей значимости, ответственности и уникальности. И если каждый из нас будет жить с этой мыслью, мы сможем создать общество, где важен каждый, где нет «лишних» людей, а есть только те, кто делает мир гармоничным и полным.

2. Найдите важнейшие мифологические образы в творчестве А. Платонова. Какие из них восходят к христианским источникам? Какие — к вечным (архетипическим) образам, известным всему человечеству?

Мифологические образы в творчестве Платонова

Мифологические образы в творчестве Андрея Платонова занимают особое место, поскольку через них писатель раскрывает глубинные философские, этические и духовные идеи. Эти образы создают многослойность его произведений, связывая индивидуальное переживание героев с универсальными темами, понятными любому читателю. Их использование имеет особую значимость, так как Платонов мастерски вплетает их в ткань повествования, превращая конкретные ситуации и персонажи в символы, выходящие за пределы локального или исторического контекста.

Один из центральных образов в творчестве Платонова — это вода. Вода у него многозначна: она символизирует очищение, обновление, возрождение и одновременно стихийную силу, которая способна разрушать. Например, в рассказе «Река Потудань» вода становится метафорой духовной близости, внутренней гармонии, которую герои находят через любовь. Этот образ уходит корнями в христианскую традицию, где вода является символом крещения, очищения от грехов и начала новой жизни. Однако вода у Платонова имеет и универсальное значение, связываясь с архетипическим символом первозданного хаоса, из которого рождается мир.

Дом, как и вода, занимает важное место в его произведениях. Для Платонова дом — это не только физическое пространство, но и духовный центр, символ укорененности и гармонии. Однако в таких произведениях, как «Котлован», дом обретает трагическую окраску. Герои стремятся построить «Дом трудящегося», который должен стать воплощением их утопических идей, но процесс превращается в символ утраты, разочарования, утопической безысходности. Этот образ дома восходит как к библейскому символу утраченного рая, так и к архетипу дома как оплота безопасности и родного очага, который присутствует в мифологиях множества народов.

Еще одним важным символом является дорога. Платонов изображает дорогу как путь поиска, странствий, которые герои проходят в поисках смысла, истины, надежды. Этот образ обладает архетипической природой: дорога символизирует движение, переход из одного состояния в другое, поиск себя и своей цели. В христианской традиции дорога может быть ассоциирована с путем к Богу или спасению, тогда как у Платонова она становится символом бесконечного поиска, часто лишенного конечной цели.

Образ земли в произведениях Платонова наполнен двойственным значением. С одной стороны, земля — это источник жизни, олицетворение материнского начала, питающего человека. С другой стороны, она ассоциируется с тяжестью, бременем, которое герой вынужден нести. В рассказе «В прекрасном и яростном мире» земля предстает как живое существо, взаимодействующее с человеком. Герои Платонова часто ощущают себя связанными с землей, но их отношение к ней наполнено противоречиями: это одновременно и любовь, и боль, и обязанность.

Свет у Платонова также занимает важное место. Он символизирует просветление, надежду, божественное начало. В «Чевенгуре» свет становится образом утопического будущего, но в то же время обретает ироничную окраску, так как идеал, связанный с этим образом, оказывается недостижимым. Свет в платоновских произведениях обладает христианским символизмом, связываясь с идеями истины, откровения и спасения.

Образ креста встречается у Платонова как символ страдания и жертвы. Этот образ напрямую связан с христианской символикой, где крест — центральный знак искупления. У Платонова крест становится воплощением трагедии человеческого существования, внутренней борьбы человека с самим собой и окружающим миром.

Платонов использует мифологические образы для того, чтобы подчеркнуть универсальность своих тем, придать повествованию философскую глубину. Они помогают соединить локальные события, описанные в его произведениях, с глобальными проблемами человеческой души, смысла жизни, борьбы добра и зла. Эти образы делают произведения Платонова многослойными, позволяя читателю интерпретировать их на разных уровнях: как реалистическое описание событий, как философскую аллегорию или как экзистенциальную драму.

Таким образом, мифологические образы в творчестве Андрея Платонова играют ключевую роль в раскрытии его художественного замысла. Они служат не только инструментом повествования, но и способом установить диалог с читателем на уровне вечных ценностей и вопросов, которые человечество задает себе на протяжении всей своей истории. Платонов, обращаясь к мифологии, связывает временное с вечным, конкретное с универсальным, делая свои произведения актуальными для любых эпох.

3. Подготовьте материалы к презентации «Творчество А. Платонова времён Великой Отечественной войны». Не забудьте использовать историко-биографический материал.

Материалы к презентации: «Творчество А. Платонова времён Великой Отечественной войны».

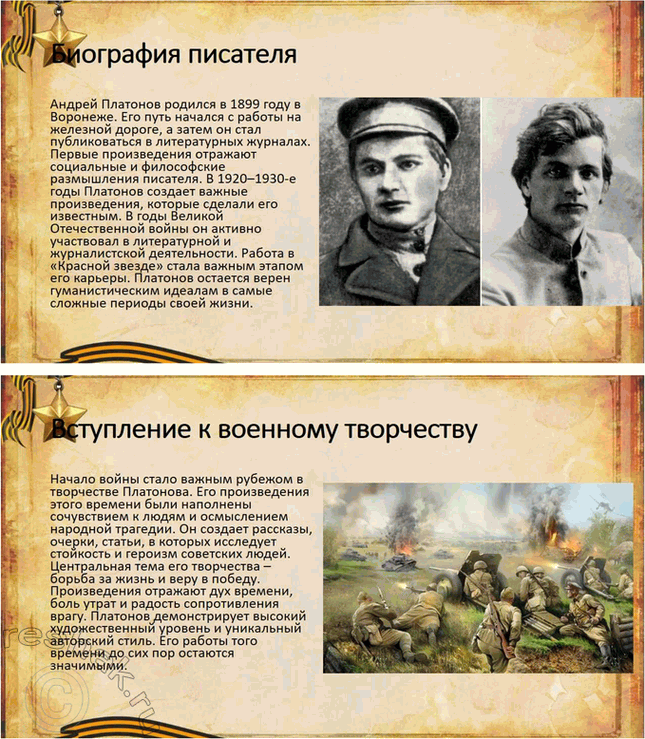

Андрей Платонов, один из самых глубоких и философских писателей XX века, в годы Великой Отечественной войны создал произведения, которые стали не только художественным отражением этого трагического времени, но и важным источником понимания природы человеческого духа, его стойкости, силы и трагизма. Его работы периода войны отличаются высокой нравственной насыщенностью, вниманием к вопросам человеческого существования в условиях гибели и разрушения. Платонов выступал как военный корреспондент, но его произведения выходили далеко за рамки репортажей — это были философские размышления о жизни, смерти и человеческой душе. В это время он создал рассказы, очерки и статьи, которые заслужили особое место в советской литературе.

Произведения, созданные в военные годы

1. «Броня» (1942)

Этот рассказ посвящён инженеру, который работает над созданием сверхпрочной брони для советских танков. Главный герой символизирует героизм человека, чья деятельность разворачивается далеко от полей сражений, но не менее важна для фронта. Через сюжет о техническом прогрессе и его значении для войны Платонов раскрывает тему человеческой преданности делу и способности к самопожертвованию ради общей победы. Броня становится символом не только физической защиты, но и стойкости духа советского народа, его несломленности перед лицом врага.

2. «Смерти нет!» (1942)

В этом произведении Платонов исследует тему бессмертия, которая в условиях войны приобретает особую значимость. Главные герои рассказа, сражаясь на фронте, осознают, что их смерть физическая не является концом — она становится частью великой миссии защиты Родины. Это произведение наполнено философскими размышлениями о том, что героизм проявляется в самопожертвовании ради будущего, ради сохранения человечности.

3. «Одухотворённые люди» (1943)

Этот рассказ посвящён теме коллективного подвига. Платонов подчёркивает, что в условиях войны каждый человек — от солдата на передовой до рабочего в тылу — вносит свой вклад в общую победу. Рассказ подчёркивает единство народа, его духовную силу и готовность к преодолению любых испытаний. Автор показывает, как война формирует не только физическое, но и духовное единство людей.

4. «Возвращение» (1943)

Один из самых известных рассказов Платонова, написанных во время войны, который повествует о сложностях адаптации солдата к мирной жизни после возвращения с фронта. Герой сталкивается с необходимостью восстановить свои отношения с семьёй, преодолеть внутренние конфликты и понять, как жить дальше после увиденного ужаса войны. Этот рассказ исследует не только последствия войны для личности, но и вечные темы любви, прощения и надежды.

5. «Дерево родины» (1943)

Произведение наполнено символизмом: дерево олицетворяет связь поколений, стойкость и возрождение. В этом рассказе Платонов говорит о том, что война разрушает, но не способна уничтожить корни, связывающие человека с его землёй, историей и культурой. Главные герои защищают свою родину, одновременно сохраняя память о предках и надежду на будущее.

6. «Взыскание погибших» (1944)

Это произведение рассматривает вопросы жизни и смерти через призму религиозных и философских идей. Автор поднимает тему вечной жизни, духовного бессмертия и преодоления страха смерти ради высшей цели. Рассказ насыщен символикой и обращается к вечным ценностям человечества.

7. Очерки и статьи для газеты «Красная звезда»

Работа Платонова как военного корреспондента выражалась в многочисленных публикациях, где он освещал героизм солдат и трудовые подвиги рабочих. В его очерках читатель может найти как документальную точность, так и философские размышления о природе войны и человеческом духе. Эти тексты важны не только как исторические свидетельства, но и как художественные произведения.

8. «Семья Иванова» (1946, позже переименован в «Возвращение»)

Этот рассказ завершает военный период творчества Платонова. В нём он поднимает темы утраты, преодоления страданий и возрождения. Главные герои представляют собой собирательный образ советской семьи, которая сталкивается с трагедией войны, но сохраняет веру в лучшее.

Художественные особенности произведений военного времени

Тексты Платонова периода войны отличаются богатой символикой, глубокими философскими размышлениями и тонким психологизмом. В центре внимания автора — не столько сами боевые действия, сколько их влияние на человеческую душу, на взаимоотношения между людьми. Платонов показывает войну как испытание, которое выявляет в людях их лучшие и худшие качества. Особое внимание уделяется теме связи поколений: предки, дети и внуки объединены общей памятью и общей целью — сохранением Родины.

Значение творчества Платонова времён войны

Произведения Платонова этого периода стали важной частью литературы о Великой Отечественной войне. Они не только документируют события того времени, но и позволяют осмыслить их через призму философии и искусства. Автор поднимает вопросы, которые остаются актуальными во все времена: что такое героизм, как война влияет на человеческую душу, как сохранить человечность в условиях жестокости и страдания. Его работы напоминают о том, что война — это не только разрушение, но и возможность духовного роста и поиска новых смыслов.

Популярные решебники 11 класс Все решебники

*размещая тексты в комментариях ниже, вы автоматически соглашаетесь с пользовательским соглашением