Ответы на вопросы на стр.226-227 Часть 2 ГДЗ Коровин 10 класс (Литература)

Рассмотрим вариант решения задания из учебника Коровин, Вершинина, Капитанова 10 класс, Просвещение:

Проектно-исследовательские работы. Стр. 226-227

1. Материалы к биографии М. Е. Салтыкова-Щедрина. (Электронный или бумажный альбом.)

Альбом:

Материалы к биографии М. Е. Салтыкова-Щедрина

1) Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин родился в дворянской семье, что сразу же наложило определённый отпечаток на его воспитание и формирование личности. Его родители принадлежали к знатному роду, имели земли, крестьян и покровительство на различных государственных постах. Несмотря на дворянский титул, жизнь в семье была далеко не роскошной, а скорее скромной и строгой. Родители придерживались традиционных ценностей, ценили дисциплину и честность, что сыграло важную роль в воспитании будущего писателя. Семья Салтыкова-Щедрина жила в имении Салтыковых, где юный Михаил получил свои первые уроки и впервые ощутил связь с родной землёй.

Семейные традиции и строгая мораль оказывали сильное влияние на младшего Салтыкова. Он был воспитан в духе уважения к правилам и законам, но это же воспитание сыграло против него, когда он оказался на службе в Петербурге. Годы, проведённые в Салтыкове, оставили в нём глубоко укоренившееся чувство социальной несправедливости, которое впоследствии стало основой для его сатирического и критического восприятия общества. В то же время родовое имение дало Салтыкову первые знания, которые стали основой для его будущей учёности и развития. Он развивал у себя стремление к знаниям и любви к русской литературе.

В детские годы Салтыков-Щедрин проявлял интерес к чтению и писательству. Это был период, когда он впервые осознал неравенство в обществе, что впоследствии отразилось в его работах. Он понимал, что между дворянским сословием и крестьянством существует глубокая пропасть. Эти наблюдения из детства и юности сыграли важную роль в формировании его убеждений как писателя, а также подготовили почву для будущей сатирической деятельности.

Одним из поворотных моментов в жизни Салтыкова-Щедрина стало его обучение в Пажеском корпусе. Пажеский корпус был учебным заведением, где готовили будущих государственных служащих и дворян. Это учебное заведение сильно повлияло на формирование будущего писателя. Он познакомился с государственной машиной, бюрократией и неравенством, царившим в обществе. Годы учёбы в корпусе также были связаны с многочисленными личными переживаниями, связанными с его становлением как человека и писателя.

Обучаясь в Пажеском корпусе, будущий писатель стал свидетелем многих социальных изменений, происходивших в России, и это отразилось в его работах. В этот период он осознал важность реформ, но также критически относился к бюрократии, неэффективности властей и жестокости по отношению к простым людям. Именно это обостренное чувство социальной несправедливости стало основой его творчества.

Образование, которое Салтыков-Щедрин получил в Пажеском корпусе, оказало большое влияние на его дальнейшую карьеру. Несмотря на скромность этого учебного заведения по сравнению с другими европейскими образовательными учреждениями, оно сыграло важную роль в его жизни.

2) М. Е. Салтыков-Щедрин — один из самых ярких и глубоких представителей русской литературы XIX века. Вопрос о его мировоззрении в первый петербургский период жизни и творчества включает в себя не только его взгляды, но и те важные социально-политические события, которые его сформировали. Салтыков-Щедрин стал свидетелем важнейших изменений в русской жизни и идеологии, что, несомненно, отразилось на его писательской деятельности.

Мировоззрение в первый петербургский период

Первый петербургский период в жизни Салтыкова-Щедрина пришёлся на вторую половину 1830-х — 1840-е годы, когда Россия переживала переходный этап, смену деспотичной власти Александра I на более жёсткую политику Николая I. В это время активно развивались культурные процессы, происходили бурные события в литературе, а также остро стояли вопросы об идеях реформирования России как в экономической, так и в социальной сферах.

Мировоззрение Салтыкова-Щедрина в этот период формировалось под влиянием значительных событий и движений того времени. Как и большинство представителей его поколения, он был сильно охвачен революционными настроениями, существовавшими в России после 1825 года, хотя сам не принимал участия в революционном движении. Однако его творчество этого периода показывает растущее разочарование в политике царизма, а также стремление к объективному освещению общественной жизни.

Влияние личностей на мировоззрение

Неопределённость политической ситуации, ограничения, налагаемые на свободу мысли, сформировали в Салтыкове-Щедрине весьма острое восприятие нравственного и социального неравенства. Значительным было влияние таких фигур, как Александр Герцен, чьи идеи революционной борьбы, свободы и реформ привлекли внимание многих молодых людей того времени, включая Салтыкова-Щедрина. Влияние Герцена прослеживается и в произведениях писателя, особенно в тех, которые критиковали существующий порядок и поддерживали идеи свободы и народного самоуправления.

Также влияние оказали М. Ю. Лермонтов и А. С. Пушкин. Лермонтов своим взглядом на дворянство, его моральные пороки и слабости повлиял на Салтыкова-Щедрина, который также критиковал общественные институты. Пушкин же со своими идеями гражданской свободы и человеческой ответственности также сыграл важную роль в формировании взглядов писателя.

Причины ссылки в Вятку

Ссылка Салтыкова-Щедрина в Вятку стала результатом его недовольства ситуацией в России. Причиной ссылки было его участие в управлении и государственной службе, которые не соответствовали идеалам, пропагандируемым писателем. Салтыков-Щедрин был сослан в Вятку за свои сатирические произведения, в которых он жёстко критиковал власть и общественные институты. Будучи государственным служащим, писатель активно высмеивал бюрократию, церковное лицемерие и другие аспекты общества того времени, что не понравилось властям.

Ссылка в Вятку стала для Салтыкова-Щедрина важным этапом в жизни, поскольку он не только пережил личные страдания, но и осознал жестокость государственного аппарата. В это время его творчество получило новый импульс, а взгляды начали меняться.

Жизнь писателя в Вятке

Период жизни Салтыкова-Щедрина в Вятке стал для него временем душевных переживаний и переосмысления. В Вятке он столкнулся с теми проблемами и противоречиями, которые впоследствии нашли отражение в его произведениях. Глубокая неудовлетворённость окружающей действительностью, жестокое обращение с людьми на местах, особенно с крестьянами, заставили писателя углубиться в размышления о месте человека в обществе и политическом строе.

Салтыков-Щедрин в это время продолжал писать, но, в отличие от раннего периода его творчества, в произведениях теперь акцент делался не на внешних атрибутах общества, а на глубинных социальных процессах, на внутреннем противоречии между личностью и обществом, между моралью и властью.

Влияние ссылки на мировоззрение писателя

Ссылка в Вятку оказала на Салтыкова-Щедрина глубокое влияние. Он переживал не только физические, но и душевные страдания. Однако именно в эти годы писатель окончательно сформировал тот жёсткий, сатирический стиль, который будет характеризовать его творчество. Он начал воспринимать российскую действительность как совершенно порочную, полную лицемерия и несправедливости. Он разочаровался в царской власти, бюрократии и стал сторонником критического анализа социального порядка, выступая за искоренение пороков и несправедливости в российском обществе.

Идеологическая позиция в эти годы

В годы ссылки Салтыков-Щедрин всё больше отдалялся от царской власти и встал на сторону народа, критикуя дворянство и буржуазию, осуждая рабство крестьян и пренебрежительное отношение к простым людям. На основе личных переживаний он выработал собственную позицию, которая заключалась в глубоком разочаровании в политической системе и стремлении к переменам, радикальным, но осознанным.

Его идеологическая позиция была чёткой: необходимость справедливости, равенства и свободы. Однако он понимал, что эти перемены невозможны без кардинального изменения общественного сознания, особенно в отношении власти и социальной структуры общества.

3) М. Е. Салтыков-Щедрин, один из ярчайших представителей русской литературы, известен не только своими произведениями, но и своим отношением к государственной службе. На протяжении своей жизни писатель несколько раз был связан с государственной службой, и это оказало значительное влияние на его творчество и мировоззрение.

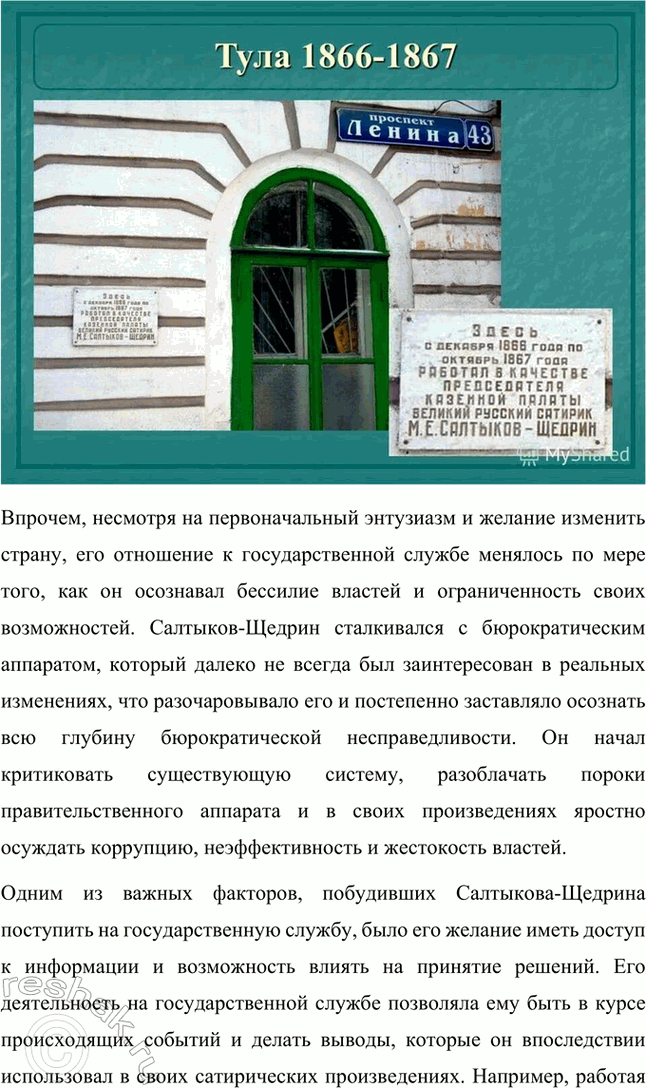

С самого начала своей карьеры Салтыков-Щедрин проявлял большую приверженность идеям реформ и изменений, что в определенной степени стало движущей силой его перехода на государственную службу. В юности он был вдохновлен реформами Александра II, в том числе отменой крепостного права. Он понимал, что только через участие в государственном аппарате он может влиять на развитие страны и внедрение необходимых изменений. В 1847 году Салтыков-Щедрин поступил на службу в государственные учреждения, сначала в Министерство внутренних дел, а затем в Министерство государственных имуществ. Работа в бюрократическом аппарате, в частности в Тульской губернии, не только обеспечивала его средствами к существованию, но и давала возможность критически осмысливать российскую действительность и условия жизни крестьян, что впоследствии стало темой его произведений.

Впрочем, несмотря на первоначальный энтузиазм и желание изменить страну, его отношение к государственной службе менялось по мере того, как он осознавал бессилие властей и ограниченность своих возможностей. Салтыков-Щедрин сталкивался с бюрократическим аппаратом, который далеко не всегда был заинтересован в реальных изменениях, что разочаровывало его и постепенно заставляло осознать всю глубину бюрократической несправедливости. Он начал критиковать существующую систему, разоблачать пороки правительственного аппарата и в своих произведениях яростно осуждать коррупцию, неэффективность и жестокость властей.

Одним из важных факторов, побудивших Салтыкова-Щедрина поступить на государственную службу, было его желание иметь доступ к информации и возможность влиять на принятие решений. Его деятельность на государственной службе позволяла ему быть в курсе происходящих событий и делать выводы, которые он впоследствии использовал в своих сатирических произведениях. Например, работая в Тульской губернии, он познакомился с повседневной жизнью крестьян и использовал эти знания в своём творчестве, что стало основой для цикла произведений, в том числе знаменитого романа «История одного города».

Однако, несмотря на первоначальное стремление к государственным реформам, с годами отношение Салтыкова-Щедрина к государственной службе стало более скептическим. Он разочаровался в невозможности реальных изменений и в том, что система власти была настолько укоренившейся и коррумпированной, что даже честные попытки что-то изменить не приводили к положительным результатам. В какой-то момент Салтыков-Щедрин пришёл к выводу, что его роль в государственной службе должна заключаться в том, чтобы показывать её пороки и недостатки через творчество, а не пытаться изменить систему изнутри.

Писатель был категорически против государственной службы, которая олицетворяла бюрократию, бездействие и угнетение простого народа. В своём творчестве он осуждал эти качества, создавая яркие и карикатурные образы чиновников, часто с сарказмом изображая их никчёмными и бессмысленными людьми. В его произведениях также часто звучала тема борьбы с царским режимом и бюрократией, что было напрямую связано с его разочарованием в государственной службе.

Таким образом, причины, побудившие Салтыкова-Щедрина поступить на государственную службу, можно разделить на два этапа: сначала он руководствовался желанием изменить страну, а затем, столкнувшись с реальной бюрократией, изменил своё отношение и стал критиковать систему в своём творчестве.

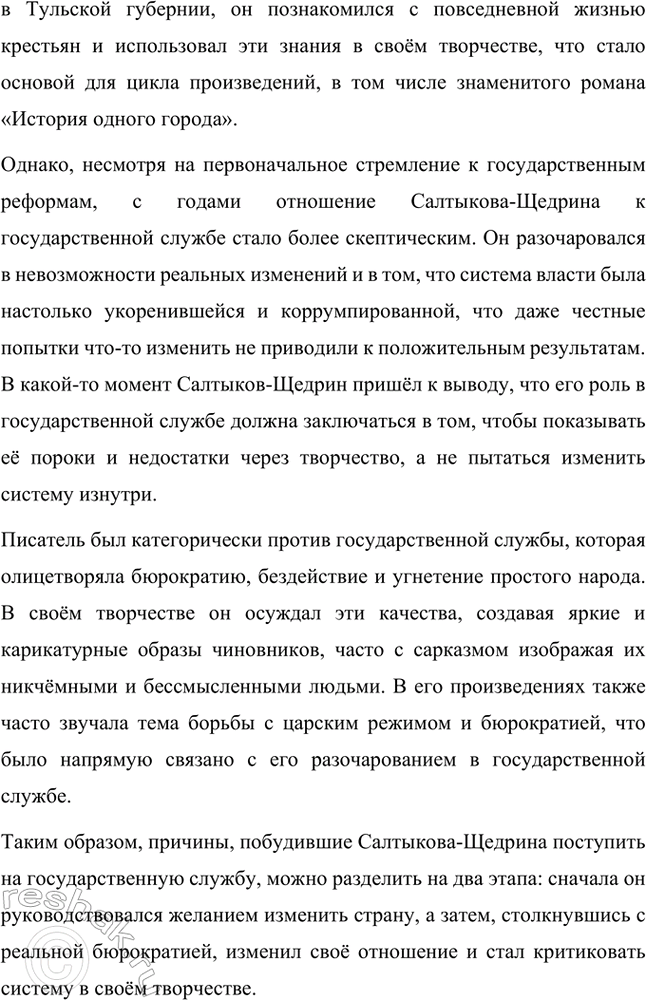

4) М. Е. Салтыков-Щедрин, работая в редакции «Современника», занимал жёсткую и критическую позицию в отношении российской власти, общественного устройства и нравственного состояния общества того времени. Его литературная деятельность не ограничивалась написанием произведений — он активно публиковался как редактор и критик, пытаясь повлиять на общественные процессы. Редактируя «Современник», он умело использовал эту платформу для распространения своих идей о необходимости реформ в России.

Примеры из произведений Салтыкова-Щедрина

1. «История одного города»

В этом произведении Салтыков-Щедрин сатирически изображает российскую власть в рассказе о вымышленном городе, которым управляют мудрые и жестокие губернаторы. Одним из ярких примеров является цитата, в которой автор описывает преобразования, которые делают города управляемыми не на благо людей, а для укрепления личной власти. Он высмеивает бюрократию и неэффективность власти, которая, несмотря на все свои реформы, ничего не меняет:

«Губернатор, будучи человеком широкой души, всегда находит время для всевозможных реформ и преобразований, но эти реформы идут по одной схеме: они не останавливаются, не мешают делу, а идут дальше, не затрагивая самих основ».

2. «Сказки»

Салтыков-Щедрин также использовал сатиру для изображения общественных пороков в «Сказках», создавая яркие образы животных, которые ведут себя так же, как люди в обществе. В одной из сказок, «Пчёлы и ослы», писатель критикует зажиточных людей, которые не только не трудятся, но и перекладывают всю тяжёлую работу на бедных:

«Пчёлы же трудились не покладая рук, а ослы только и делали, что жевали траву да время от времени рассуждали о мудрости пчёл».

3. «Письмо к либералам»

В этом произведении Салтыков-Щедрин обращается к либералам своего времени, осуждая их поверхностный подход к реформам и общественным преобразованиям. Он критикует их за то, что они хотят перемен, но не осознают, как много нужно изменить в обществе:

«Вы хотите реформ, вы хотите перемен, но ведь эти реформы — это прежде всего перемены в вас, в вашем отношении к обществу и государству. Ваша задача — не реформировать, а измениться самим».

4. «К вопросу о крестьянской реформе»

В своей статье Салтыков-Щедрин рассматривает крестьянскую реформу как несправедливую и неполную. Он высмеивает чиновников и либералов, которые проводили реформы, не понимая сути проблем крестьян:

«Реформа, проведённая чиновниками, не имела ничего общего с реальными нуждами крестьян. Они хотели улучшить положение крестьян, но не понимали, что нужно делать, чтобы этого добиться».

Воспоминания современников

Современники Салтыкова-Щедрина, такие как Н. А. Некрасов, отмечали его решительность и беспощадность в борьбе за правду. Некрасов писал, что Салтыков-Щедрин был человеком с сильным характером, который не боялся высказывать свою позицию даже в самых острых и трудных ситуациях:

«Он всегда был бесстрашным и уверенным в своих взглядах и, несмотря на серьёзность ситуации, не боялся критиковать всё, что ему не нравилось или шло вразрез с его представлениями о правильности».

Идеологическая позиция Салтыкова-Щедрина

За годы работы на посту редактора «Отечественных записок» и «Современника» Салтыков-Щедрин сформировал идеологическую позицию, направленную на критику несправедливости, лицемерия и коррупции, господствующих в российском обществе. Он стал ярым противником властных структур, которые занимались реформами лишь для внешнего благополучия, не затрагивая коренных проблем. В своей деятельности он показывал российскую действительность как жестокую и несправедливую, требующую настоящих изменений.

В результате его работа в редакции «Современника» и критические статьи о социальном устройстве России занимают важное место в истории российской литературы и журналистики, повлияв на общественные настроения того времени.

Таким образом, Салтыков-Щедрин был не только писателем и редактором, но и общественным деятелем, активно влиявшим на развитие российской мысли.

2. Салтыков-Щедрин: музейные и туристические маршруты. (Систематизация интернет-ресурсов.)

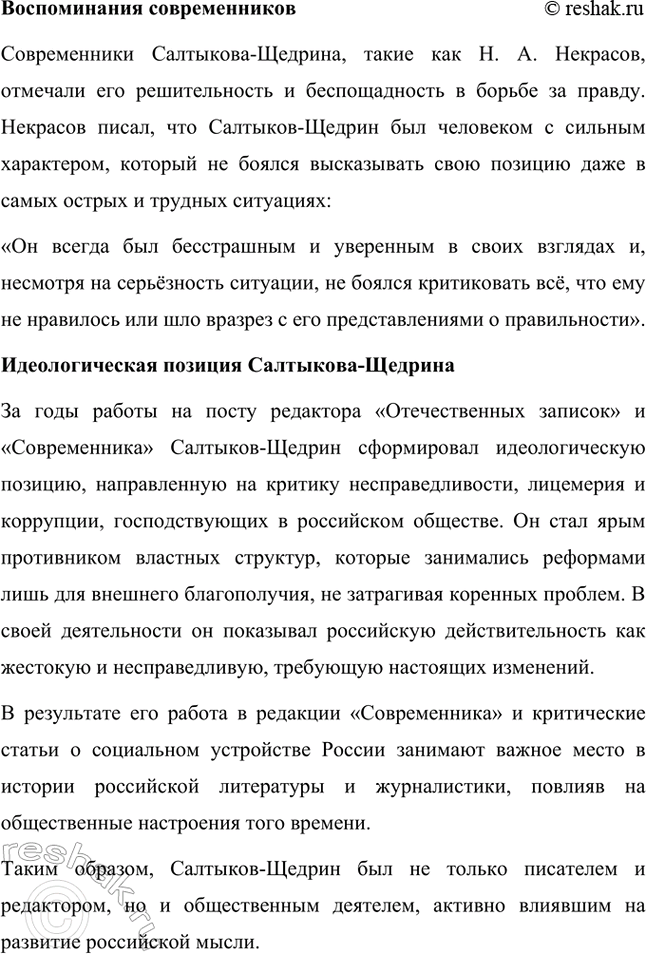

1. Музей М. Е. Салтыкова-Щедрина в селе Спас-Угол Талдомского района Московской области

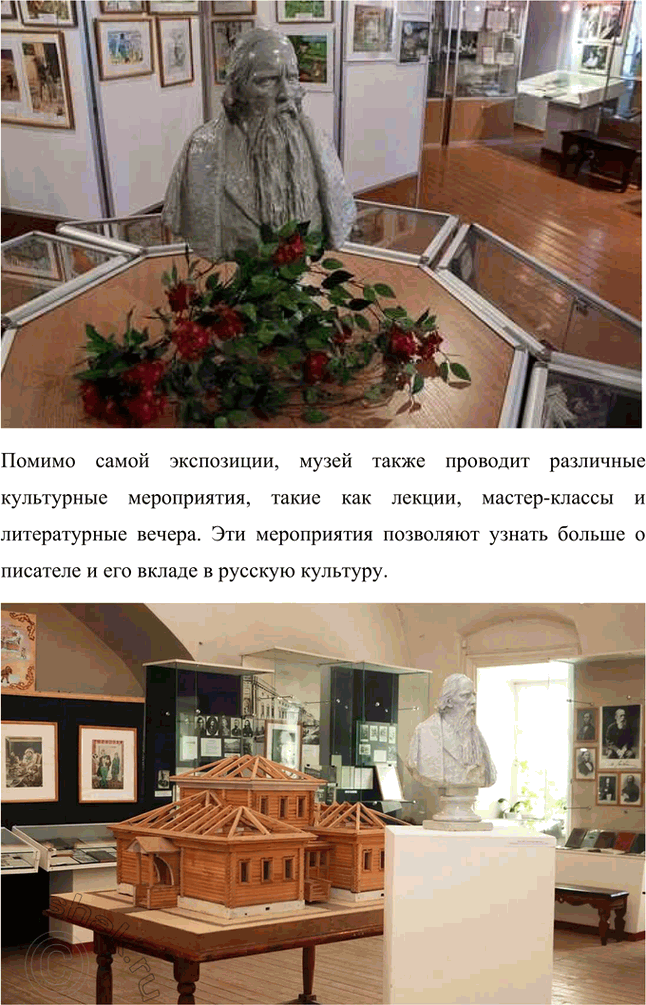

Село Спас-Угол — родина М. Е. Салтыкова-Щедрина, и здесь был открыт музей, который помогает глубже понять атмосферу того времени и отразить первые годы жизни великого писателя. Музей был открыт в 2019 году и расположен напротив Спасо-Преображенской церкви, имеющей историческое значение. Эта церковь, построенная в конце XVIII века, является важным архитектурным памятником, и именно здесь когда-то располагался первый музей писателя. Экспозиция музея рассказывает о детстве Салтыкова-Щедрина, его семье и жизни в родном имении.

В музее можно увидеть не только личные вещи писателя, но и рукописи, документы того времени, а также предметы быта, что позволяет более полно представить картину жизни писателя в юности. Кроме того, музей знакомит с историей родового имения, которое олицетворяет связь писателя с родной землёй. Этот музей является важным звеном для всех, кто хочет понять, как формировалась личность Салтыкова-Щедрина в начале его жизненного пути.

Помимо самой экспозиции, музей также проводит различные культурные мероприятия, такие как лекции, мастер-классы и литературные вечера. Эти мероприятия позволяют узнать больше о писателе и его вкладе в русскую культуру.

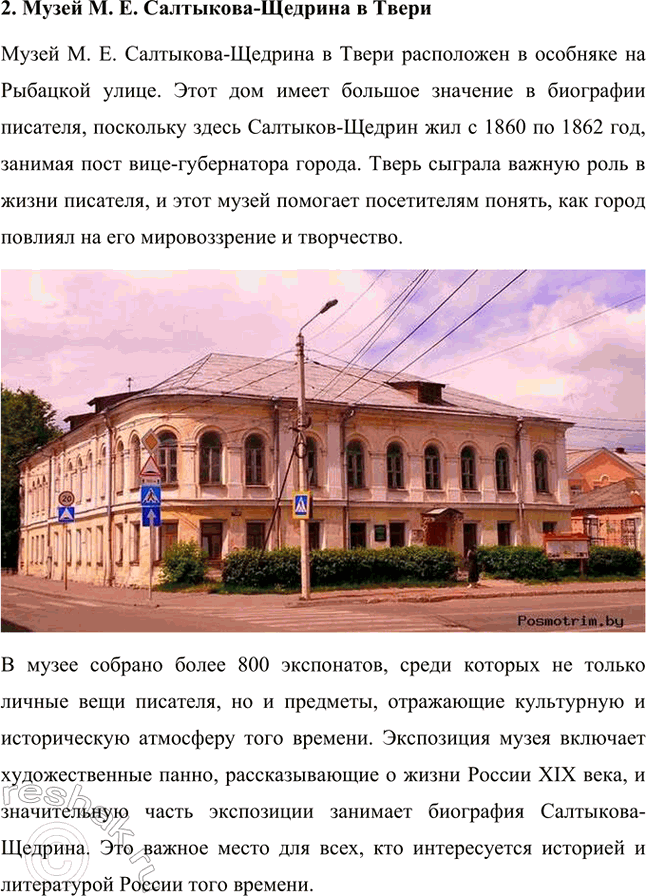

2. Музей М. Е. Салтыкова-Щедрина в Твери

Музей М. Е. Салтыкова-Щедрина в Твери расположен в особняке на Рыбацкой улице. Этот дом имеет большое значение в биографии писателя, поскольку здесь Салтыков-Щедрин жил с 1860 по 1862 год, занимая пост вице-губернатора города. Тверь сыграла важную роль в жизни писателя, и этот музей помогает посетителям понять, как город повлиял на его мировоззрение и творчество.

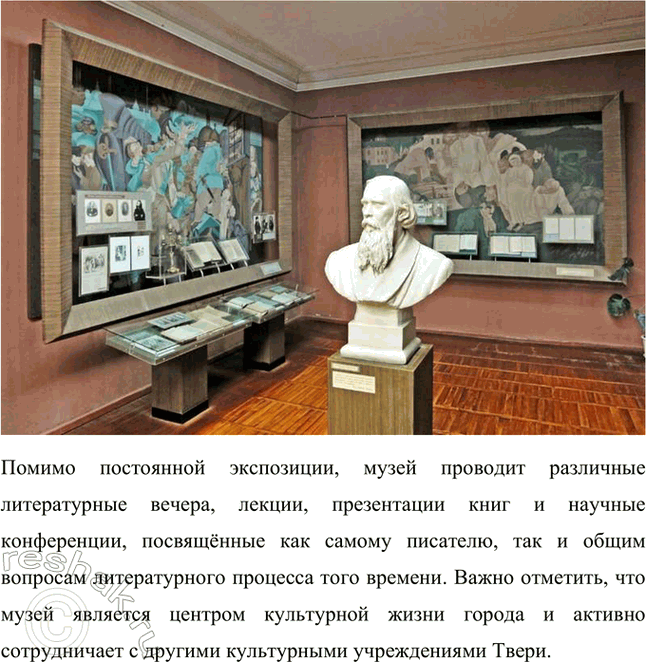

В музее собрано более 800 экспонатов, среди которых не только личные вещи писателя, но и предметы, отражающие культурную и историческую атмосферу того времени. Экспозиция музея включает художественные панно, рассказывающие о жизни России XIX века, и значительную часть экспозиции занимает биография Салтыкова-Щедрина. Это важное место для всех, кто интересуется историей и литературой России того времени.

Помимо постоянной экспозиции, музей проводит различные литературные вечера, лекции, презентации книг и научные конференции, посвящённые как самому писателю, так и общим вопросам литературного процесса того времени. Важно отметить, что музей является центром культурной жизни города и активно сотрудничает с другими культурными учреждениями Твери.

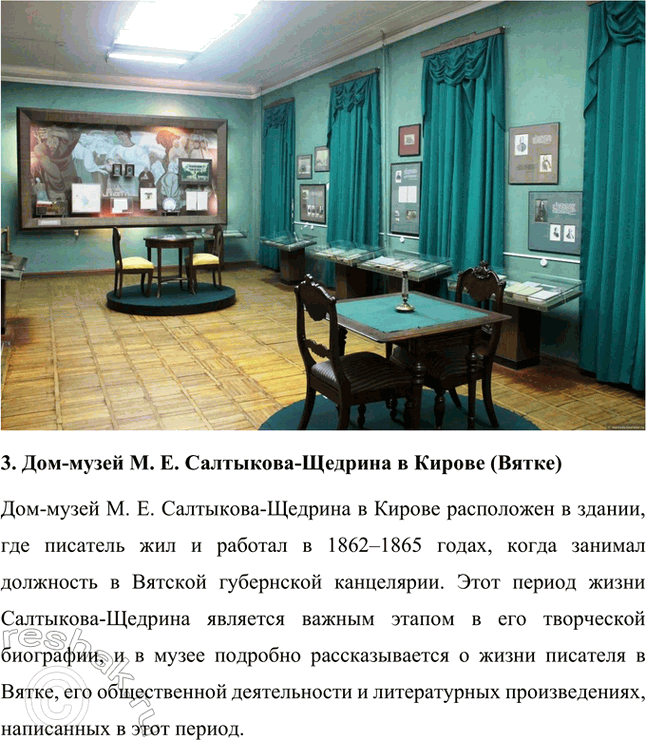

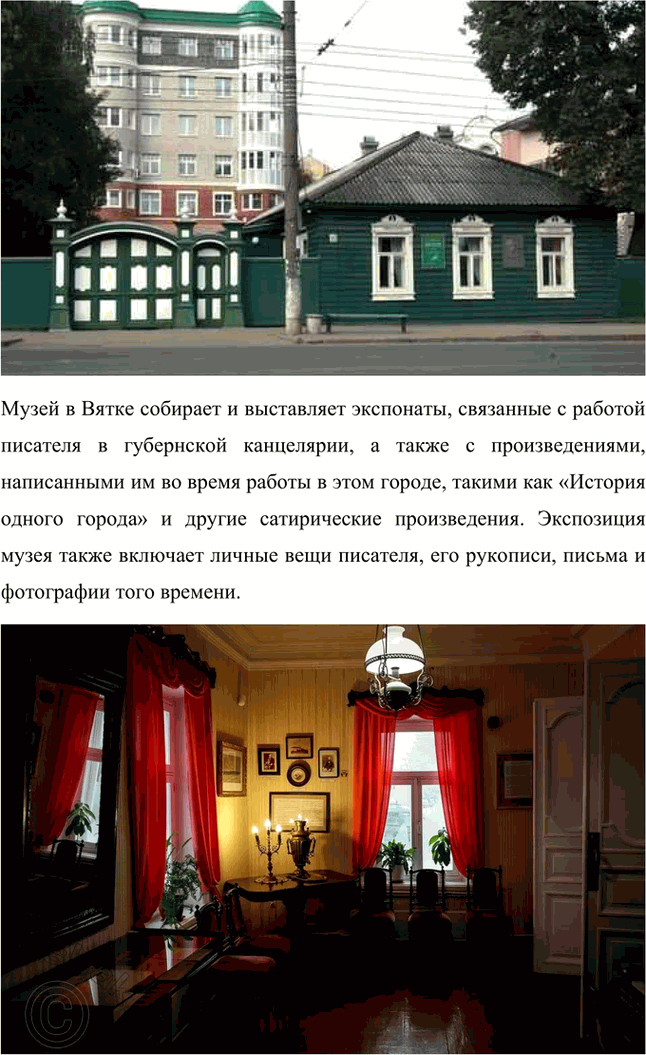

3. Дом-музей М. Е. Салтыкова-Щедрина в Кирове (Вятке)

Дом-музей М. Е. Салтыкова-Щедрина в Кирове расположен в здании, где писатель жил и работал в 1862–1865 годах, когда занимал должность в Вятской губернской канцелярии. Этот период жизни Салтыкова-Щедрина является важным этапом в его творческой биографии, и в музее подробно рассказывается о жизни писателя в Вятке, его общественной деятельности и литературных произведениях, написанных в этот период.

Музей в Вятке собирает и выставляет экспонаты, связанные с работой писателя в губернской канцелярии, а также с произведениями, написанными им во время работы в этом городе, такими как «История одного города» и другие сатирические произведения. Экспозиция музея также включает личные вещи писателя, его рукописи, письма и фотографии того времени.

Дом-музей проводит экскурсии, выставки и культурные мероприятия, которые помогают посетителям глубже понять личность Салтыкова-Щедрина и его вклад в литературу и общественную жизнь. Этот музей является важной частью культурного ландшафта Кирова и привлекает внимание как местных жителей, так и туристов.

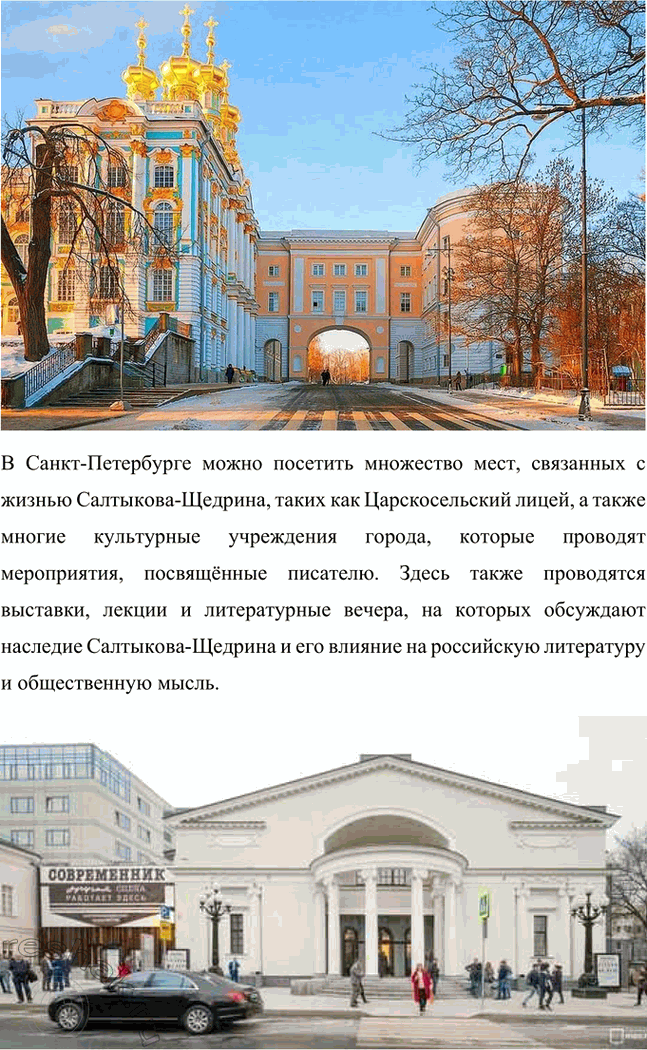

4. Санкт-Петербург

Хотя в Санкт-Петербурге нет специализированного музея, посвящённого Салтыкову-Щедрину, город сыграл важную роль в его жизни и карьере. В Петербурге писатель учился в Царскосельском лицее, а затем работал в редакциях известных журналов «Современник» и «Отечественные записки». Санкт-Петербург стал для Салтыкова-Щедрина не только литературным, но и культурным центром, где сформировались его взгляды и концепции.

В Санкт-Петербурге можно посетить множество мест, связанных с жизнью Салтыкова-Щедрина, таких как Царскосельский лицей, а также многие культурные учреждения города, которые проводят мероприятия, посвящённые писателю. Здесь также проводятся выставки, лекции и литературные вечера, на которых обсуждают наследие Салтыкова-Щедрина и его влияние на российскую литературу и общественную мысль.

Хотя в городе нет отдельного музея, посвящённого писателю, Петербург продолжает оставаться важной частью его культурной биографии, и многие литературные мероприятия связаны с этим городом.

________________________________________

Маршрут путешествия по музеям Салтыкова-Щедрина

Предлагаемый маршрут охватывает ключевые места, связанные с жизнью и деятельностью Салтыкова-Щедрина, и включает посещение нескольких музеев, а также знакомство с Санкт-Петербургом.

1. Село Спас-Угол: посещение музея, знакомство с родным домом писателя и усадьбой, изучение биографии детства и юности.

2. Тверь: экскурсия по музею, посещение дома, где Салтыков-Щедрин жил во время работы вице-губернатором, знакомство с его трудовыми буднями и влиянием на общественную жизнь города.

3. Киров (Вятка): посещение дома-музея, знакомство с писателем в период его работы в губернской канцелярии, а также анализ произведений, написанных в этот период.

4. Санкт-Петербург: прогулка по городу, посещение важных мест, связанных с обучением и деятельностью писателя, участие в культурных мероприятиях, лекциях и выставках.

Впечатление от посещения музея

Посещение музея М. Е. Салтыкова-Щедрина в селе Спас-Угол оставило у меня неизгладимые впечатления. Это место словно перенесло меня в атмосферу XIX века, в то время, когда писатель был ещё мальчиком, в самом начале своего жизненного пути. Село, где родился великий русский писатель, и по сей день хранит дух истории, и музей стал важной вехой на пути к более глубокому пониманию личности Салтыкова-Щедрина.

Первое, что меня поразило, — это сама усадьба, в которой прошло детство писателя. Дом, в котором он родился, и окружающие его пейзажи с их спокойствием и безмятежностью контрастируют с теми бурными событиями, которые описаны в его произведениях. Музей находится в непосредственной близости от Спасо-Преображенской церкви — важного архитектурного памятника, который также в какой-то степени является неотъемлемой частью истории семьи Салтыковых-Щедриных.

Экспозиция музея охватывает несколько ключевых аспектов жизни писателя. Очень тронуло то, как тщательно воссозданы детали его детства: старинная мебель, личные вещи, книги, фотографии. Это позволило почувствовать атмосферу того времени, в котором Салтыков-Щедрин начинал свой путь, и понять, как его окружение повлияло на его мировоззрение и литературное творчество. Особенно интересно было увидеть личные записи писателя, его рукописи, письма, которые показывают, как он воспринимал мир в молодости и как менялись его взгляды в течение жизни.

Кроме того, меня поразила информация, связанная с родовым имением и жизнью его семьи. Очень важно, что музей не ограничивается только творчеством писателя, но и подробно раскрывает его семейную историю. Это помогает глубже понять, как его личная жизнь и семейные отношения отразились в его произведениях, особенно в таких сложных и многогранных, как «История одного города» и «Сельские письма».

Во время посещения музея также было интересно узнать о том, как со временем менялись взгляды писателя на жизнь, общество и власть. Выставка показывала его переход от классических либеральных взглядов к более сатирическим, критическим позициям, которые мы видим в его зрелых произведениях. Здесь, в этом тихом уголке Подмосковья, родился писатель, который смог выразить своё отношение к российскому обществу в самых острых и глубоких формах.

Музей также организует различные мероприятия, такие как лекции, мастер-классы и литературные вечера. Это даёт возможность каждому посетителю не только узнать больше о писателе, но и принять участие в обсуждении его наследия. Я был рад, что смог принять участие в одной из таких лекций, на которой обсуждались ключевые произведения Салтыкова-Щедрина, его общественная роль и влияние на российскую литературу.

Сам музей — это не просто место для ознакомления с фактами биографии и творчества, а скорее живое, дышащее пространство, которое позволяет прочувствовать атмосферу того времени, когда писатель жил и творил. Я был приятно удивлён тем, насколько хорошо в этом музее сочетаются личные моменты жизни Салтыкова-Щедрина с историческими событиями и общей культурной атмосферой России XIX века.

Таким образом, посещение музея в Спас-Уголе стало для меня не только познавательным, но и вдохновляющим опытом. Это путешествие в прошлое, которое помогает понять, почему Салтыков-Щедрин был таким важным для российской культуры писателем. В этом месте, пропитанном историей, невозможно остаться равнодушным к жизни и творчеству великого писателя, который многое сказал о своём времени и обществе в целом.

3. Словарь эзопова языка М. Е. Салтыкова-Щедрина.

М. Е. Салтыков-Щедрин использовал разнообразные иносказательные приёмы, придающие его произведениям глубину и многозначность. В дополнение к ранее упомянутым аллегории, иронии, перифразам и говорящим именам можно выделить следующие языковые средства:

1. Гротеск

Использование фантастических и абсурдных элементов для подчёркивания нелепости и порочности действительности. Например, в сказке «Дикий помещик» помещик превращается в дикого зверя, что символизирует его деградацию.

2. Гипербола

Чрезмерное преувеличение для усиления выразительности и комического эффекта. В «Истории одного города» описываются вымышленные города с абсурдными порядками, что подчёркивает пороки общества.

3. Антитеза

Противопоставление противоположных понятий или образов для усиления контраста. В сказке «Премудрый пескарь» противопоставляются наивные мечты пескаря и суровая реальность.

4. Сарказм

Острая, язвительная форма иронии, направленная на высмеивание недостатков и пороков. В «Господах Головлёвых» сарказм используется для критики дворянского общества.

5. Параллелизм

Повторение схожих синтаксических конструкций для подчёркивания сходства или контраста. В «Истории одного города» параллелизм используется для сравнения различных вымышленных городов.

6. Метафора

Перенос значения с одного объекта на другой на основе сходства. В «Диком помещике» помещик превращается в дикого зверя, что является метафорой его деградации.

7. Синекдоха

Замена целого частью или наоборот. В «Господах Головлёвых» фамилия Головлёв символизирует пустоту и деградацию рода, подчёркивая их моральное и социальное падение.

8. Парадокс

Противоречивое высказывание, которое при более глубоком рассмотрении оказывается истинным. В «Истории одного города» описываются абсурдные порядки, которые на самом деле отражают реальные пороки общества.

9. Ироническая гипербола

Чрезмерное преувеличение с целью создания комического эффекта. В «Премудром пескаре» пескарь мечтает о величии, что является ироническим преувеличением.

10. Саркастическая перифраза

Замена прямого наименования описанием с целью высмеивания. В «Господах Головлёвых» фамилия Головлёв символизирует пустоту и деградацию рода, подчёркивая их моральное и социальное падение.

Эти приёмы помогают Салтыкову-Щедрину создавать яркие образы и эффективно передавать социальную критику, что делает его произведения актуальными и глубокими.

М. Е. Салтыков-Щедрин широко использовал эзопов язык — иносказательную речь, насыщенную аллегориями, иронией, перифразами и другими приёмами, чтобы обойти цензуру и выразить свои мысли. Ниже представлены 30 слов и выражений, отражающих особенности этого стиля:

1. Глуповцы — жители вымышленного города Глупова, символизирующие российское общество.

2. Глупов — вымышленный город, отражающий пороки и недостатки российского общества.

3. Глуповщина — абсурдные и нелепые события, происходящие в Глупове.

4. Глуповский порядок — хаос и беспорядок, царящие в Глупове.

5. Глуповский народ — народ, подверженный глупости и суевериям.

6. Глуповская жизнь — жизнь, полная абсурда и нелепостей.

7. Глуповская река — символ течения времени и неизбежности изменений.

8. Глуповская площадь — место собраний и обсуждений, часто абсурдных.

9. Глуповский рынок — место торговли, где царят обман и мошенничество.

10. Глуповская школа — учебное заведение, где царят невежество и глупость.

11. Глуповская церковь — место поклонения, где царят лицемерие и ханжество.

12. Глуповская власть — власть, основанная на глупости и некомпетентности.

13. Глуповский суд — судебная система, в которой правосудие заменяется абсурдом.

14. Глуповская армия — вооружённые силы, символизирующие бессмысленные войны и конфликты.

15. Глуповская наука — научные исследования, лишённые практической ценности.

16. Глуповская культура — культурные явления, отражающие деградацию общества.

17. Глуповская экономика — экономическая система, основанная на эксплуатации и неэффективности.

18. Глуповская политика — политические решения, приводящие к абсурдным последствиям.

19. Глуповская дипломатия — внешняя политика, основанная на лицемерии и обмане.

20. Глуповская религия — религиозные практики, лишённые духовного содержания.

21. Глуповская мораль — моральные нормы, основанные на лицемерии и ханжестве.

22. Глуповская философия — философские учения, лишённые практической ценности.

23. Глуповская литература — литературные произведения, отражающие абсурд и нелепость.

24. Глуповская музыка — музыкальные произведения, лишённые гармонии и смысла.

25. Глуповская живопись — произведения искусства, отражающие упадок вкуса.

26. Глуповская архитектура — архитектурные сооружения, символизирующие разруху и упадок.

27. Глуповская мода — модные тенденции, отражающие поверхностность и пустоту.

28. Глуповская еда — пища, символизирующая бедность и отсутствие вкуса.

29. Глуповская одежда — одежда, отражающая нищету и отсутствие стиля.

30. Глуповская погода — климатические условия, символизирующие уныние и депрессию.

Популярные решебники 10 класс Все решебники

*размещая тексты в комментариях ниже, вы автоматически соглашаетесь с пользовательским соглашением