Ответы на вопросы на стр.24 Часть 2 ГДЗ Коровин 11 класс (Литература)

Рассмотрим вариант решения задания из учебника Коровин, Вершинина, Гальцова 11 класс, Просвещение:

Какие духовные ценности утверждает Н. Заболоцкий в «моралистических» стихотворениях последнего периода творчества? Чем в его понимании внутренняя красота человеческого духа отличается от красоты тела и внешнего облика человека? Проиллюстрируйте свой ответ соответствующими примерами из стихотворений «Старая актриса» и «Некрасивая девочка».

В своих «моралистических» стихотворениях последнего периода творчества Николай Заболоцкий утверждает важные духовные ценности, среди которых ключевыми являются внутренняя красота, сострадание, человечность и связь искусства с вечными идеалами. Эти темы находят своё отражение в таких произведениях, как «Некрасивая девочка» и «Старая актриса», где поэт рассуждает о человеческой душе, её стойкости перед жизненными испытаниями и роли искусства в формировании личности.

Внутренняя красота и её превосходство над внешней

В стихотворении «Некрасивая девочка» Заболоцкий показывает, что настоящая красота человека кроется не во внешних чертах, а в душе. Девочка, чья внешность далека от общепринятых стандартов, очаровывает своей искренностью, добротой и чистотой эмоций. Несмотря на пренебрежительное отношение окружающих, она сохраняет удивительную способность радоваться чужой радости:

«Чужая радость так же, как своя,

Томит её и вон из сердца рвётся,

И девочка ликует и смеётся,

Охваченная счастьем бытия».

Автор подчёркивает, что её духовное богатство – это то, что никогда не увянет. Заболоцкий задаётся вопросом о природе красоты:

«А если это так, то что есть красота

И почему её обожествляют люди?

Сосуд она, в котором пустота,

Или огонь, мерцающий в сосуде?».

Этот риторический вопрос заставляет читателя задуматься о ценностях, которыми мы руководствуемся, оценивая других людей. Для поэта истинная красота – это «огонь», внутренний свет, который освещает душу и определяет судьбу человека.

Искусство как высшее проявление духа

В стихотворении «Старая актриса» Заболоцкий обращается к теме искусства, которое сохраняет свою силу даже перед лицом времени и забвения. Актриса, бывшая «владычица» театральной Москвы, превратилась в забытый символ прошлого величия. Её внешняя красота и грация ушли, но слава её искусства осталась жива:

«И лежал на тревожной её красоте

Отпечаток Италии знойной».

Дом, превратившийся в музей, символизирует бессмертие искусства, которое сохраняет образы прошлого для будущих поколений. Однако в этом доме присутствует контраст: бедная девочка, лишённая материального и духовного богатства, с удивлением смотрит на портреты и картины, не понимая, почему они так восхищают людей:

«Разве девочка может понять до конца,

Почему, поражая нам чувства,

Поднимает над миром такие сердца

Неразумная сила искусства!».

Эта противопоставленность указывает на огромную роль искусства в формировании человеческой души. Заболоцкий подчёркивает, что даже в условиях бедности и униженности человек может обрести высокие идеалы через соприкосновение с вечными ценностями.

Сострадание и человечность

Обе героини стихотворений – девочка и старая актриса – сталкиваются с трудностями, но сохраняют свою душевную силу. Заболоцкий акцентирует внимание на важности сострадания и милосердия. В «Некрасивой девочке» поэт выражает надежду, что её «чистый этот пламень» сможет преодолеть все жизненные невзгоды:

«Мне верить хочется, что чистый этот пламень,

Который в глубине её горит,

Всю боль свою один переболит

И перетопит самый тяжкий камень!».

В «Старой актрисе» Заболоцкий обращает внимание на контраст между прошлым величием и настоящей бедностью, показывая, что искусство, несмотря на физическое увядание, сохраняет дух величия. В этом заключается гуманистическая идея Заболоцкого: внутренний мир человека и его душевное богатство способны преодолеть любое физическое или социальное ограничение.

Заключение

Таким образом, Заболоцкий в своих «моралистических» стихотворениях утверждает, что внутренняя красота, доброта, сострадание и сила искусства – это главные ценности человеческой жизни. Его произведения напоминают о том, что подлинное величие человека заключается не во внешних атрибутах, а в глубине души, в её способности любить, сострадать и радоваться. Эти стихи – гимн человеческой духовности, которая способна устоять перед временем и жизненными невзгодами.

По мнению Николая Заболоцкого, внутренняя красота человеческого духа превосходит красоту тела, так как она является выражением истинной сути человека, его нравственности, искренности и духовного богатства. Если физическая красота временна и может увянуть, то внутренняя красота – это неизменный свет души, который остаётся с человеком на протяжении всей его жизни. Эта идея ярко выражена в стихотворениях «Некрасивая девочка» и «Старая актриса».

Красота духа в стихотворении «Некрасивая девочка»

В «Некрасивой девочке» Заболоцкий показывает, как внутренняя красота ребёнка, её искренность, доброта и радость жизни способны компенсировать недостатки внешности. Главная героиня, несмотря на то, что её черты лица остры и некрасивы, излучает радость бытия и абсолютное отсутствие зависти или злобы:

«Чужая радость так же, как своя,

Томит её и вон из сердца рвётся,

И девочка ликует и смеётся,

Охваченная счастьем бытия».

Здесь подчёркивается, что красота души проявляется через искренность и способность радоваться чужому счастью. Заболоцкий задаётся вопросом о природе красоты и её значении:

«А если это так, то что есть красота

И почему её обожествляют люди?

Сосуд она, в котором пустота,

Или огонь, мерцающий в сосуде?».

Для автора внутренняя красота – это «огонь», который согревает не только носителя, но и окружающих. Внешняя красота, напротив, сравнивается с «сосудом», который может быть пустым, если внутри нет душевного богатства.

Красота духа в стихотворении «Старая актриса»

В стихотворении «Старая актриса» Заболоцкий противопоставляет прошлую физическую красоту героини её нынешнему состоянию. Когда-то молодая актриса блистала на сцене, очаровывая всех своей грацией и артистизмом:

«И лежал на тревожной её красоте

Отпечаток Италии знойной».

Однако с годами её тело изменилось, она стала старухой, физическая красота увяла, но её внутренняя сила, дух искусства и память о её таланте остались. Дом актрисы, наполненный портретами, картинами и её личными вещами, символизирует бессмертие её творческой души:

«Здесь картины, портреты, альбомы, венки,

Здесь дыхание южных растений,

И они её образ, годам вопреки,

Сохранят для иных поколений».

Через образ бедной девочки, живущей у старой актрисы и наблюдающей за её славой, Заболоцкий показывает, как искусство способно передавать внутреннюю красоту и величие духа от одного поколения к другому.

Сравнение внутренней и внешней красоты

В обоих стихотворениях Заболоцкий подчёркивает, что внешняя красота эфемерна и может быть разрушена временем, тогда как внутренняя красота – это искренность, доброта и сила искусства – остаётся навсегда. В «Некрасивой девочке» поэт отмечает, что душевная сила способна преодолеть любые трудности:

«Мне верить хочется, что чистый этот пламень,

Который в глубине её горит,

Всю боль свою один переболит

И перетопит самый тяжкий камень!».

А в «Старой актрисе» он показывает, как внутренняя красота искусства сохраняется даже тогда, когда физическая красота увядает:

«Разве девочка может понять до конца,

Почему, поражая нам чувства,

Поднимает над миром такие сердца

Неразумная сила искусства!».

Заключение

Таким образом, Заболоцкий противопоставляет внутреннюю и внешнюю красоту, подчёркивая, что истинная ценность человека заключается не в его физической привлекательности, а в глубине его души, в способности любить, радоваться и творить. Эти идеи пронизывают его творчество и заставляют читателя задуматься о вечных духовных ценностях.

Основные понятия

Литературная программа, метафора, натурфилософская лирика, обэриугы, олицетворение, пейзажная лирика, поэтический образ.

1.

Литературная программа — это осознанный набор идей, целей и принципов, которыми руководствуется автор или группа авторов в своём творчестве. Она задаёт направление для художественного поиска, определяет стилевые и тематические ориентиры, а также влияет на выбор художественных средств. Николай Заболоцкий, как представитель группы ОБЭРИУ, стремился обновить поэзию, переосмысливая традиционные эстетические каноны. Его программа включала деконструкцию привычных форм классического стиха, использование алогизма, гротеска и фантастических образов. В стихах, таких как «На рынке» и «Игра в снежки», выражается его новаторский подход, направленный на разрушение стандартных представлений о поэзии и создание новых способов передачи сложных философских идей через художественные средства.

Заболоцкий также развил свою индивидуальную литературную программу, переходя от экспериментального к натурфилософскому и морально-нравственному осмыслению действительности. Это видно в его поздних стихах, таких как «Некрасивая девочка» и «Старая актриса», где он утверждает значимость внутренней красоты и духовности.

2.

Метафора — это художественный приём, при котором одно явление сравнивается с другим через перенесение их свойств. В творчестве Заболоцкого метафора является не просто украшением, а способом глубокого философского постижения мира. Например, в стихотворении «Некрасивая девочка» внешность девочки сравнивается с «сосудом, в котором пустота», а её внутренняя красота — с «огнём, мерцающим в сосуде». Это метафорическое противопоставление подчёркивает контраст между поверхностным и духовным, что становится основным смысловым стержнем произведения.

В философской лирике Заболоцкий часто использует метафоры природы, чтобы выразить свои мысли о вечности, цикличности жизни и взаимодействии человека с миром. Например, в стихотворении «Метаморфозы» природа представлена как грандиозный живой организм, в котором «материальное начало и вечная душа пересекаются».

3.

Натурфилософская лирика — это поэтическое направление, в котором автор через образы природы исследует философские вопросы о смысле жизни, смерти, месте человека в мире и его связи с окружающей средой. Заболоцкий является одним из выдающихся представителей этой лирики. Его натурфилософская поэзия строится на идее единства человека и природы, где природа наделена одухотворённостью, а человек рассматривается как её часть.

В стихотворении «Осень» поэт через образ птицы, летящей в вышине, исследует вопросы движения и изменения в природе, связывая их с человеческой жизнью. В «Ночной лани» он размышляет о законах природы, где жизнь и смерть связаны неразрывной цепью, подчёркивая трагическую красоту этого взаимодействия.

4.

ОБЭРИУТЫ (Объединение реального искусства) — это литературное объединение, к которому принадлежал Николай Заболоцкий в начале своего творческого пути. Их эстетика основывалась на разрушении традиционных представлений о поэзии и искусстве. ОБЭРИУТЫ стремились создать новое видение мира, освобождённое от рациональности и банальности. Это выражалось через использование алогизма, гротеска и абсурдных образов.

Например, стихотворение «На рынке» иллюстрирует эту эстетику, изображая хаотическую сцену торговой площади. Реалистические детали соседствуют с фантастическими элементами, создавая необычное восприятие обыденности. Это подход, который позволял поэтам ОБЭРИУ выразить сложные идеи в непривычной форме.

5.

Олицетворение — это приём, при котором неодушевлённым предметам, явлениям природы или абстрактным понятиям приписываются человеческие качества. В поэзии Заболоцкого олицетворение играет важную роль, позволяя автору раскрыть одухотворённость мира природы. Например, в стихотворении «Лицо коня» лошадь становится носителем черт человеческой личности: её «лицо» наполнено выражением, которое напоминает человека.

В «Осени» движение птицы на фоне пейзажа воспринимается как символ человеческого стремления и духа, что подчёркивает идею единства природы и человека. Через олицетворение Заболоцкий выражает мысль о том, что природа и человек неразрывно связаны, и духовное начало пронизывает всё сущее.

6.

Пейзажная лирика — это вид поэзии, в котором центральное место занимает изображение природы. В творчестве Заболоцкого пейзажная лирика тесно связана с его натурфилософскими взглядами. Природа в его стихах не просто фон для событий, а активный участник, отражающий философские и моральные идеи.

Например, в стихотворении «Вечер на Оке» природа описывается как живая сущность, отражающая внутренний мир человека. Река, закат и лес символизируют гармонию и величие мира, подчёркивая идею о красоте и мудрости природы. Пейзажные зарисовки в стихах Заболоцкого также часто содержат скрытые аллюзии на духовные искания человека.

7.

Поэтический образ — это средство выражения мысли и чувства автора через художественное описание, создающее яркое, многозначное представление. В стихах Заболоцкого образы служат проводниками философских идей. Например, образ девочки в стихотворении «Некрасивая девочка» воплощает чистоту, искренность и духовную красоту, что контрастирует с её непримечательной внешностью.

Образ старой актрисы в одноимённом стихотворении символизирует увядание физической красоты, но сохранение величия духа и бессмертие искусства. Поэтические образы Заболоцкого часто глубоко философичны и наполнены метафорическим смыслом, отражая его убеждение в том, что настоящая красота и ценность кроются в духовной сущности человека.

Творческие задания

1. Сделайте сообщение на тему «Животные в живописи П. Филонова и поэзии Н. Заболоцкого» (на материале картин П. Филонова «Коровницы» (1914), «Крестьянская семья» (1914), «Две лошади» (1924), «Коровы» (1926), «Животные» (1926) и др. и стихотворений Н. Заболоцкого «Лицо коня», «Осень» и его поэмы «Торжество земледелия», ч. 2 и 5).

Сообщение

В творчестве Павла Филонова и Николая Заболоцкого образы животных играют ключевую роль, позволяя художнику и поэту осмыслить сложные философские вопросы о природе, человеке и их взаимосвязи. Оба мастера, работая в первой половине XX века, предлагали уникальное видение темы животных, придавая им символическое значение и использовали их как средство для выражения своих художественных и философских идей.

Павел Филонов и его изображения животных

Павел Филонов, признанный авангардный художник, создал направление "аналитического искусства", которое стремилось проникнуть в суть вещей и раскрыть их внутреннюю природу. Животные в его творчестве становятся не просто объектами изображения, но важными символами, воплощающими связь человека с миром природы.

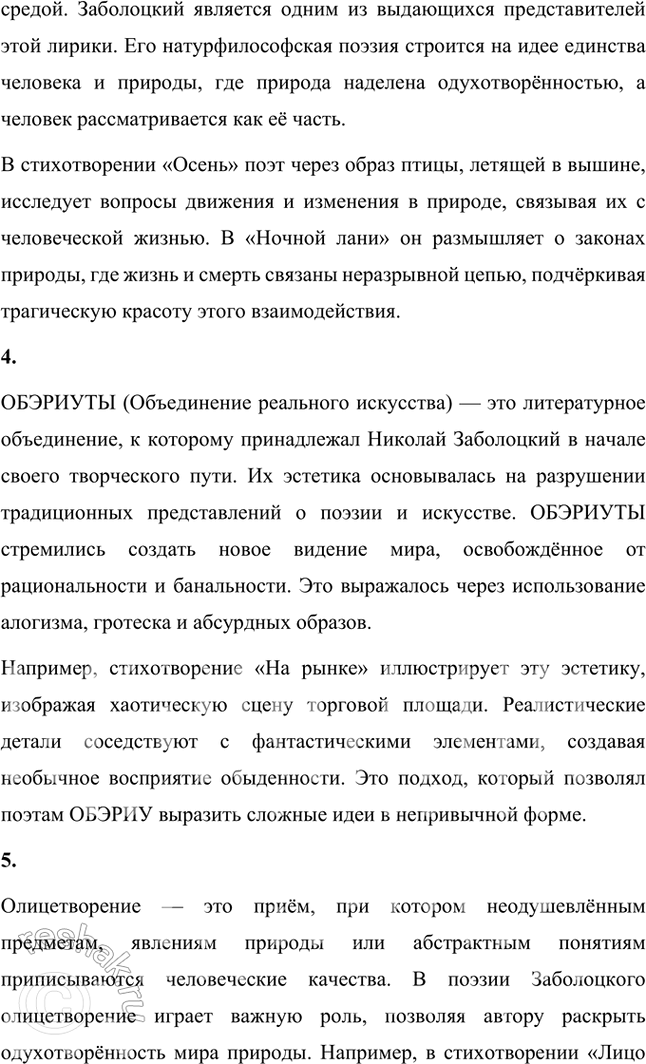

«Коровницы» (1914)

Картина представляет собой сцену из крестьянской жизни, где женщины с коровами изображены как единое целое с природным миром. Филонов подчёркивает взаимозависимость человека и животных, используя сложные линии и формы, переплетающие их фигуры. Каждая деталь тщательно прорисована, что создаёт эффект глубокого единства.

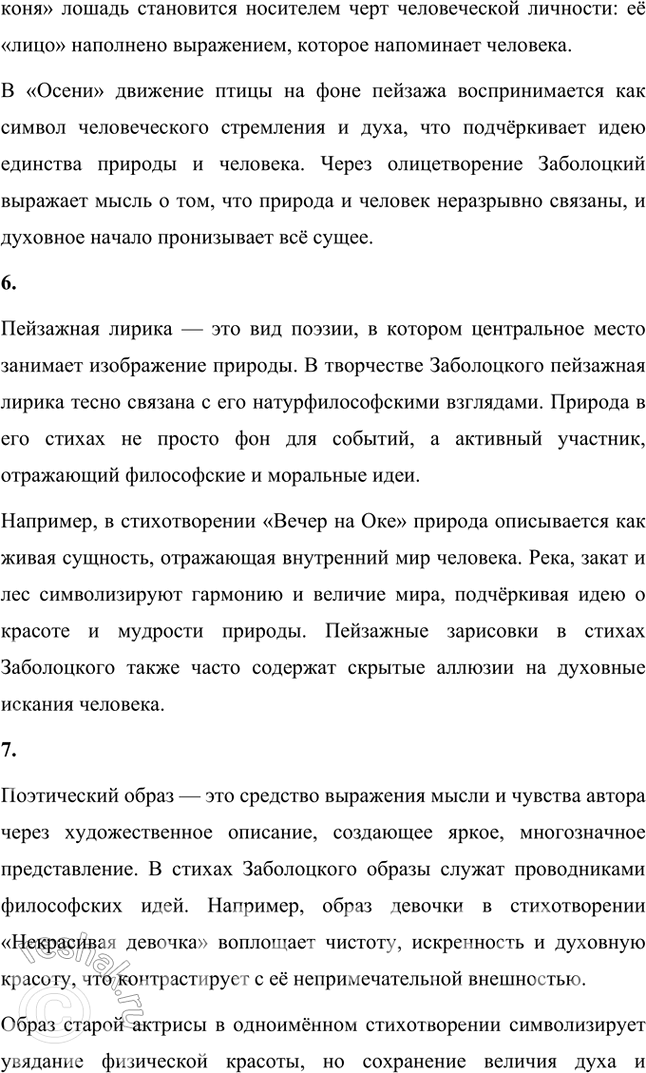

«Крестьянская семья» (1914)

Здесь художник изображает сцену из крестьянского быта, где животные, окружающие семью, подчёркивают их естественное сосуществование с природой. Композиция насыщена деталями, акцентирующими внимание на гармонии между человеком и животным миром.

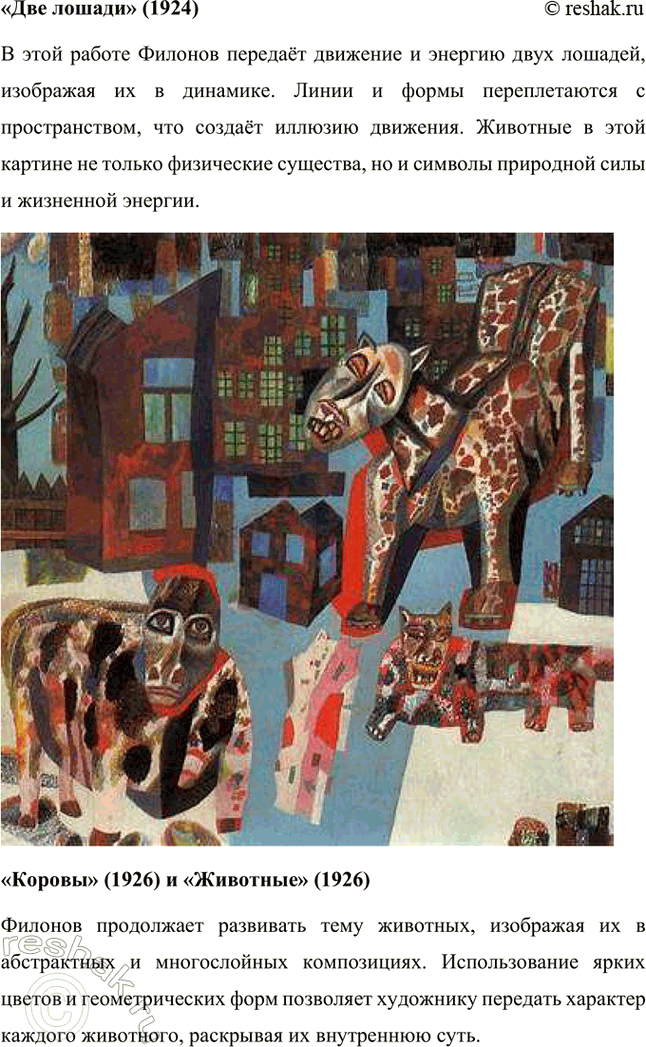

«Две лошади» (1924)

В этой работе Филонов передаёт движение и энергию двух лошадей, изображая их в динамике. Линии и формы переплетаются с пространством, что создаёт иллюзию движения. Животные в этой картине не только физические существа, но и символы природной силы и жизненной энергии.

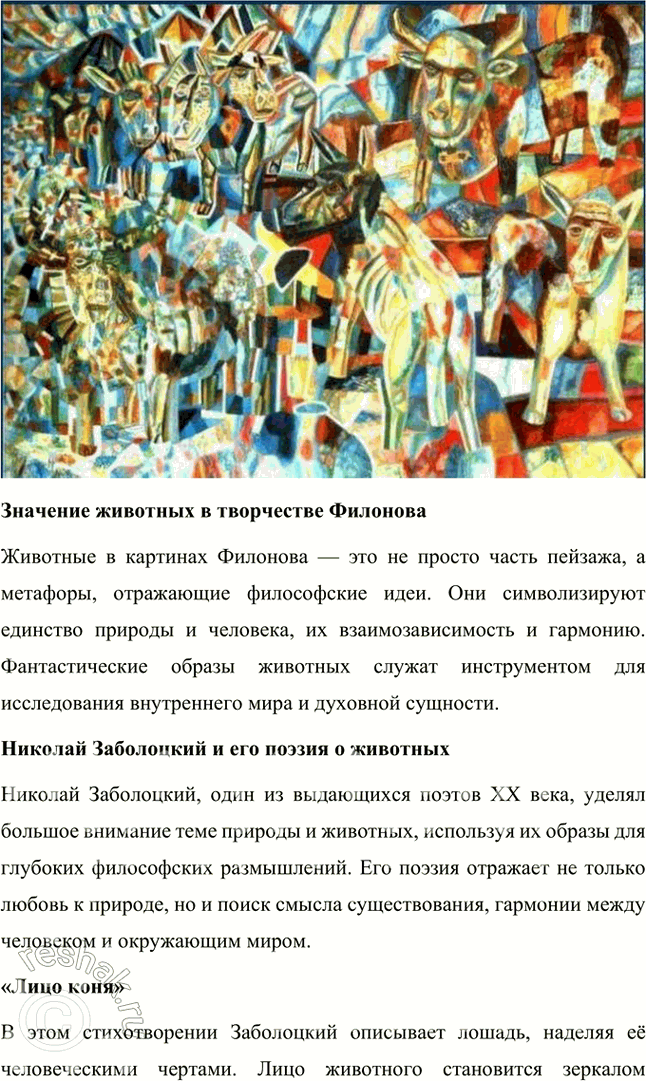

«Коровы» (1926) и «Животные» (1926)

Филонов продолжает развивать тему животных, изображая их в абстрактных и многослойных композициях. Использование ярких цветов и геометрических форм позволяет художнику передать характер каждого животного, раскрывая их внутреннюю суть.

Значение животных в творчестве Филонова

Животные в картинах Филонова — это не просто часть пейзажа, а метафоры, отражающие философские идеи. Они символизируют единство природы и человека, их взаимозависимость и гармонию. Фантастические образы животных служат инструментом для исследования внутреннего мира и духовной сущности.

Николай Заболоцкий и его поэзия о животных

Николай Заболоцкий, один из выдающихся поэтов XX века, уделял большое внимание теме природы и животных, используя их образы для глубоких философских размышлений. Его поэзия отражает не только любовь к природе, но и поиск смысла существования, гармонии между человеком и окружающим миром.

«Лицо коня»

В этом стихотворении Заболоцкий описывает лошадь, наделяя её человеческими чертами. Лицо животного становится зеркалом внутреннего мира, символом общности судьбы человека и природы. Поэт размышляет о том, как внешнее отражает внутреннее, подчёркивая важность душевной красоты.

«Осень»

Здесь Заболоцкий создаёт осенний пейзаж, в котором животные играют важную роль. Они органично вписаны в картину природы, символизируя её переходный период. Через образы животных поэт передаёт чувство грусти и неизбежности изменений, которые отражают естественный ход жизни.

«Торжество земледелия», части 2 и 5

В своей поэме Заболоцкий исследует взаимодействие человека с природой через образы животных. Они символизируют природные силы, с которыми человек вступает во взаимодействие, занимаясь земледелием. Поэт подчёркивает важность бережного отношения к природе, необходимости сохранения её гармонии.

Значение животных в поэзии Заболоцкого

Животные в произведениях Заболоцкого часто наделены человеческими чертами. Это позволяет поэту исследовать философские вопросы бытия, такие как жизнь и смерть, гармония и хаос. Его поэзия проникнута идеей единства всех живых существ, необходимости уважения и бережного отношения к природе.

Сравнительный анализ

И Филонов, и Заболоцкий обращались к теме животных как к источнику вдохновения для выражения своих идей. Филонов через изобразительное искусство стремился показать сущность и энергию животных, их связь с человеком и миром. Его работы наполнены символикой, где каждое животное становится проводником глубокой философской мысли.

Заболоцкий же через поэтические образы исследовал духовную связь между человеком и животным миром, размышлял о сложных вопросах существования. Животные в его поэзии становятся метафорами жизни и смерти, символами гармонии природы.

Заключение

Образы животных в творчестве Павла Филонова и Николая Заболоцкого являются не только частью их художественного стиля, но и важным инструментом для выражения глубоких философских идей. Через эти образы мастера передают своё видение мира, подчёркивая его сложность, красоту и необходимость гармонии между человеком и природой.

2. Покажите, чем близки и чем различаются способы изображения природы в лирике Н. Заболоцкого и Б. Пастернака. Проведите сопоставительный анализ стихотворений Н. Заболоцкого «Я воспитан природой суровой...» и Б. Пастернака «Сосны» (или «Уступи мне, скворец, уголок» Н. Заболоцкого и «Март» Б. Пастернака).

2.1.

Сопоставительный анализ стихотворений Н. Заболоцкого «Я воспитан природой суровой…» и Б. Пастернака «Сосны»

Природа в творчестве Николая Заболоцкого и Бориса Пастернака играет важнейшую роль, выступая как источник вдохновения и философских размышлений. Однако их способы изображения природы отличаются как по стилю, так и по эмоциональной окраске, что находит отражение в стихотворениях «Я воспитан природой суровой…» и «Сосны».

Общее восприятие природы

Оба автора воспринимают природу как живой и значимый мир, который тесно связан с человеком. В стихотворении Заболоцкого природа является воспитателем, формирующим мировоззрение и внутренний мир лирического героя. Автор говорит: «Я воспитан природой суровой», подчёркивая, что простота и суровость природных явлений учат ценить её истинную красоту. Борис Пастернак, напротив, передаёт ощущение полного единения с природой, временной свободы от всех земных забот и болезней: «Мы к лику сосен причтены / И от болезней, эпидемий / И смерти освобождены». Здесь природа дарит герою не только вдохновение, но и исцеление, почти мифическую защиту.

Сходства в изображении природы

1. Гармония и единение с природой. Оба автора показывают природу как гармоничное пространство, в которое погружается человек. Лирические герои в обоих произведениях лежат на траве, наслаждаясь её ароматами и окружающим миром. У Заболоцкого это выражено через строки: «Пролежал бы всю ночь до утра я, / Запрокинув лицо в небосвод». У Пастернака описывается схожая сцена: «Лежим мы, руки запрокинув / И к небу головы задрав».

2. Детализация образов. Оба поэта обращают внимание на детали: Заболоцкий описывает «одуванчика шарик пуховый» и «подорожника твердый клинок», а Пастернак говорит о «зайчиках» синевы, ложащихся на землю, и запахе «лимона с ладаном». Это делает природу в их стихах осязаемой и живой.

3. Созерцание и философское осмысление. И Заболоцкий, и Пастернак используют природу как повод для размышлений. Герой Заболоцкого, погружённый в «весенний шум», думает «думу / Беспредельных полей и дубрав». У Пастернака природа также вызывает размышления о её величии и связи с человеческим миром, что выражено в строках о море, которое «мерещится все время».

Различия в подходах

1. Эмоциональная тональность. У Заболоцкого природа строгая, но одухотворённая, она воспитывает героя своей простотой. Стихотворение отличается спокойной, даже медитативной интонацией. У Пастернака же природа наполнена динамикой и яркими ощущениями. Его сосны живут, бурлят жизненной энергией, как и сам герой, переживающий бурные эмоции.

2. Метафоричность. Заболоцкий склонен к натуралистическим, точным образам. Его «одуванчика шарик» и «туманные звезды» создают реалистичный пейзаж. Пастернак же насыщает свой текст метафорами, создавая почти мифический образ природы. Так, сосновая синева становится «мазью», а вечернее небо сравнивается с «зарей на пробках».

3. Отношение к времени. У Заболоцкого природа вне времени: она воспитывает и вдохновляет на протяжении всей жизни. У Пастернака же время ощущается в смене дня и ночи, в постепенном наступлении вечера: «Смеркается, и постепенно / Луна хоронит все следы».

Символическое значение природы

У Заболоцкого природа символизирует мудрость, глубину, вечное движение жизни, её суровую, но прекрасную правду. Она учит героя ценить простое: «Чем обычней простое растенье, / Тем живее волнует меня». У Пастернака природа — это вдохновение, свобода и защита от повседневных забот. В его стихах она становится живым существом, дарящим герою энергию и радость: «И мы так долго рук не вынем / Из-под заломленных голов».

Заключение

Таким образом, в лирике Заболоцкого и Пастернака природа выступает источником вдохновения и размышлений, но авторы по-разному её изображают. Заболоцкий видит в природе сурового наставника, подчеркивая её простоту и глубину. Пастернак же акцентирует её живость, динамичность и способность дарить человеку эмоциональную свободу. Оба подхода обогащают русскую лирику XX века, раскрывая многогранность восприятия природы.

2.2.

Общее восприятие весны

Оба стихотворения — «Уступи мне, скворец, уголок» Николая Заболоцкого и «Март» Бориса Пастернака — передают яркое ощущение пробуждения весны, но делают это совершенно разными способами. Для Заболоцкого весна — это время вдохновения и духовного подъёма, когда природа буквально разговаривает с героем, становясь источником его радости и полёта души. У Пастернака же весна связана с земным, почти материальным ощущением бурной жизни, которая кипит в каждом её проявлении. В центре обоих стихотворений — взаимодействие человека и природы, но акценты и стилистические приёмы у авторов различны.

В стихотворении Заболоцкого весна представлена как нечто одухотворённое и почти сказочное. Лирический герой стремится к единению с природой, обращаясь к весне через образ скворца. Весна у Заболоцкого — это время вдохновения, светлой радости и свободы. Пастернак, напротив, изображает весну как могущественную природную силу, которая управляет всеми процессами жизни. Его весна — это физическое ощущение пробуждения, наполненное звуками, запахами и движением. Таким образом, весна у Заболоцкого и Пастернака приобретает разные значения: у первого — это духовное единение с миром, у второго — торжество жизненных процессов.

Сходства в изображении природы

Оба автора описывают весну как время изменений и обновления. Природа у обоих наполнена движением, звуками, красками и запахами. У Заболоцкого весна «свистит и бормочет», оживляя всё вокруг: «По колено затоплены тополи. / Пробуждаются клёны от сна». У Пастернака же весна бурлит и кипит, напоминая о жизни и её неукротимой силе: «Дробь капелей к середине дня, / Кровельных сосулек худосочье». Несмотря на различия в описаниях, в обоих стихотворениях природа играет активную роль, передавая энергию и настроение весны.

Ощущение восторга перед весной — ещё одна общая черта стихотворений. У Заболоцкого весна вызывает у героя желание стать её частью: «Поднимай же скворешню, душа, / Над твоими садами весенними». У Пастернака весна поглощает героев, давая им возможность почувствовать себя частью природы: «Мы к лику сосен причтены / И от болезней, эпидемий / И смерти освобождены». В обоих случаях весна становится источником радости и вдохновения.

Различия в подходах

Одним из ключевых различий является эмоциональная окраска изображений природы. У Заболоцкого весна романтизирована и поэтизирована, её образы возвышенны и полны вдохновения. Он описывает весну через мелодичный язык и богатые метафоры, создавая ощущение гармонии и красоты: «Начинай серенаду, скворец! / Сквозь литавры и бубны истории». Природа у Заболоцкого почти фантастическая, она вдохновляет героя и даёт ему чувство полёта.

У Пастернака природа более материальна и конкретна. Его весна — это мощная сила, создающая жизнь. Она не романтизирована, а представлена через реальные, ощутимые детали, такие как запах навоза, капель на крышах и движение ручьёв: «Голуби в снегу клюют овёс, / И всего живитель и виновник — / Пахнет свежим воздухом навоз». В отличие от Заболоцкого, Пастернак акцентирует внимание на земных, простых проявлениях природы, показывая её как мощный живой организм.

Ещё одно различие заключается в отношении к природе. У Заболоцкого природа воспринимается как что-то возвышенное и одухотворённое, она говорит с героем на языке эмоций и вдохновения. Лирический герой стремится к единению с природой, желая стать её частью. У Пастернака природа — это энергия жизни, которая движет миром. Она не разговаривает с человеком, но влияет на него через свои проявления.

Символическое значение весны

Для Заболоцкого весна — это символ духовного обновления и вдохновения. Она позволяет герою подняться над повседневностью и ощутить единение с миром. Весна становится для него временем полёта души, когда природа открывает свои тайны и даёт силы для творчества. У Пастернака весна — это торжество жизни, её цикличности и естественного хода. Она связана с трудом, движением и созданием. Весна у Пастернака — это мощь природы, которая управляет жизнью и наполняет её смыслом.

Заключение

Таким образом, весна в стихотворениях Заболоцкого и Пастернака имеет разное символическое значение. У Заболоцкого она одухотворённая, поэтичная и возвышенная, у Пастернака — материальная, живая и мощная. Эти различия подчёркивают уникальный стиль каждого из авторов и их подход к изображению природы. Тем не менее, оба поэта, несмотря на свои различия, показывают, что весна остаётся источником вдохновения, радости и жизни.

3. Сравните стихотворения II. Заболоцкого «Ночной сад» и «Журавли». Как разрешает поэт в более раннем и более позднем стихотворениях тему «страдания живых существ»? Какую функцию в том и в другом случае выполняет присутствующая в обоих стихотворениях тема красоты природы?

Сравнительный анализ темы страданий живых существ в стихотворениях «Ночной сад» и «Журавли»

В стихотворениях Николая Заболоцкого «Ночной сад» и «Журавли» центральной темой является страдание живых существ, которое поэт раскрывает через трагические образы природы и животных. Однако подход к раскрытию этой темы меняется от раннего к более позднему творчеству, отражая эволюцию мировоззрения и художественного метода автора.

Страдания живых существ в «Ночном саду»

В «Ночном саду» Заболоцкий изображает природу как арену борьбы и трагических событий. Описание «железного Августа в длинных сапогах» и «выстрелов, гремящих на лугах» подчёркивает враждебность человеческого вмешательства в природный мир. Картина осеннего сада наполнена не только тишиной и покоем, но и символами трагедии: «тельца птичьи» мелькают в воздухе, а «толпы лип вздымали кисти рук, скрывая птиц под купами растений». Здесь страдания природы воспринимаются как неизбежное следствие человеческой жестокости и бездумного обращения с миром.

Образ ночного сада становится метафорой раны, нанесённой природе. В тишине ночи сад выглядит как «таинственный орган», который молчаливо свидетельствует о гибели, произошедшей днём. Лирический герой выступает наблюдателем, осознающим хрупкость и трагизм жизни. Здесь акцент сделан на бессилие природы перед человеческой агрессией, а страдание выражено через статичные, почти скульптурные образы.

Страдания живых существ в «Журавлях»

В более позднем стихотворении «Журавли» Заболоцкий развивает тему страданий, добавляя ей философскую глубину. Смерть журавля, описанная через образ «черного зияющего дула» и «быстрого пламени», становится символом не только физического уничтожения, но и утраты природного величия и гармонии. Однако в «Журавлях» поэт добавляет мотив восстановления и искупления: «Им природа снова возвратила / То, что смерть с собою унесла». Этот оптимистичный взгляд подчёркивает веру автора в возрождение и непрерывность жизни, несмотря на её трагичность.

Образ журавлей символизирует стремление к высшему, возвышенному. Даже после смерти вожака «гордый дух» и «высокое стремление» передаются молодому поколению. Таким образом, Заболоцкий переносит акцент с трагедии на вечность и непрерывность природных процессов, подчеркивая их величие.

Функция темы красоты природы

В обоих стихотворениях красота природы выполняет важную функцию, усиливая драматизм происходящего. В «Ночном саду» природа описана как гармоничное пространство, изначально исполненное жизни и движения: «Сто тысяч листьев, как сто тысяч тел, / Переплетались в воздухе осеннем». Однако вмешательство человека разрушает эту гармонию, и красота природы становится контрастом, подчёркивающим её уязвимость.

В «Журавлях» природа играет роль не только фона, но и участника событий. Описание «длинного треугольника» журавлей, летящих к «долине изобилия», создаёт ощущение величия и красоты полёта. Гибель вожака становится особенно трагичной на фоне этой величественной картины. Однако природа не только страдает, но и возрождается, что символизирует её вечную силу.

Заключение

Сравнивая оба стихотворения, можно заметить, что в более раннем «Ночном саду» Заболоцкий сосредотачивается на описании трагичности страданий природы, тогда как в «Журавлях» поэт подчеркивает её способность к восстановлению и вечному продолжению жизни. Красота природы в обоих произведениях неразрывно связана с темой страданий, усиливая её эмоциональное воздействие. Однако если в «Ночном саду» красота кажется беззащитной, то в «Журавлях» она становится символом вечности и непобедимости природного мира.

4. Прочитайте стихотворение Б. Пастернака «Рождественская звезда» и прозаический очерк Н. Заболоцкого «История моею заключения» и сделайте сообщение на тему «Литературные и биографические источники стихотворения II. Заболоцкого „Бегство в Египет"».

Литературные и биографические источники стихотворения

Н. Заболоцкого «Бегство в Египет»

Стихотворение Николая Заболоцкого «Бегство в Египет» — это глубокое произведение, которое сочетает библейскую тематику, философские размышления поэта и отголоски его личного опыта. Этот текст раскрывает важные аспекты творчества Заболоцкого, где духовность, связь человека с природой и размышления о месте личности в мире приобретают первостепенное значение.

Литературные источники

1. Библейский сюжет.

В основе стихотворения лежит сюжет из Евангелия от Матфея (гл. 2:13-15), где описывается бегство святого семейства в Египет. Согласно Библии, Иосиф, предупреждённый ангелом, увозит Марию и младенца Иисуса, чтобы спастись от жестокости царя Ирода, приказывающего убить всех младенцев мужского пола. Это событие символизирует спасение, веру и божественное провидение, что находит отражение и в стихотворении Заболоцкого. Однако поэт перерабатывает сюжет, превращая его в универсальный символ духовного пути и преодоления жизненных испытаний.

2. Влияние христианской культуры и иконографии.

В тексте присутствуют элементы христианской символики, такие как младенец, звезда, пастухи, волы и ослы, что создаёт атмосферу библейского повествования. Эти образы в христианской культуре часто символизируют чистоту, смирение и жертву. Однако Заболоцкий добавляет к этим мотивам размышления о вечных ценностях, человечности и роли природы в судьбе человека.

3. Русская литературная традиция.

Стихотворение может быть связано с традициями русской религиозной лирики XIX–XX веков, таких авторов, как Алексей Толстой, Фёдор Тютчев и Сергей Есенин. У Заболоцкого природа всегда выступает как живая и одухотворённая, что можно увидеть и в данном произведении. Библейский сюжет интерпретируется через призму личных и национальных представлений о мире.

4. Философская поэзия XX века.

Заболоцкий продолжает традиции поэтов Серебряного века, для которых были характерны глубокие философские размышления. Бегство святого семейства интерпретируется как универсальная метафора жизни человека, поиска духовного спасения и единства с миром.

Биографические источники

1. Личный опыт репрессий.

Одной из главных тем стихотворения является бегство от опасности, что, безусловно, связано с личными переживаниями поэта. Как известно, Заболоцкий был арестован в 1938 году и провёл несколько лет в лагерях. Этот травматичный опыт наложил отпечаток на его творчество. В «Бегстве в Египет» тема страданий и поиска спасения приобретает особую личностную окраску. Для поэта это не только библейская история, но и аллегория на судьбу тех, кто оказался жертвой тоталитарного режима, кто был вынужден бороться за свою жизнь и достоинство.

2. Философские размышления о жизни и смерти.

В позднем творчестве Заболоцкий всё чаще обращается к теме духовности, смысла жизни и места человека в мире. «Бегство в Египет» становится символом того, что спасение возможно даже в самых трагических обстоятельствах. Для Заболоцкого это не только библейская история, но и философское размышление о том, как человечество способно преодолевать боль и страдания.

3. Природа как источник вдохновения и утешения.

Заболоцкий всегда считал природу неотъемлемой частью человеческой жизни. В «Бегстве в Египет» природа играет ключевую роль, символизируя как опасность (путь через пустыню), так и спасение (убежище в Египте). Для поэта природа — это место, где человек может найти гармонию с собой и окружающим миром.

Сравнение с «Рождественской звездой» Б. Пастернака

Для более глубокого понимания стихотворения Заболоцкого полезно сравнить его с «Рождественской звездой» Бориса Пастернака, где также используется библейская тематика.

1. Общие черты:

o Оба произведения обращаются к библейским сюжетам, связанным с рождением Христа.

o Природа в обоих текстах занимает важное место, подчёркивая величие происходящих событий.

o Темы спасения, чуда и духовного преображения присутствуют как у Заболоцкого, так и у Пастернака.

2. Различия в интерпретации:

o У Пастернака акцент делается на светлом, праздничном чуде Рождества. «Рождественская звезда» пронизана лиризмом и восторгом, описывая событие как начало нового мира, полный надежд и благодати.

o У Заболоцкого же библейский сюжет приобретает трагические и философские оттенки. «Бегство в Египет» — это не только история спасения, но и размышление о страданиях, неизбежных на пути к духовному освобождению.

3. Роль природы:

У Пастернака природа является частью праздничного чуда, подчёркивая гармонию земного и небесного. У Заболоцкого природа символизирует борьбу и единство с миром, становясь метафорой духовного пути человека.

Заключение

«Бегство в Египет» Николая Заболоцкого — это произведение, в котором поэт сочетает библейский сюжет, личные переживания и глубокие философские размышления. Оно обращается к универсальным темам страдания, спасения и духовного пути, которые актуальны для любого времени и поколения. Литературные и биографические источники стихотворения подчёркивают его уникальность, а сравнение с «Рождественской звездой» Бориса Пастернака помогает глубже понять, как два великих мастера слова использовали библейскую тему для выражения своих идей и чувств.

5. Проведите сравнительный анализ стихотворений II. Гумилёва «Лес» и И. Заболоцкого «Можжевеловый куст». Покажите, как сходные темы, образы и мотивы этих произведений — любовь к женщине, причудливые образы природы, загадочная атмосфера сновидения и др. — по-разному преломляются в них в соответствии с авторским замыслом.

Темы и мотивы стихотворений

В обоих произведениях ключевой темой становится природа, насыщенная загадочными, таинственными и зачастую фантастическими образами. Однако трактовка природы у авторов различается.

• У Гумилёва природа является метафорой неизведанного мира, в котором живут мифические существа, — львы, великаны, карлики, шестипалые люди. Его «Лес» — это пространство воображения, рождающее невероятные картины. Природа тесно переплетается с темой любви: загадочный лес становится символом души возлюбленной, её характера, её таинственности.

• У Заболоцкого природа, хотя и фантастична, намного более личная и интимная. Можжевеловый куст — это не только элемент природного пейзажа, но и образ, связанный с прошлой любовью. Его описание передаёт душевную боль и сожаление лирического героя. Куст становится символом воспоминаний, несбывшихся надежд и утраченного счастья.

Любовь как лейтмотив

Любовь в стихотворениях представлена как нечто эфемерное, загадочное, связанное с природой.

• У Гумилёва любовь — это фантазия, мечта, полная неясности и чудес. Лес становится отражением внутреннего мира лирического героя, его чувств и эмоций, а также проекцией образа возлюбленной: её «косы — кольца огневеющей змеи» и «зелёные глаза» описаны как магические черты, которые можно найти в самом лесу.

• У Заболоцкого любовь представлена через образ можжевелового куста, где природа становится символом утраты. Куст, «проколовший смертоносной иглой», ассоциируется с болью от любви, которая принесла страдания. Однако одновременно он вызывает у лирического героя нежность, лёгкий трепет и воспоминания о прошлом.

Природа как пространство действия

Природа в стихотворениях играет активную роль, она одушевлена и глубоко символична.

• У Гумилёва лес полон движения и жизни. Здесь «выступают из мглы белесоватые стволы», великаны и львы живут под листвой, а женщина с кошачьей головой становится частью этого мира. Лес не просто место, где разворачиваются события, а отражение человеческой души, её сокровенных тайн.

• У Заболоцкого природа, напротив, выглядит застывшей, неподвижной. Можжевеловый куст не активен, он существует как напоминание о прошлом, как символ воспоминаний и угасших чувств. Образ куста передаёт глубокую меланхолию и внутреннюю боль лирического героя.

Атмосфера и тональность

• У Гумилёва тон произведения мечтательный, полный загадок и фантазий. Его «Лес» наполнен магией и представляет собой сказочный мир, в который хочется погрузиться.

• У Заболоцкого тональность стихотворения более мрачная и меланхоличная. «Можжевеловый куст» написан с нотами сожаления и печали, передавая скорбь по ушедшей любви.

Символика и философский подтекст

• У Гумилёва лес — это не просто часть природы, это пространство, где оживают фантазии, где соединяются прошлое, настоящее и будущее. Лес символизирует любовь и душу, которая остаётся загадочной даже для самого лирического героя.

• У Заболоцкого куст становится символом утраты, сожаления и прощения. Лирический герой завершает стихотворение словами «Да простит тебя Бог», что подчёркивает его попытку примириться с прошлым и найти утешение.

Заключение

Стихотворения Николая Гумилёва «Лес» и Николая Заболоцкого «Можжевеловый куст» объединяет глубокая связь с природой, использование её как символического пространства для выражения любви, чувств и философских размышлений. Однако их подходы различаются: у Гумилёва природа яркая, мифическая, связанная с романтическими мечтами, тогда как у Заболоцкого природа более личная, интимная и меланхоличная, отражающая потерю и боль. Обе работы являются яркими примерами того, как природа может стать не только фоном, но и главным героем лирических произведений.

Популярные решебники 11 класс Все решебники

*размещая тексты в комментариях ниже, вы автоматически соглашаетесь с пользовательским соглашением