Упр.675 ГДЗ Бабайцева 10-11 класс (Русский язык)

Решение #1

Рассмотрим вариант решения задания из учебника Бабайцева 10-11 класс, Просвещение:

675. Прочитайте текст.

Об этом старике говорили Шухову, что он по лагерям да по тюрьмам сидит несчётно, сколько советская власть стоит, и ни одна амнистия его не прикоснулась, а как одна десятка кончалась, так ему сразу новую совали.

Теперь рассмотрел его Шухов вблизи. Изо всех пригорб-ленных лагерных спин его спина отменна была прямизною, и за столом казалось, будто он ещё сверх скамейки под себя что подложил. На голове его голой стричь давно было нечего — волоса все вылезли от хорошей жизни. Глаза старика не юрили вслед всему, что делалось в столовой, а поверх Шухова невидяще упёрлись в своё. Он мерно ел пустую баланду ложкой деревянной, надщерблённой, но не уходил головой в миску, как все, а высоко носил ложки ко рту. Зубов у него не было ни сверху, ни снизу ни одного: окостеневшие дёсны жевали хлеб за зубы. Лило его всё вымотано было, но не до слабости фити-ля-инвалида, а до камня тёсаного, тёмного. И по рукам, большим, в трещинах и черноте, видать было, что не много выладало ему за все годы отсиживаться придурком. А засело-таки в нём, не примирится: трёхсотграммовку свою не дожит, как все, на нечистый стол в росплесках, а — на тряпочку стираную.

(А. Солженицын)

Определите тип речи. Обоснуйте свою точку зрения.

Текст относится к описанию. В нём дана подробная характеристика старика, его внешности, манер и поведения. Автор тщательно описывает его облик: сгорбленная спина, седая голова, отсутствие зубов, потрескавшиеся руки. Используются выразительные средства, такие как эпитеты («голая стриженая голова», «пустая баланда», «окостеневшие дёсны»), сравнения («лицо его было всё вымыто, но не до слабости фитиля-инвалида, а до камня тёсаного, тёмного»), а также детали, создающие реалистичный образ. В тексте нет развития действия, главная цель — передать впечатление о человеке, его внешности и привычках.

Найдите в тексте окказионализмы. В чём их художественная функция?

В приведённом отрывке из повести А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» можно выделить следующие окказионализмы:

1. Пригорбленных: Это авторское словообразование, образованное от глагола «горбиться» с приставкой «при-», которая усиливает значение. Оно описывает людей, чьи спины согнуты от тяжёлого труда или жизненных обстоятельств.

2. Надщербленной: прилагательное, образованное от существительного «щербина» с приставкой «над-», указывающей на наличие небольших повреждений или сколов. В данном контексте описывает ложку с небольшими повреждениями, подчёркивая бедность и суровые условия жизни персонажей.

3. Юрили: Глагол «юрили» является авторским новообразованием, производным от слова «юркий», что означает «быстрый», «проворный». В данном контексте выражение «глаза старика не юрили» подразумевает, что взгляд старика не был беспокойным или суетливым; его глаза не следили за происходящим вокруг, а были устремлены в одну точку.

4. Фитиль-инвалид: Это авторское словообразование объединяет два понятия — «фитиль» и «инвалид». «Фитиль» ассоциируется с чем-то слабым, истощённым, едва тлеющим. Таким образом, «фитиль-инвалид» подчёркивает крайнюю степень измождённости и слабости человека.

5. Трёхсотграммовку: в контексте лагерной жизни это слово обозначает пайку хлеба весом 300 граммов. Использование такого термина передаёт специфику быта заключённых и их отношение к еде как к ценному ресурсу.

6. «Росплесках»: Существительное «росплески» является авторским новообразованием, обозначающим разводы или пятна от пролитой жидкости на поверхности стола. Это слово подчёркивает неопрятность и загрязнённость окружающей обстановки.

Художественная функция окказионализмов:

Кроме того, такие слова усиливают эмоциональное воздействие, подчёркивая тяжёлые условия существования и внутреннюю стойкость героев. Использование окказионализмов в тексте помогает автору создать более яркий и достоверный образ лагерной жизни. Они передают особенности быта, взаимоотношений и мировоззрения персонажей, погружая читателя в специфическую атмосферу описываемого мира.

Найдите в тексте просторечные и жаргонные слова. Какую роль они играют в данном фрагменте?

В данном отрывке из повести А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» можно выделить следующие просторечные и жаргонные слова:

1. Сидит: В сочетании «сидит несчётно» слово «сидит» употребляется в значении «отбывает тюремное заключение».

2. Десятка: жаргонное обозначение срока заключения в десять лет.

3. Баланда: лагерное жаргонное слово, обозначающее жидкую, скудную похлёбку, часто используемое для описания лагерной еды.

4. Фитиль-инвалид: авторское словообразование, объединяющее «фитиль» (ассоциирующийся с чем-то слабым, едва тлеющим) и «инвалид», подчёркивающее крайнюю степень истощённости и слабости человека.

5. Придурок: В данном контексте слово используется в значении человека, выполняющего лёгкую работу при начальстве или в госпитале, что позволяло избегать тяжёлого труда; лагерный жаргон.

6. Трёхсотграммовка: просторечное название пайки хлеба весом 300 граммов.

7. Разводы: просторечное слово, обозначающее разводы или пятна от пролитой жидкости на поверхности стола.

Роль просторечных и жаргонных слов в данном фрагменте:

Использование просторечной и жаргонной лексики в тексте выполняет несколько важных функций:

• Создание аутентичной атмосферы: Такие слова помогают передать реалии лагерной жизни, делая описание более достоверным и погружая читателя в специфическую среду заключённых.

• Характеристика персонажей: Через употребление определённых слов раскрываются черты характера и социальный статус героев. Например, использование слова «баланда» подчёркивает знание героем лагерной жизни.

• Передача эмоционального состояния: Просторечные и жаргонные выражения часто несут эмоциональную окраску, отражая отношение персонажей к происходящему и их внутренние переживания.

Таким образом, включение в текст просторечной и жаргонной лексики обогащает повествование, делая его более живым и выразительным, а также способствует более глубокому пониманию читателем условий жизни и внутреннего мира персонажей.

Укажите в тексте грамматическую ошибку. С какой целью автор отступает от норм литературного языка?

В этом отрывке есть грамматическая ошибка — использование слова «ложит» в предложении: «трёхсотграммовку свою не ложит, как все, на грязный стол в брызгах, а — на тряпочку стираную».

В литературном русском языке глагол «ложить» без приставки не употребляется; вместо него используется глагол «класть».

Александр Солженицын намеренно использует просторечные и нелитературные формы, такие как «ложит», чтобы:

• Передать особенности речи персонажей: Использование подобных форм отражает уровень образования, социальное положение и жизненный опыт героев, делая их образы более реалистичными и достоверными.

• Создать аутентичную атмосферу: Использование просторечных выражений помогает воссоздать специфическую среду лагерной жизни, погружая читателя в описываемую обстановку и усиливая эффект присутствия.

• Подчеркнуть контраст между литературным языком и речью персонажей: Отступления от норм литературного языка акцентируют внимание на суровых реалиях жизни героев, их оторванности от общепринятых норм и правил, что усиливает драматизм повествования.

Таким образом, использование грамматической ошибки в тексте является осознанным художественным приёмом, направленным на углубление характеристики персонажей и создание правдоподобной атмосферы произведения.

Объясните написание частиц не и ни во всём тексте. Сформулируйте правило. Приведите свои примеры.

Несчетно (=много), ни одна (отрицание), не прикоснулась (НЕ с глаголом), нечего, не юрили (НЕ с глаголом), невидяще (=слепо), не уходил (НЕ с глаголом), не было (НЕ с глаголом), ни сверху, ни снизу, ни одного (усиление отрицания), не примирится (НЕ с глаголом), нечистый (=грязный), не ложит (НЕ с глаголом), не много (подразумевается противопоставление).

Частицы «не» и «ни» в русском языке имеют разное значение и употребление. «Не» используется для выражения отрицания, а «ни» — для усиления отрицания или утверждения. Правописание этих частиц зависит от части речи, к которой они относятся.

Правописание частицы «не» с разными частями речи:

1. С существительными:

o Слитно, если слово не употребляется без «не»: невежда, недруг.

o Слитно, если можно подобрать синоним без «не»: неправда (ложь), несчастье (горе).

o Раздельно, если есть или подразумевается противопоставление с союзом «а»: не друг, а враг.

2. С прилагательными:

o Слитно, если прилагательное не употребляется без «не»: нелепый, неграмотный.

o Слитно, если можно заменить синонимом без «не»: небольшой (маленький), некрасивый (уродливый).

o Раздельно, если есть противопоставление с союзом «а»: не высокий, а низкий.

o Раздельно, если прилагательное с зависимыми словами, усиливающими отрицание (вовсе не, далеко не, отнюдь не): далеко не интересный фильм.

3. С глаголами и деепричастиями:

o Раздельно: не знать, не думать, не читая.

o Слитно, если глагол или деепричастие не употребляются без «не»: ненавидеть, негодовать, недоумевая.

4. С причастиями:

o Слитно, если причастие не употребляется без «не»: недоумевающий.

o Слитно, если нет зависимых слов: незаконченная работа.

o Раздельно, если есть зависимые слова: работа, не завершённая вовремя.

o Раздельно, если есть противопоставление с союзом «а»: не прочитанная, а просмотренная книга.

o Раздельно, с краткими причастиями: работа не выполнена.

5. С наречиями на -о и -е:

o Слитно, если можно заменить синонимом без «не»: негромко (тихо), некрасиво (безобразно).

o Раздельно, если есть противопоставление с союзом «а»: не быстро, а медленно.

o Раздельно, если есть слова, усиливающие отрицание (вовсе не, далеко не): совсем не интересно.

Правописание частицы «ни» с разными частями речи:

1. С местоимениями и наречиями:

o Слитно в отрицательных местоимениях и наречиях без предлога: никто, ничто, никогда, нигде.

o Раздельно, если между «ни» и местоимением или наречием стоит предлог: ни у кого, ни с кем, ни откуда.

2. В устойчивых выражениях и повторяющихся союзах:

o Раздельно в повторяющихся союзах: ни то ни сё, ни рыба ни мясо.

o Раздельно в устойчивых выражениях: ни много ни мало, ни свет ни заря.

Примечание: Частица «ни» часто используется для усиления отрицания, особенно в сочетании с частицей «не».

Правильное употребление частиц «не» и «ни» играет важную роль в передаче смысла и эмоциональной окраски высказывания.

Найдите слова, пишущиеся с одной буквой н. Укажите части речи. Обозначьте морфемы. В каких ещё случаях пишется одна «?

Вымотано (краткое причастие); тёсаного (причастие, нет зависимых слов); стираную (причастие, нет зависимых слов).

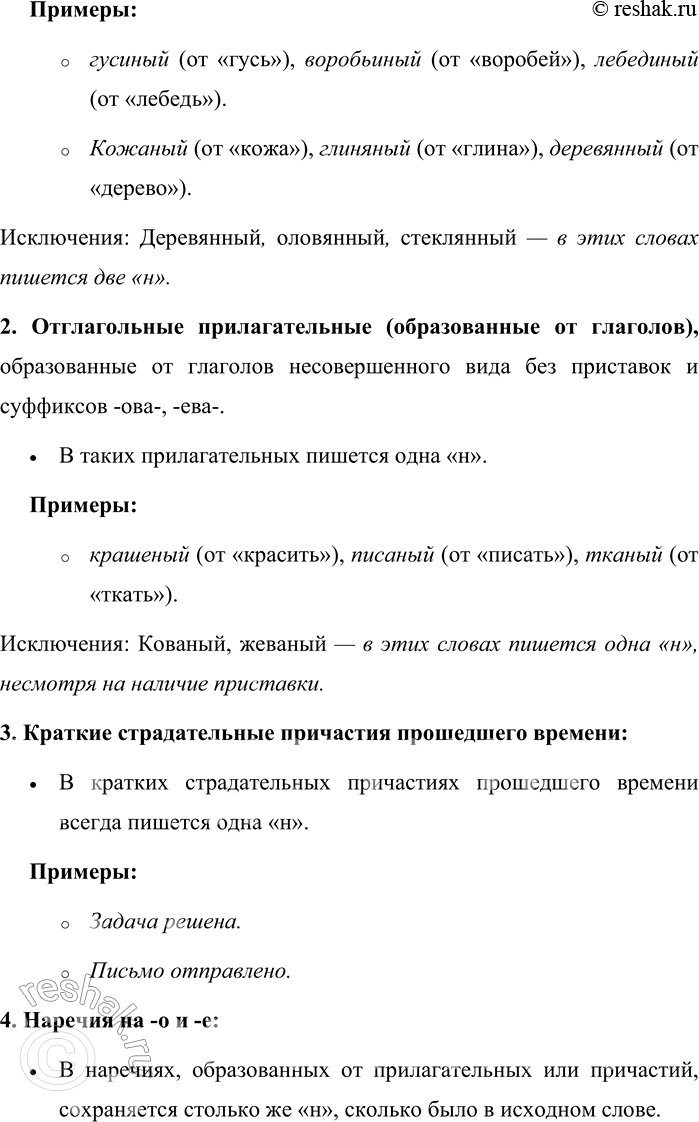

В русском языке написание одной или двух букв «н» в прилагательных, причастиях и наречиях зависит от их происхождения и морфологических признаков. Рассмотрим случаи, когда пишется одна «н».

1. Отымённые прилагательные (образованные от существительных):

• С суффиксами -ин-, -ан-, -ян-: В прилагательных, образованных от существительных с помощью этих суффиксов, пишется одна «н».

Примеры:

o гусиный (от «гусь»), воробьиный (от «воробей»), лебединый (от «лебедь»).

o Кожаный (от «кожа»), глиняный (от «глина»), деревянный (от «дерево»).

Исключения: Деревянный, оловянный, стеклянный — в этих словах пишется две «н».

2. Отглагольные прилагательные (образованные от глаголов), образованные от глаголов несовершенного вида без приставок и суффиксов -ова-, -ева-.

• В таких прилагательных пишется одна «н».

Примеры:

o крашеный (от «красить»), писаный (от «писать»), тканый (от «ткать»).

Исключения: Кованый, жеваный — в этих словах пишется одна «н», несмотря на наличие приставки.

3. Краткие страдательные причастия прошедшего времени:

• В кратких страдательных причастиях прошедшего времени всегда пишется одна «н».

Примеры:

o Задача решена.

o Письмо отправлено.

4. Наречия на -о и -е:

• В наречиях, образованных от прилагательных или причастий, сохраняется столько же «н», сколько было в исходном слове.

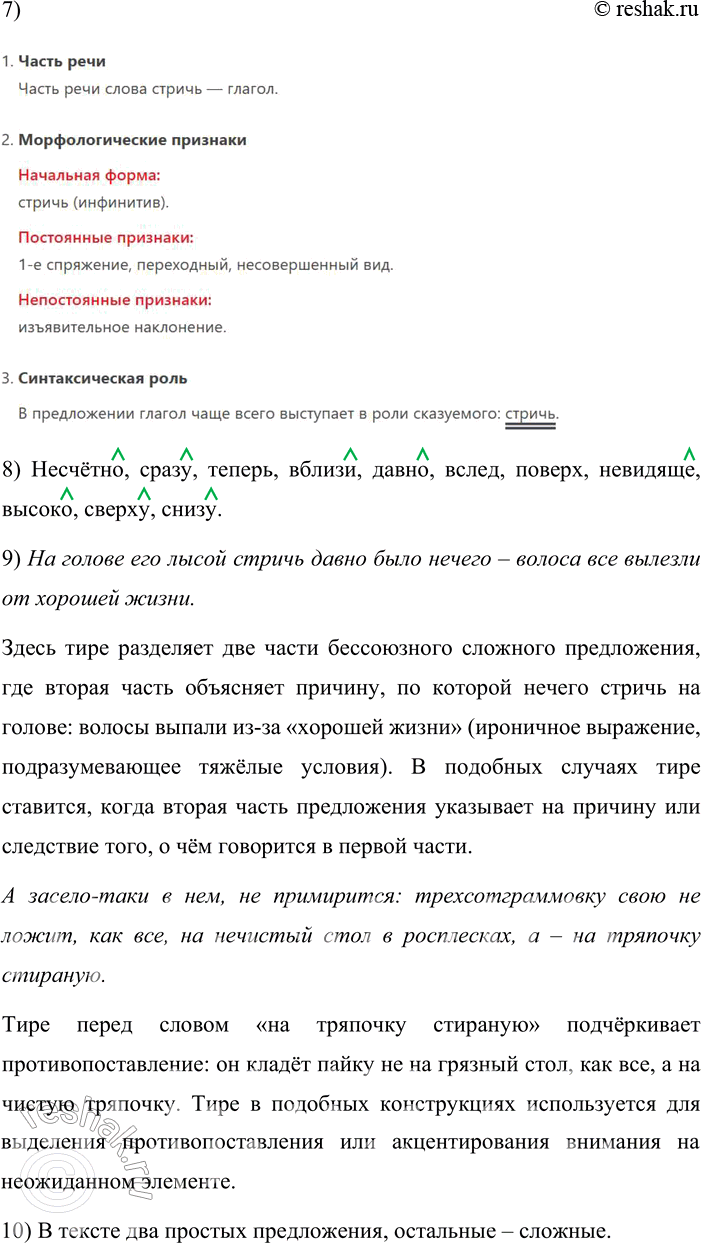

Произведите морфологический анализ слова стричь.

Выпишите из текста наречия. Выделите суффиксы.

Несчётно, сразу, теперь, вблизи, давно, вслед, поверх, невидяще, высоко, сверху, снизу.

Объясните постановку тире.

На голове его лысой стричь давно было нечего – волоса все вылезли от хорошей жизни.

Здесь тире разделяет две части бессоюзного сложного предложения, где вторая часть объясняет причину, по которой нечего стричь на голове: волосы выпали из-за «хорошей жизни» (ироничное выражение, подразумевающее тяжёлые условия). В подобных случаях тире ставится, когда вторая часть предложения указывает на причину или следствие того, о чём говорится в первой части.

А засело-таки в нем, не примирится: трехсотграммовку свою не ложит, как все, на нечистый стол в росплесках, а – на тряпочку стираную.

Тире перед словом «на тряпочку стираную» подчёркивает противопоставление: он кладёт пайку не на грязный стол, как все, а на чистую тряпочку. Тире в подобных конструкциях используется для выделения противопоставления или акцентирования внимания на неожиданном элементе.

Сколько в тексте простых предложений?

В тексте два простых предложения, остальные – сложные.

Популярные решебники 10-11 класс Все решебники

*размещая тексты в комментариях ниже, вы автоматически соглашаетесь с пользовательским соглашением